Regenwasser als Ressource: Der Regenwasserplan der Stadt Zürich

In der Stadt Zürich soll Regenwasser künftig nach dem Prinzip der «Schwammstadt» bewirtschaftet werden. Landschaftsarchitekt Gerhard Hauber, Partner bei Henning Larsen, stellte dem Baublatt im Gespräch die Ideen für diesen Plan vor.

Das deutsch-dänische Landschaftsarchitekturbüro Henning Larsen ist derzeit mitten in der Entwicklung des Regenwassermasterplans für die Stadt Zürich. Der Plan nach den Ideen der Schwammstadt – also einer Stadt, die Wasser speichert und durch Verdunstung kühlen kann – soll im Laufe des nächsten Jahres verbindlich werden.

Gerhard Hauber, Sie sind Landschaftsarchitekt und dabei, den

Regenwassermasterplan für Zürich zu planen. Welche Planungsparameter sind dabei

für Sie entscheidend?

Gerhard Hauber: Gerne möchte ich diese Thematik an zwei

Planungsbeispielen erläutern. Als Teil des Teams des Landschaftsarchitekturbüro

Ramboll Studio Dreiseitl, das Teil von Hennig Larsen wurde, gestalteten wir den

«Bishan Park» in Singapur. Er wurde ab 2012 umgebaut.

Die Stadt Singapur liegt auf einer Insel, etwa so gross wie

der Bodensee. Es regnet dort dreimal so viel wie in Zürich. Immer wieder

gab es Überschwemmungen, weswegen die Stadt in den siebziger Jahren eine

Entwässerungsinfrastruktur baute. Ein Netzwerk aus unglaublichen 7000 Kilometer

Kanälen aus Beton hatten die Funktion, Wasser aus der Stadt abzuleiten. Die

Naturressource Regenwasser ging dadurch verloren. Wenn Regenwasser den Boden

berührt, sollte man anfangen, es zu bewirtschaften. Nach Naturprinzipien

bewirtschaften heisst, es versickern oder verdunsten lassen. Dazu gibt es die

sogenannten «Nature based solutions». Das können beispielsweise einfache Mulden

sein, wo das Wasser versickern kann. Solche Mulden haben wir im Bishan Park, im

Zentrum von Singapur integriert.

Durch die Planung ohne Betonkanäle wurde auch die Biodiversität gefördert. Wichtige Naturprozesse finden zwischen der Pflanze, dem Wasser und dem Boden statt. Eine Vielfalt von Mikroorganismen bis hin zu Ottern, Vögeln, heimischen Pflanzen und Biotopstrukturen siedelten sich dort an. Extremsituationen schaffen eine zusätzliche Dynamik bei diesem System. Klassische Verlagerungsprozesse, bei denen Wasser die Erde erodiert, bieten Chancen für eine andere Art von Habitat. Beispielsweise entstehen dadurch wieder flache Ufer an denen Fische laichen können. Für solche «weichen Ufer» ist die Ingenieurbiologie gefragt. Bei einer Krainerwand beispielsweise sichern Holzstämme und Pflanzen die Ufer. Weidenstecklinge verwurzeln in diesen Ufern.

Quelle: Atelier Dreiseitl / Henning Larsen

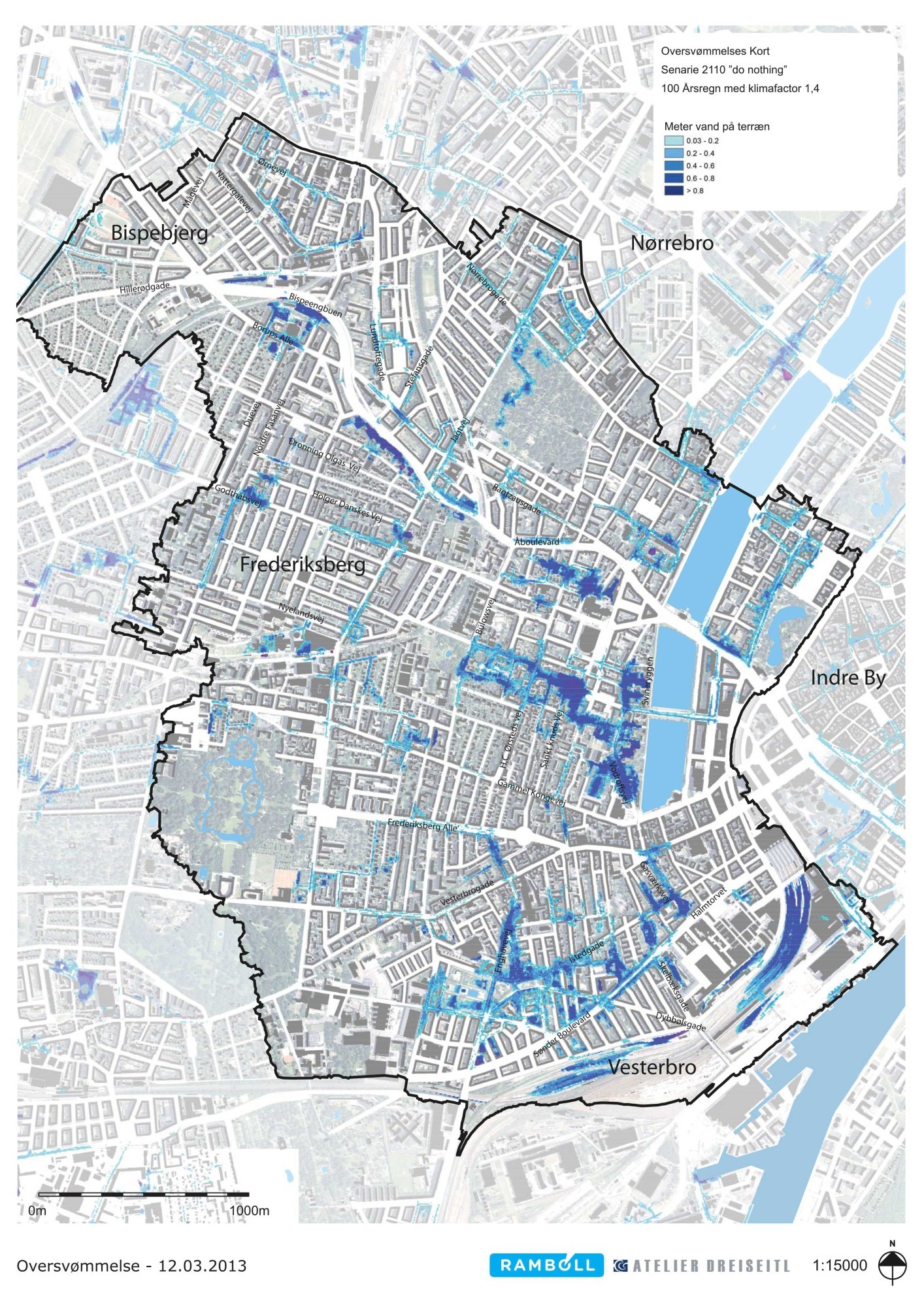

Die Karte von Kopenhagen zeigt: Hätte man keine Umplanung des Wasserabflusses geplant, wären künftig grosse Teile der Stadt bei einem mittelgrossen Regenereignis unter Wasser gestanden: Das «Do nothing»-Szenario war Teil der Analyse von Ramboll-Atelier Dreiseitl nach dem Hochwasser 2011.

Ein anderes Beispiel für die Anwendung der Naturprinzipien

ist das Projekt «Cloudburst», dass wir für Kopenhagen geplant haben. Es zeigt,

wie sich eine Stadt für grosse Regenereignisse vorbereiten kann. 90 Prozent der

Regenereignisse sind zwar relative kleine Events. Doch in Kopenhagen erzeugte

ein Starkregen im Jahr 2011 grosse Probleme. Zu diesem Zeitpunkt wurde Wasser

durch Winde aus der Nordsee in die Häfen gedrückt. Damit war der Wasserstand

hoch, durch gleichzeitigen Starkregen wurden grosse Teile der Stadt überflutet.

Wir starteten mit der Idee, nicht so viel abfliessen zu

lassen. 30 Prozent des Regenwassers soll in den nächsten zwanzig Jahren vom

Abwasser abgekoppelt sein. Dafür gab es viele kleine Massnahmen – da ein

Gründach, dort eine Mulde, ein Regenrohr, das umgelenkt wird. Denn in einer

bestehenden Stadt dauern solche Massnahmen lange. Wegen dieses

Jahrhundertereignisses kam in der Stadt die Diskussion auf, wie die

Infrastruktur nachgebessert werden sollte. Vergräbt man nochmals unglaublich

viel Geld in Betonrohre im Untergrund? Oder investiert man in die Oberfläche,

überlegt sich, wie ist die vorhandene Topografie, wie kann man Strassen ändern,

wie kann das Wasser sicher durch die Stadt geleitet werden?

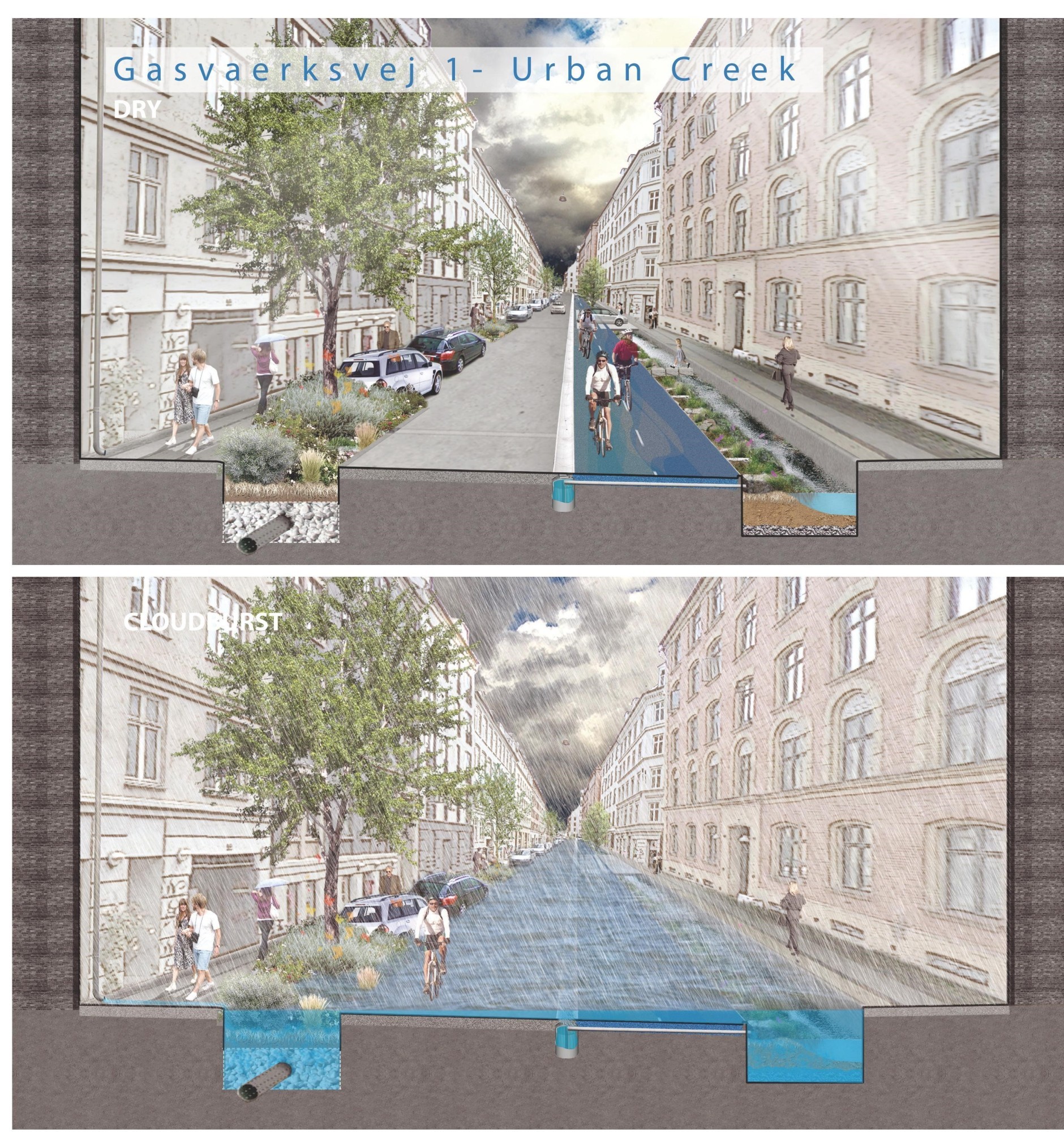

Heute gibt es Hauptkorridore für die Feuerwehr und

Rettungsfahrzeuge. Diese liegen höher und müssen sicher sein. Aber die

Strassen dazwischen, die kann man teilweise fluten und zu

Wolkenbruch-Korridoren umbauen. Das viele Geld, welches man in den Untergrund

vergraben müsste, konnte man in die Oberfläche investieren. Dadurch können zum

Beispiel mehr Bäume in der Stadt integriert werden.

Quelle: Atelier Dreiseitl / Henning Larsen

Projekt «Cloudburst» in Kopenhagen: Die Umplanung weist Sicherheitszonen und Überflutungszonen im Strassenquerschnitt aus. Durch neue Pflanzkorridore bleiben die seitlichen Trottoirs auch bei starken Regengüssen begehbar.

Um Fakten zu haben, analysierten wir in Kopenhagen ein

Gebiet von 45 Hektar Innenstadt. Wir haben ein Regenereignis betrachtet, das

statistisch nur alle fünf Jahre auftritt, also ein mittelgrosses Regenereignis.

Im jetzigen Zustand fliessen zirka 17000 Liter pro Sekunde ab. Wenn dort alle

Dächer begrünt würden, könnte man den Regenfluss schon mal um 18 Prozent

reduzieren. Wenn noch Mulden gebaut worden und offenporige Strassenbeläge

verwendet, reduziert sich der Abfluss um 45 Prozent. Das ist schon richtig viel,

weil dadurch die Abflussrohre entlastet würden für Extremregenereignisse.

In Kopenhagen wird viel Wasser in Parkanlagen

zwischengespeichert. Wenn grosse Wassermengen zwei bis vier Stunden verzögert

abgeleitet werden, hilft das immens, um das unkontrollierte Fluten von Kellern

zu vermeiden. Die Sankt Jørgens Sø, die St. Jürgen Seen nahe der Innenstadt

sind dafür ein Beispiel.

Quelle: Silva Maier

Bepflanzungen im Stadtteil Greencity in Zürich: Zum Entwicklungskonzept des grünen Quartiers gehörte auch ein nachhaltiges Regenwassermanagement, dass dem Schwammstadt-Prinzip folgt.

Jetzt nach Zürich. Wie sieht Zürichs Untergrund aus? Wie

identifiziert man die Grünflächen in Zürich, in denen abgeleitet werden kann?

Wo spielt Wasser eine Rolle und welche Richtlinien müssen angedacht werden, um

das anzustossen?

Wir sind mitten in der Arbeit zur Strategie «Regenwasser im

Siedlungsraum» für Zürich. Als ersten Planungsschritt haben wir die naturnahe

Wasserbilanz für Zürich ermittelt. Wir sind davon ausgegangen, dass die Stadt

in ihrem Natur-, beziehungsweise Kulturzustand ein lockerer Mischwald wäre. Der

zweite Betrachtungsparameter ist das Gefälle, weil im steilen Gebiet viel mehr

abfliesst. Auch der Boden spielt bei der Versickerung eine grosse Rolle. Aus

diesen Parametern und lokalen Regendaten haben wir die naturnahe Wasserbilanz

errechnet. Unser Ergebnis sind vier Zonen mit unterschiedlichen Wasserbilanzen.

Danach haben wir die verschiedenen Stadtstrukturen und darin

liegende charakteristische Grundstücke untersucht. Ein typisches Grundstück

besteht aus versiegelten Flächen, Grünflächen und Gärten, sowie dem Gebäude

selbst. Sind die versiegelten Flächen und das Dach an die

Mischwasserkanalisation angehängt, fliesst oft über 50 Prozent des Regenwassers

ab. Werden die Dächer zur Hälfte begrünt, kann zum Beispiel die Verdunstung um

drei Prozent erhöht werden, bei eingeplanten Retentionsdächern sogar noch mehr.

Nimmt man an, die befestigten Flächen wären

wasserdurchlässig und das Dachwasser würde in einer Mulde versickern, kann der

Abfluss je nach Hanglage gegen 0 Prozent reduziert werden, Die Verdunstung kann

auf gut über 35 Prozent erhöht werden. Ganz simple Massnahmen können also das

Grundstück von 53 Prozent Wasserableitung auf 0 Prozent Wasserableitung

bringen. Das ist die Veränderung, die wir in Zürich über möglichst alle Flächen

erreichen wollen.

Welche Richtlinien schlagen Sie vor, um das heute

herrschende Arealdenken zu brechen? Was für Möglichkeiten bieten Richtlinien,

um bei Neubauten oder Umbauten einzugreifen? Was sind Ihre Erfahrungen?

Es gibt derzeit die kantonale Vorgabe, der besagt, dass

maximal 15 Prozent im Jahresdurchschnitt von einem Grundstück abfliessen darf.

Diese Vorgabe gilt für alle privaten Flächen. Für alle Flächen in Zürich, ob

privat oder öffentlich, also auch für Nachbarschafts- und Quartierstrassen,

haben wir jetzt strengere Richtwerte für den maximalen Abfluss definiert. Diese

Werte sind durch konsequent frühzeitige Berücksichtigung einer

Regenwasserplanung effizient und bezahlbar zu erreichen. Bauweisen und Planungsprozesse

sind bekannt, müssen nur neu oder besser integriert werden.

Wie ist ungefähr der Fahrplan gedacht für den

Regenwasserplan?

Der Fachplan Regenwasser im Siedlungsraum ist derzeit in

Erarbeitung. Da es eine stadtweite Vernehmlassung geben wird und der Stadtrat

letztendlich die Freigabe gibt, schätzen wir, dass er im Lauf des Jahres 2026

Verbindlichkeit erlangen könnte.

Gibt es Planungshilfen für die Anwendung und Umsetzung zum

Beispiel einen Katalog von Massnahmen, die helfen diese Zahlen zu erreichen?

Es wird verschiedene Hilfen geben, wir sprechen hier von der

Toolbox Fachplan RiS. Wir haben elf Handlungsansätze definiert, die nach

unserem Verständnis die wichtigsten Aspekte abdecken. z.B. das Grün auf einer

Parzelle an die tiefste Stelle zu planen, damit dort das Regenwasser versickern

kann und gleichzeitig der Bewässerung dient. Ein anderer Handlungsansatz weist

darauf hin, dass es oft hilfreich sein kann, das Regenwasser

parzellenübergreifend zu planen, dadurch findet man oft einfachere und kostengünstigere

Lösungen als auf einem begrenzten Einzelgrundstück.

In einem dichten Siedlungsraum sollte möglichst wenig

zusätzlicher Flächenverbrauch notwendig werden, sondern eher in kombinierten,

sich überlagernden Nutzungen gedacht werden. Die definierten Handlungsansätze

werden z.B. durch Best-Practice Beispiele veranschaulicht. Es wird auch eine

einfache Beschreibung geben, wie man eine solche Planungsaufgabe herangeht und

welche Informationen benötigt werden. Über das Züricher GIS-Portal werden

Richt- und Zielwerte, sowie Besonderheiten des jeweiligen Grundstücks parzellenscharf

zur Verfügung gestellt.

In all Ihrer Arbeit, was sehen Sie als Ihre Vision?

Meine Vision ist ein Integrieren von dynamischen

Naturprozessen in unserem unmittelbaren Lebensumfeld. Durch den Klimawandel

sind wir gezwungen uns damit auseinanderzusetzen und neue integrierte Lösungen

zu entwickeln. Dies ist ein erster Schritt hin zu einer sogenannten

«Bioregion». Das ist ein Konzept, bei dem die natürlichen Gegebenheiten und

Ressourcen einer über Naturgrenzen definierten Region bestimmen, wie wir

Menschen darin Leben, Arbeiten und Wirken können – nicht zerstörend, sondern

lebensfördernd. Das Wassersystem ist eine Möglichkeit auf dem Weg dahin

und kann beitragen, dieses Verständnis zu stärken.