Energieforschung: «Noch produzieren wir vor allem Wissen»

Empa-Forschende haben den Methanisierungsprozess optimiert samt Tests mit einer Pilotanlage. Mit dem angepassten Verfahren liesse sich mit Grossanlagen viel Kohlendioxid für nützliche Prozesse nutzen, einfacher lange einlagern und die Produktion von Erneuerbaren stabilisieren.

Quelle: Empa

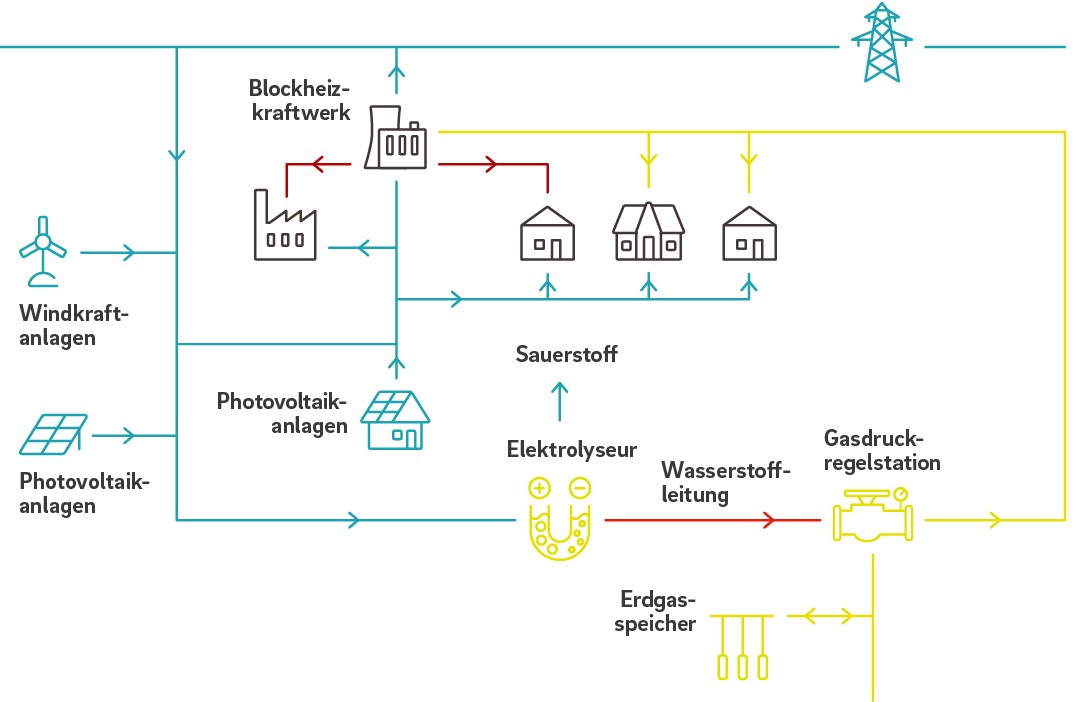

Der lastflexible Betrieb des Empa-Ansatzes bietet mehrere Vorteile mit positiver Wirkung auf das Klima und neuen Wertschöpfungsketten für die Industrie. Bild: Demonstrator der Empa.

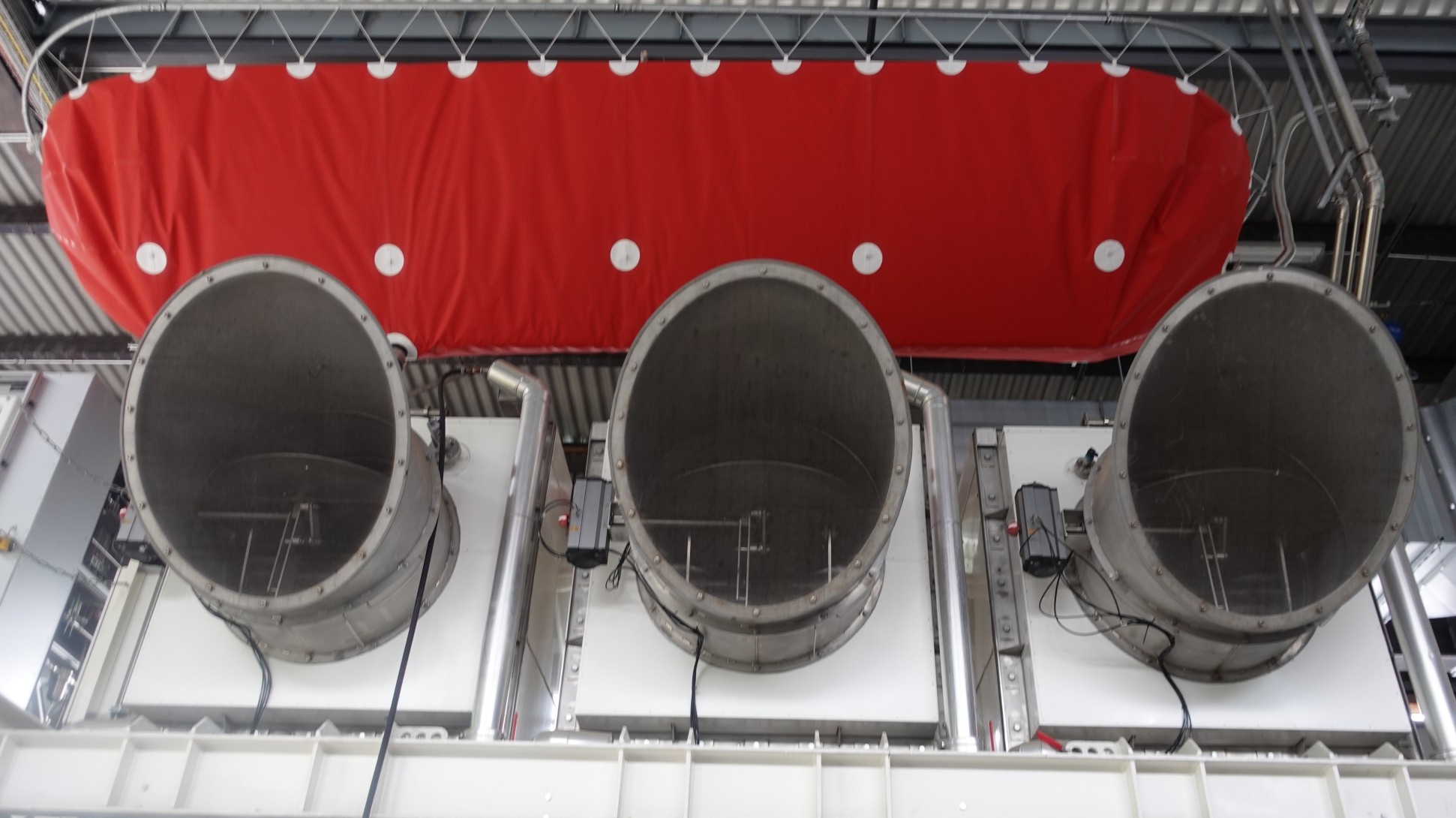

Ventilatoren für das Einsammeln von Kohlendoxid, Elektrolyseur, Wasserstofftanks und Verdichter bilden eine Einheit in diesem ersten Raum des Mobilitätsdemonstrators «move» mit der Grundfläche von einigen Parkfeldern. Bis unter die Decke reicht dieser Teil des Demonstrators. Alles ist mit wissenschaftlicher Präzision auf Funktionalität getrimmt. Die Ausmasse der kompakten Anlage auf dem Empa-Gelände erstaunen allerdings angesichts der räumlichen Dimensionen des Klimawandels, ausgehend von der Atmosphäre mit Wirkung auf der gesamten Erdoberfläche.

Lastflexibilität von Erneuerbaren fördern

Bei der Forschungsanlage handelt es sich um eine Blaupause, wie in Zukunft Wasserstoff produziert und gleichzeitig Kohlendoxid in Millionen Tonnen aus der Atmosphäre entfernt werden kann. Die Grundidee: Kohlendioxid über einen Kreislauf einem Nutzen oder einer Speicherung zuführen. «Wir haben viel investiert», sagt Christian Bach von der Abteilung Chemische Energieträger und Fahrzeugsysteme bei der Empa. Der Kreislauf soll mittels Energie aus Photovoltaik oder Windkraft in Gang gehalten werden. «Es ist klar, dass das Konzept auf erneuerbarer Energie basieren muss, sonst macht es keinen Sinn», stellt Bach klar.

Doch die Nutzung von Sonne und Wind als Energiequellen ist mit dem Nachteil fluktuierender Produktionserträge verbunden. Wenn die Erneuerbaren in Zukunft noch ausgebaut werden, was unumgänglich ist, werden die Schwankungen noch grösser. Diese gilt es zu beherrschen. Einer der Ansatzpunkte des Forschungsprojekts ist daher die Erhöhung der Lastflexibilität von Methanisierungsanlagen. Eine weitere Stossrichtung der Forscherinnen und Forscher ist die Sorptionsverstärkung.

In einem ersten Schritt wird Wechsel- in Gleichstrom umgewandelt und in den Elektrolyseur zur Herstellung von Wasserstoff geleitet. Die Gleichspannung im Wasser führt zu einem Transport von Protonen von der einen Elektrode durch eine Membran zur anderen, wo diese mit Elektronen Wasserstoff bilden. Beim Demonstrator wird der beim Prozess abgetrennte Sauerstoff über eine Leitung an die Atmosphäre abgegeben, wie Christian Bach erläutert. Bei einer industriellen Anlage wäre der Sauerstoff bereit für eine kommerzielle Nutzung.

Störfaktor Wasser

Die drei Ventilatoreinheiten auf der Anlage des Unternehmens Climeworks im Mobilitätsdemonstrator sammeln mittels Direct Air Capture (DAC) Kohlendioxid ein, indem sie dieses aus der Aussenluft abscheiden. Die Abwärme der Elektrolyseanlage wird dabei als Prozesswärme zur Desorbtion des Kohlendioxids genutzt, das schliesslich in einem Ballon zwischengelagert wird.

Quelle: Stefan Schmid

Im roten Ballon befindet sich Kohlendioxid, das mittels Ventilatoren von Climeworks aus der Luft eingesammelt wurde…

Der Wasserstoff wiederum muss nach dem ersten Prozessschritt getrocknet werden, indem flüssiges und gasförmiges Wasser entfernt und das Gas in die schwarzen Druckspeicher geleitet wird. Von dort gelangt der Wasserstoff zur Wasserstoff-Tankstelle oder in die Methanisierungsanlage.

Im nächsten Verfahrensschritt, der Methanisierung, verbinden sich Kohlendioxid und Wasserstoff zu synthetischem Methan. Bei der Methanisierungsreaktion entsteht jedoch als Nebenprodukt auch Wasser. Dieser unerwünschte, aber unvermeidbare Effekt verhindert, dass Anlagen in grösserem Massstab lastflexibel betrieben werden können. Die Lastflexibilität und die Hochskalierung sind jedoch zentrale Aspekte der Forschungen am Demonstrator der Empa.

Chemisches Gleichgewicht verschoben

Der Methanisierungsprozess wird daher durch die sogenannte Sorptionsverstärkung optimiert. Dabei wird das verbleibende Wasser kontinuierlich auf Zeolith-Pellets adsorbiert. Weil diese kristallinen Aluminiumsilikate – synthetischen oder vulkanischen Ursprungs – eine einzigartigen Porenstruktur aufweisen, eignen sie sich als Adsorptionsmittel, wobei die Porengrösse der Pellets genau auf die Masse des Wassermoleküls abzustimmen ist. Für die Verwendung als Katalysator müssen die Zeolith-Pellets mit eine Nickelschicht überzogen werden.

Quelle: Stefan Schmid

…und in den schwarzen Druckbehältern lagert Wasserstoff, der mit dem Kohlendioxid der Grundstoff bildet für die sorptionsverstärkte Methanisierung im Nachbarraum.

Mit der Entfernung des Wassers auf der Produktseite der Methanisierung verbunden ist eine Verschiebung des chemischen Gleichgewichts zugunsten der Bildung von Methan. Das wiederum hat den Vorteil, dass der Prozess bei tieferem Druck und niedrigeren Temperaturen ablaufen kann, was beim Betrieb von Grossanlagen Kostenvorteile bringt.

Zweistufig und parallel konzipiert

Die Sorptionsverstärkung der Methanisierung wird im nächsten Raum des Mobilitätsdemonstrators vorgenommen. Herzstück der Anlage mit den Massen des Laderaums eines mittelgrossen Lastwagens sind zwei zylinderförmige Reaktoren mit den Nickel-Katalysatoren. Für die Synthese von Methan müssen die Reaktoren erhitzt werden. Die Gase strömen dann im Reaktor durch die nickelbeschichteten Zeolithe. Die Adsorbtionskraft ist derart gross, dass das Wasser in dem Material an der Oberfläche und in den Poren reagiert und die Pellets befeuchtet werden.

Die Sorptionsverstärkung wirkt jedoch nur so lange, bis das Granulat wassergesättigt ist. Wenn die Aufnahmekapazität erschöpft ist, muss es getrocknet werden. Daher sind zwei parallel geschaltete Reaktoren im Einsatz. Um das Wasser zu desorbieren, wird der Druck abgesenkt und Wärme zugeführt. Diese muss nicht erzeugt werden, sondern die Abwärme des methanisierenden Reaktors wird genutzt, um das Granulat im anderen zu trocknen. Denn nach der Erhitzung des Reaktors zu Beginn läuft die Reaktion durch die Erzeugung von Abwärme exotherm ab. Der Transfer der Abwärme von einem Reaktor zum anderen bedingt ein ausgeklügeltes Wärmemanagement, erklärt Bach. Die Integration der thermischen Massenträgheit im Rahmen des «Power-to-Gas»-Prozesses mache das System flexibler und robust. Dem Katalysator der Pilotanlage entströmt schliesslich Methan, das direkt in das Gasnetz eingespeist werden kann. Die Anlage an der Empa weist ein umfangreiches Sicherheitskonzept auf, das in Zusammenarbeit mit dem Swiss Safety Center entwickelt wurde.

Wärmemanagement patentiert

Die Sorptionsverstärkung ist zwar keine neue Erfindung, doch wird die Technik erstmals im Bereich der Methanisierung eingesetzt. Der Umgang mit dem flüchtigen Gas und das Trocknen des Reaktors bezeichnet Bach als «technisch herausfordernd». Spezialisten innerhalb des Forscherteams hätten mehrere Jahre den Fokus speziell auf dieses Teilprojekt des Demonstrators gelegt.

Quelle: Stefan Schmid

Die sorptionsverstärkte Methanisierung markiert einen Zwischenschritt von der Produktion zur Nutzung erneuerbarer Energie.

Im Bereich des thermischen Managements der europaweit einzigartigen Anlage hat die Empa deshalb ein Patent angemeldet. Dabei geht es um die Methode, wie sich Kühlen und Heizen auf passive Weise bewerkstelligen lässt. Es sei die Idee, das Patent zu verkaufen, sagt Bach. Ziel für die Empa sei jedoch nicht primär die Maximierung des Patenterlöses als vielmehr der Transfer der Technologie in die Industrie. Mit Patenten könnten Risiken von neuen Technologien reduziert werden.

Lernumgebung für die Industrie

Druck und Temperatur stellten zudem ausserordentlich hohe Ansprüche an die verwendeten Materialien. Das Aufheizen der Reaktoren auf rund 300 Grad geht einher mit der Ausdehnung des Metallkörpers, was zu Belastungen von Flaschen führen könnte. Zudem gelte es Massnahmen zu treffen, um Vorschriften und Auslegungsrichtlinien einzuhalten. Die Empa hat für die Realisierung mit industriellen Anlagebauern zusammengearbeitet. Wenn eine CE-Zertifizierung und bestimmte Dienstleistungen verlangt werden, seien es nur noch wenige Anbieter, die Bestandteile für die Anlage liefern könnten, oder über das Wissen verfügten, Bauteile den Vorgaben entsprechend zu produzieren. Bach erwähnt explizit die gute Zusammenarbeit mit der Tessiner Firma Casale. Zugleich Bach schränkt zugleich ein: «Wir sind keine professionellen Anlagebauer.»

Quelle: Stefan Schmid

Oberflächen und Poren der Zeolithe (weisses Granulat) sind mit Nickel beschichtet (dunkles Granulat), was die Umwandlung von CO2 und Wasserstoff in Methan ermöglicht und das Reaktionswasser adsorbiert.

Technische Lösungen für Demonstratoren zu finden, sei noch mit vernünftigem Aufwand machbar. Auf einen Demonstrator folgt jedoch die Realisierung grosser Anlagen, was einen hohen Investitionsbedarf nach sich ziehen könne. Den Zeithorizont für eine erste Hochskalierung schätzt Bach auf rund fünf Jahre.

«Momentan produziert die Pilotanlage noch keine Energie, aber Wissen», bringt Bach den Stand der Forschung auf den Punkt. Der Demonstrator sei auch eine Lernumgebung. «Es ist einfacher, die Erkenntnisse aus einer solchen massgefertigten Pilotanlage zu den Industrieunternehmen zu transferieren als Laborkonzepte. Wir hoffen, dass wir die Erkenntnisse in die Industrie transferieren können», gibt sich Bach optimistisch. Es bestehe Interesse an der Zusammenarbeit mit Industriepartnern für den Bau einer entsprechenden Grossanlage.

Speicherung nur im Ausnahmefall

Das synthetische Methan kann ohne Nachreinigung direkt über bestehende Leitungen zu den Gasverbrauchern geführt werden. Die Speicherung von Strom sieht Bach für Methanisierungsanlagen nicht als erste Option, da sie hohe Kosten verursacht und die Stromnutzung verteuert.

Quelle: Stefan Schmid

Bei der Reaktion zu synthetischem Methan entsteht Wasser. Dieses muss in einem Trocknungsprozess entfernt werden, was in zwei parallel geschalteten Zylindern erfolgt.

Herausfordernd ist dabei auch die Konformität mit der europäischen und schweizerischen Gesetzgebung. Diese verlange beispielsweise, dass die Anlagen zur Herstellung von synthetischen Treib- und Brennstoffen direkt mit der fluktuierenden erneuerbaren Stromerzeugung gekoppelt werden. Lastflexible Methanisierungsanlagen eröffneten daher neue Möglichkeiten, um fluktuierenden Strom nutzen zu können. Bach bezeichnet diesen Aspekt als die Hauptmotivation für die Forschung an solchen Anlagen.

Reduktion von CO2 um rund 70 Prozent

«Für uns ist Effizienz immer mit Kosten gekoppelt. Darum wollen wir so effizient wie möglich sein», betont Bach. Beim Demonstrator beziffert Bach die CO2-Reduktion auf rund 70 Prozent. Die Verbrennung des synthetischen Methans ist somit nicht komplett CO2 frei. «Das lässt sich nicht verhindern. Es ist der Preis, der sich ergibt», stellt Bach klar. Somit bestünden nach wie vor 30 Prozent an Emissionen, die es noch zu eliminieren gelte. Bei der Verbrennung von Wasserstoff werde dagegen kein CO2 gebildet. Die Empa arbeitet aber in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Dekarbonisierung der Industrie (VzDI) an einem Verfahren, bei dem mit synthetischem Methan insgesamt sogar negative Emissionen realisiert werden können.

Kohlenstoff als Zuschlagsstoff

Mit der Realisierung von Grossanlagen wäre die Hebelwirkung bei der Entfernung des Klimagases aus der Atmosphäre enorm. Aber das Potenzial von synthetischem Methan geht über den Ersatz von Erdgas hinaus. Zu denken ist an die Produktion von Wasserstoff für den Einsatz in Hochtemperaturprozessen, beispielsweise in Stahlwerken oder bei der Metallverarbeitung. Und aus synthetischem Methan lassen sich langkettige Moleküle herstellen, etwa in Form von synthetischem Kerosin (z.B. mit dem Verfahren von Synhelion).

Und das Verfahren bietet im Rahmen des Empa-Programms «Mining the Atmosphere» weitere Vorteile. Mit dem über DAC eingefangenen Klimagas lässt sich über die Umwandlung in Methan des darin enthaltenen Kohlenstoffs vor der energetischen Nutzung mittels Methan-Pyrolyse als schwarzes Pulver abscheiden. Dieser Kohlenstoff kann dann dem Beton beigemischt werden, ohne dass eine neue Infrastruktur aufgebaut werden müsste.

«Carbon Black» aus der Luft

Pulverförmiger Kohlenstoff findet als sogenannter «Carbon Black» bereits seit Langem industrielle Verwendung. Das Material ist in Reifen, Plastik, Gummimischungen oder in den Klebstoffen enthalten. Es macht beispielsweise Autoreifen resistent gegen UV-Strahlung, wirkt der Versprödung entgegen und sichert den Erhalt der Stabilität bei hohen Temperaturen. Bisher wird «Carbon Black» aus Erdöl oder Erdgas erzeugt. Dies liesse sich ändern, indem der Kohlenstoff des synthetischen Methans vor der Nutzung abgespalten und nur der Wasserstoff energetisch eingesetzt würde. Damit würde das klimawirksame CO2 aus der Atmosphäre in ein Material mit einem Marktwert umgewandelt. In der Schweiz werden laut Schätzung pro Jahr rund 10000 Tonnen «Carbon Black» benötigt, rund die Hälfte davon von einem einzigen Hersteller von Industrieprodukten.

Quelle: Stefan Schmid

Bei der Methanpyrolyse entsteht auch Kohlenstoff, der als schwarzes Pulver vorliegt und bei industriellen Verfahren verwendet wird. In dieser festen Form liesse sich auch Kohlendioxid über lange Zeit einfacher einlagern.

Eine grosse Pyrolyseanlage könnte aus synthetischem Methan, das in Wüstenregionen hergestellt und in die Schweiz transportiert wird, mehrere Tausend Tonnen «Carbon Black» liefern. «Die nachhaltige Gewinnung von Rohstoffen für industrielle Prozesse ist ein wichtiger Gegenstand der Forschung», betont Bach und ergänzt mit Blick auf den Langzeithorizont: «Nachhaltig ist ein Verfahren nur dann, wenn man es Tausende Jahre ohne Umweltschäden anwenden kann.» Kohlenstoff in Pulverform erleichtert auch die Lagerung und Überwachung über lange Zeiträume hinweg, denn der technische Aufwand, festes Material im Boden zu lagern, ist viel geringer als bei flüchtigem Gas.

Methanisierungs-Grossanlagen eher nicht in der Schweiz

Die Methanisierungs-Pilotanlage könnte in einem ersten Schritt um den Faktor 100 bis 1000 hochskaliert werden auf eine Leistung von 5 bis 50 Megawatt, ist Bach überzeugt. Die Hochskalierung ist wichtig, da sich die leistungsspezifischen Investitionen halbieren, wenn die Anlage um das Zehnfache grösser gebaut wird, sagt der Empa-Forscher. Wirtschaftlich betrieben werden könnten nur Grossanlagen. Mittelgrosse Anlagen erachtet er eher als nicht zweckmässig, sie könnten allenfalls in der Schweiz aus Gründen der Resilienz bei der Energieversorgung interessant werden. Umgerechnet auf die Schweiz brauche es unter Berücksichtigung der Minimalziele des Bundes bis Mitte des Jahrhunderts 15 bis 20 Grossanlagen im Gigawatt-Bereich. Doch andernorts sind die Bedingungen für den Bau von Grossanlagen besser als in der Schweiz.

«Grossanlagen muss man an Orten bauen mit viel Sonneneinstrahlung, aber wenig Stromnutzung. Das ist typischerweise in Wüsten der Fall», sagt Bach. In diesen Regionen kann man pro Quadratmeter Photovoltaik doppelt so viel Strom produzieren wie in unseren Breitengraden. Daher sei davon auszugehen, dass mit Blick auf den Energiemarkt Grossanlagen im Sonnengürtel zu stehen kommen werden. Für eine breit abgestützte Versorgung brauche es daher Anlagen, die über diese gesamte Region verteilt sind, also beispielsweise im Mittleren Osten, Afrika und Südamerika, bekräftigt Bach.

In Oman ist bereits ein Grossprojekt angedacht. Das Land hat rund 50000 Quadratkilometern für die nachhaltige Energieproduktion ausgeschieden. Bei Wüstenregionen bestehe zudem der Vorteil, dass die Versorgung einer Anlage vergleichsweise geringe Kollateralschäden verursache. Dabei stellt weniger die Energie als vielmehr der Bedarf an Wasser eine Herausforderung für die Nachhaltigkeit dar. Allenfalls könne mit Blick auf die Versorgungssicherheit die politische Situation eine Rolle spielen. Schliesslich sei es für die schweizerische Industrie ein grosses Marktpotential, denn die Welt werde tausende solcher Anlagen benötigen.

Gesetzlicher Rahmen vorausgesetzt

Im Endeffekt spiele es ohnehin keine Rolle, wo auf der Welt das schädliche CO2 aus der Atmosphäre entfernt werde. Doch dazu braucht es laut Bach international geltende rechtliche Regeln. «Ohne einen verbindlichen Rechtsrahmen würde nirgends auf der Welt eine Anlage gebaut», warnt Bach. Für Investoren und Betreiber brauche es eine stabile rechtliche Basis, um sich eine Minderung von CO2 in der Schweiz anrechnen zu lassen. Das wiederum bedinge einen zertifizierten Herkunftsnachweis für Anlagen nach spezifischen Schweizer oder europäischen Kriterien. Die Schweiz verfüge als eines der ersten Länder bereits über ein Zertifizierungssystem. Damit sei die Voraussetzung geschaffen, um synthetische Treib- und Brennstoffe als CO2-Reduktionsmassnahme einzusetzen.

Marktintegration entscheidend

Noch sind synthetische Treibstoffe sechs bis zehnmal teurer als fossile, was für eine Marktintegration zu hoch ist. Deshalb braucht es geeignete Marktintegrationsmassnahmen. Als möglichen Ansatz sieht Bach eine Art Umlagekonzept, indem fossile Energie um wenige Rappen pro Liter verteuert würden, um mit einer Querfinanzierung Anlagen hochskalieren zu können.

Dann könnten synthetische Energieträger rasch in den Markt integriert werden. Deutschland habe auf diese Weise den Ausbau der Photovoltaik finanziert. Das könnte durch die Branchen freiwillig gemacht oder vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden, wie dies bereits im Luftverkehr der Fall ist. Dass das grundsätzlich geht, zeigen die Erfolge beim FCKW-Verbot zum Schutz der Ozonschicht oder den organischen Lösungsmitteln (VOCs).

Neue Marktmodelle erforderlich

Allfällige Marktintegrationsmodelle müssten möglichst ohne Subventionen auskommen, da dafür zurzeit keine politischen Mehrheiten existierten. Bei marktwirtschaftlichen Lösungen ortet Bach jedoch noch Nachholbedarf. «Da sind wir heute noch nicht weit genug.» Dies gilt insbesondere auch für die Negativemissionstechnologien: «Wenn wir bis 2050 klimaneutral sind, ist das Klimaproblem noch nicht gelöst», mahnt Bach. Bis dann sei lediglich die Erwärmung gestoppt. Da sich CO2 fast nicht selbst abbaut, werden in den folgenden 200 bis 300 Jahre viele Massnahmen folgen, die CO2 aus der Atmosphäre holen. Mit dem Ansatz der lastflexiblen sorptionsverstärkten Methanisierung und der Methan-Pyrolyse könne beides realisiert werden. «Dies macht Methan in einer ganzheitlichen Betrachtung interessant», zieht Bach das Fazit. Und es gibt Anlass zur Hoffnung, weil das Empa-Forscherteam bei Methan und Wasserstoff neue Entwicklungslinien aufzeigt. Für neue Geschäftsmodelle und gangbare Wege. Über die Energiewende hinaus.