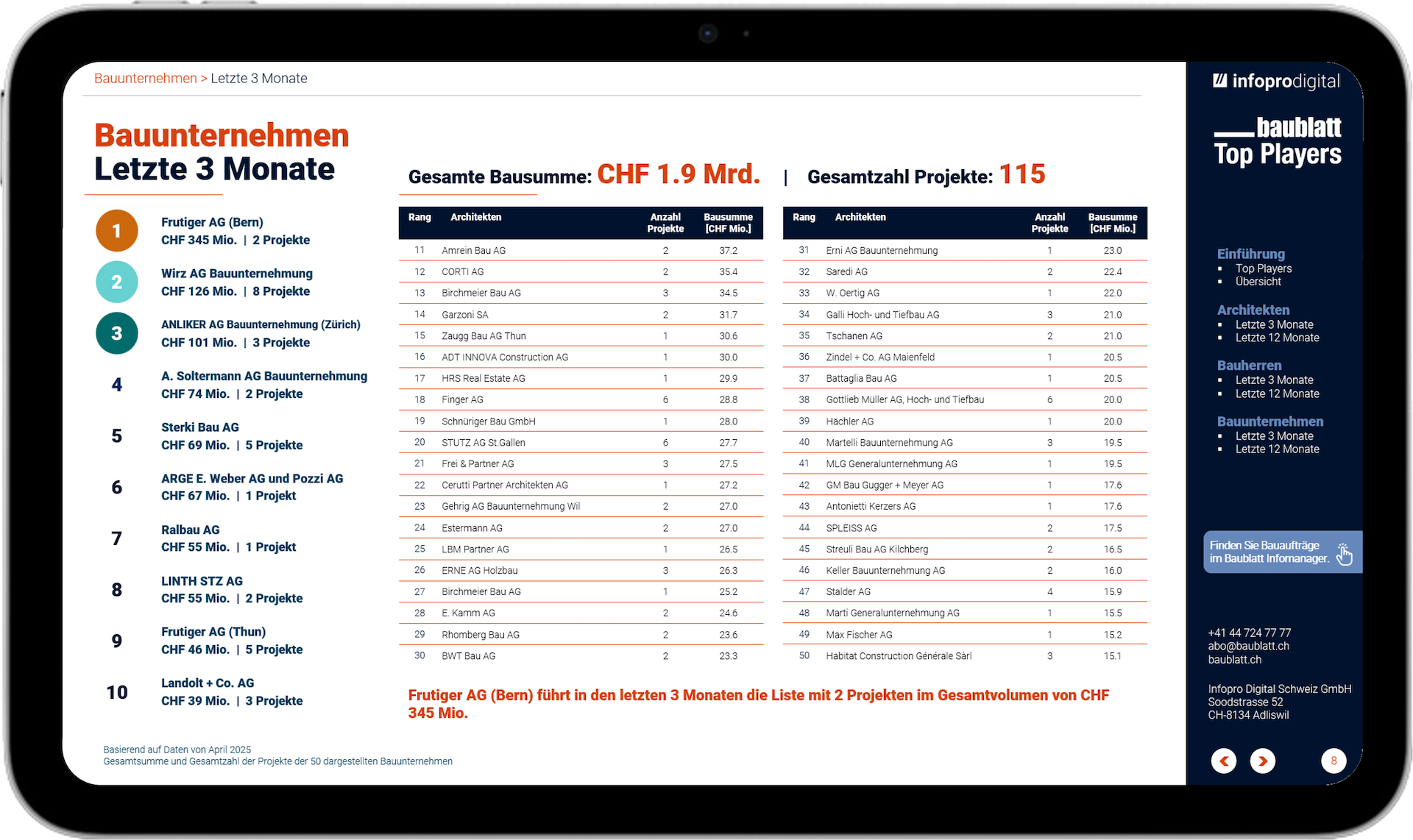

Bauregion SG, TG, AR, AI: Von neuen Defiziten und alten Problemen

In den Kassen der Kantone St. Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden hat sich der negative Trend des Vorjahres fortgesetzt. Doch noch sind es vor allem die langwierigen Verfahren, welche die Bagger bremsen.

Quelle: Ivan Louis/Unsplash

Die Ostschweizer Metropole mit dem engen finanziellen Spielraum: St. Gallen mit Blick Richtung Bodensee.

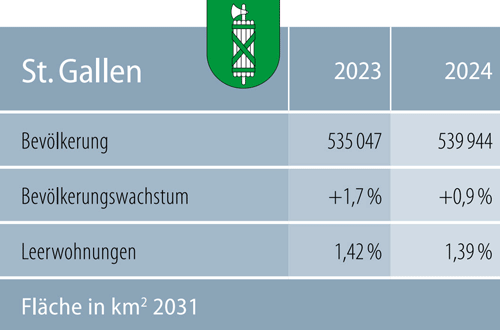

In und um St. Gallen sorgt eine Studie für Gesprächsstoff. Das Basler Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics stellt der Ostschweizer Metropole und ihrer Agglomeration ein schwaches Zeugnis in Sachen wirtschaftliche Entwicklung aus. Im Vergleich mit den Agglomerationen Basel, Biel, Lugano, Luzern, Winterthur und Zürich nimmt die Region St. Gallen in diversen Kategorien eine der hinteren Positionen ein. Unter anderem ist die Bevölkerung in der Kernstadt seit 2013 lediglich um 3,7 Prozent gewachsen. In der gesamten Agglomeration St. Gallen legte sie um 4 Prozent zu. Schwächer fiel die Zunahme im Untersuchungszeitraum bis 2023 einzig in der Agglomeration Lugano aus.

Quelle: Bundesamt für Statistik

St. Gallens Stadtpräsidentin Maria Pappa betonte gegenüber dem «St. Galler Tagblatt» nach der Publikation der Studie, dass sich die Attraktivität eines Standorts aus mehreren Faktoren zusammensetze. Wenn es um deren Gestaltung gehe, stosse die Stadt aufgrund ihrer finanziellen Bürden an Grenzen. Tatsächlich schloss die Gallusstadt das Rechnungsjahr 2024 mit dem budgetierten Defizit von 25 Millionen Franken ab. Unter anderem, weil 65 Prozent der Investitionen über Schulden finanziert wurden, stiegen die Nettoschulden auf 390 Millionen Franken. Für das laufende Jahr ist erneut ein Minus von 27 Millionen veranschlagt.

Textilmuseum auf gutem Weg

Dabei hatte das Stadtparlament in der Budgetdebatte einen Baukredit über 7,3 Millionen Franken für ein Prestigeprojekt gestrichen: die Sanierung und Erweiterung des Textilmuseums. Der 140 Jahre alte Bau soll einen grosszügigen Ausstellungsraum im Untergeschoss bekommen. Vor wenigen Tagen erhielt das 48-Millionen-Vorhaben die Baubewilligung. Für seine Finanzierung haben Textilfirmungen, Stiftungen und Private gemäss einem «Tagblatt»-Bericht schon 16 Millionen zugesichert. Im Herbst werden Kantons- und Stadtparlament über ihre jeweiligen Beiträge beraten.

Quelle: PD

Soll nach seiner Sanierung und Erweiterung eine noch grössere Ausstrahlung über die Region hinaus entwickeln: das St. Galler Textilmuseum in einer Visualisierung.

Wesentlich schlechter scheinen die Chancen auf eine baldige Realisierung eines weiteren symbolträchtigen Projekts zu stehen. Gegen vier Teilvorhaben zur Neugestaltung des St. Galler Marktplatzes hagelte es insgesamt 27 Einsprachen. Angesichts dieser Anzahl rechnet Peter Hettich, Professor für Öffentliches Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Bau-, Planungs- und Umweltrecht an der Hochschule St. Gallen, auch mit Rekursen gegen die Baubewilligungen, sobald diese erteilt sind. Auf den neuen Marktplatz müsse St. Gallen wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten, schätzt Hettich. Wohlgemerkt war das Projekt an zentraler Lage bereits 2011 und 2016 in zwei Abstimmungen gescheitert, ehe das Stimmvolk nach einem jahrelangen Mitwirkungsverfahren 2019 einen Verpflichtungskredit über 29 Millionen Franken guthiess.

Gute Zahlen täuschen

Bei den Finanzen der kleineren Städte im Kanton zeigt sich ein gemischtes Bild. So schloss Wil das Rechnungsjahr 2024 mit einem Defizit von 6,2 Millionen Franken ab. Rund 1,8 Millionen verursachte laut dem Stadtrat die im selben Jahr vom Stimmvolk beschlossene Senkung des Steuerfusses um drei Prozentpunkte. Fürs laufende Jahr ist ein Minus von 4,8 Millionen budgetiert. Rorschach und Buchs erzielten 2024 dagegen Ertragsüberschüsse im mittleren sechsstelligen Bereich, Gossau und Rapperswil-Jona solche in Millionenhöhe. 5,4 Millionen beträgt das Plus in Gossau, 1,9 Millionen in Rapperswil-Jona. Doch die positiven Abschlüsse täuschen. Vielerorts liegen sie zu einem Grossteil an der Neubewertung von Liegenschaften des städtischen Finanzvermögens. Daher fallen nun die Worte Verzichtsplanung und Priorisierung auffallend häufig.

Quelle: Planergemeinschaft PG Vadian

Umstrittenes Projekt im Herzen St. Gallens: Visualisierung des Pavillons auf dem Marktplatz.

Auf das finanziell gut gepolsterte Rapperswil-Jona kommen grosse Investitionen zu. Allen voran die Beteiligung am mit Kosten von 350 Millionen veranschlagten Neubau der Kehricht-Verbrennungsanlage des Zweckverbands Zürcher Oberland in Hinwil dürfte die Stadtkasse in naher Zukunft belasten. Den diesbezüglichen Planungskredit über 24,5 Millionen nahm das lokale Stimmvolk Ende November ebenso an wie den Baukredit in Höhe von 17,7 Millionen Franken für die Erweiterung der Primarschulanlage Weiden.

Tempo in Rapperswil-Jona

Einen ungleich grösseren Schulbau plant der Kanton St. Gallen im Stadtgebiet. Das Berufs- und Weiterbildungszentrum soll aus dem Rapperswiler Zentrum in einen Neubau im Südquartier zügeln. Mit einer Nutzfläche von knapp 6300 Quadratmetern soll dieser 1600 Lernenden Platz bieten. Kosten: 91 Millionen Franken. Gemäss der Botschaft des Regierungsrats soll der Kantonsrat das Geschäft im Herbst verabschieden. Die Volksabstimmung über den Baukredit ist für das Frühjahr 2026 anvisiert.

Quelle: Seb Mooze/Unsplash

In und um Rapperswil-Jona planen Stadt und Kanton grosse Projekte für die kommenden Jahre.

In Anbetracht der jüngsten Rechnungsabschlüsse mag das angeschlagene Tempo auf den ersten Blick erstaunen: 2024 hat der Kanton St. Gallen zum zweiten Mal in Folge ein beträchtliches Defizit geschrieben. Auf die 200 Millionen Minus vom Vorjahr folgten 243 Millionen. Doch der Kanton konnte in den vorangegangenen guten Jahren Reserven aufbauen. Ende 2022 betrug sein freies Eigenkapital noch 1,4 Milliarden Franken. Als gewichtigen Grund für die eingetrübte finanzielle Lage nannten sowohl die kantonalen als auch die städtischen Verantwortlichen die tieferen Steuererträge der juristischen Personen.

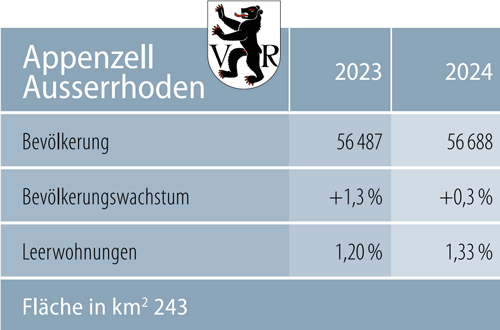

Ausserrhoden hat Grosses vor

Auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden nahm 2024 markant weniger Gewinn- und Kapitalsteuern von Firmen ein als budgetiert. Die um 3,8 Millionen Franken tiefer als veranschlagt ausgefallenen Erträge trugen wesentlich zum Defizit von 11 Millionen Franken in der Staatsrechnung bei. Auf der Ausgaben-Seite schlugen neben der Spitalfinanzierung vor allem die Schulkosten zu Buche, wie Finanzdirektor Hansueli Reutegger gegenüber der «Appenzeller Zeitung» hervorhob. Neben dem neuen Volksschulgesetz seien sie auf die stetig wachsende Zahl der Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.

Quelle: Bundesamt für Statistik

Dieses Wachstum macht sich auch im nachobligatorischen Bereich bemerkbar. Darum plant der Kanton nun Ausbauten. Das Berufsbildungszentrum in Herisau soll einen Erweiterungsbau erhalten, die Kantonsschule in Trogen einen Neubau. Die Architektur-Wettbewerbe für beide Bauten sind bereits abgeschlossen. Die Siegerprojekte sollen im Herbst den politischen Prozess durchlaufen.

Quelle: zvg /Kanton Appenzell Ausserrhoden

Strafanstalt, Verkehrspolizei und kantonales Strassenverkehrsamt an einem Ort vereint: Ausserrhodens 60-Mllionen-Projekt am Standort Gmünden in Niederteufen.

Nicht nur in Ausserrhodens höheren Schulen wird der Platz knapp, sondern auch im Gefängnis des Kantons. In der Strafanstalt Gmünden entsprechen die Zellgrössen in zwei Gebäudetrakten aus den 1960er-Jahren nicht mehr geltenden Vorgaben. Sie sollen durch einen Neubau ersetzt werden. Für den Standort in Niederteufen sind zudem neue Nachbarn vorgesehen: Verkehrspolizei und Strassenverkehrsamt des Kantons. Die Gesamtkosten für dieses neue Strassenverkehrs- und Sicherheitszentrums liegen bei 60 Millionen Franken. Als nächstes wird sich der Kantonsrat mit dem Projekt befassen, das Stimmvolk voraussichtlich im zweiten Quartal 2026.

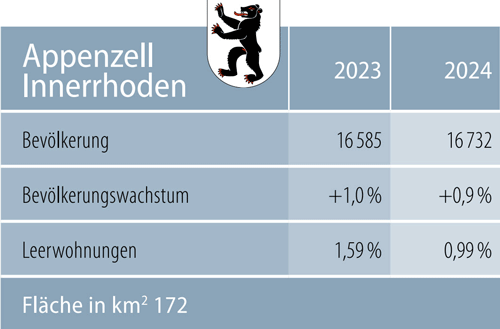

Zwei Dämpfer für die Windkraft

In Appenzell Innerrhoden schloss die Staatsrechnung 2024 mit einer schwarzen Null ab, einem Gewinn von 0,3 Millionen Franken. Budgetiert war ein Defizit von 7,7 Millionen. Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen übertrafen die Prognosen markant. Allerdings konnten in der Investitionsrechnung einige der vorgesehenen Ausgaben nicht getätigt werden. Namentlich die Verzögerung durch Einsprachen beim Bau des neuen Verwaltungsgebäudes in Appenzell fiel ins Gewicht.

Quelle: Bundesamt für Statistik

À propos Einsprachen: Gegen den kantonalen Nutzungsplan, welcher den Bau einer Windenergieanlage im Gebiet Honegg in Oberegg AI ermöglicht, gingen 19 von ihnen ein. Innerrhodens Regierung wies sie allesamt ab. Mehrere Einsprecher reichten eine Beschwerde dagegen beim kantonalen Verwaltungsgericht ein.

Trotz der juristischen Zusatzschlaufe könnte die Anlage mit zwei Windrädern als eine der ersten in der Region in Betrieb gehen. Denn in Au im St. Galler Rheintal nahm der lokale Souverän eine Mindestabstands-Initiative an und verhinderte so das geplante Windrad auf dem Areal der Firma SFS in Heerbrugg. Das Stimmvolk der Thurgauer Gemeinde Thundorf lehnte wiederum eine Teilzonenplanänderung deutlich ab. Damit war das von ursprünglich acht auf drei Windräder redimensionierte Projekt auf dem Wellenberg nach gut zehn Jahren Planungszeit gescheitert. Für den Kanton Thurgau verkündete der zuständige Regierungsrat Dominik Diezi hernach einen Marschhalt in Sachen Windenergie.

Ein Schub für den See-Tourismus

Eine Energiequelle mit hohem Potenzial, welche dem Thurgau bei der Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes zumindest im Wärmebereich helfen könnte, ist in Horn bereits angezapft: der Bodensee. In der Seegemeinde ging im Herbst die erste See-Energiezentrale in Betrieb. Seither baut die neugegründete, lokale See Energie AG ihr Leitungsnetz laufend aus. Im Endzustand sollen 1200 Haushalte in Horn sowie der Nachbargemeinde Steinach SG ihren Wärmebedarf mit Energie aus dem See decken.

Quelle: zvg/See Energie AG

Die naheliegende Wärmequelle: Ein Bild vom Bau der Leitung zur ersten See-Energiezentrale am Bodensee im thurgauischen Horn. Im fertigen Zustand verläuft sie im Seegrund.

Ein etablierter Energieversorger am Bodensee feierte derweil einen Erfolg auf dem Politparkett. Das Kreuzlinger Stimmvolk segnete im Februar den 39,8-Millionen-Kredit für den Neubau des Betriebsgebäudes der Energie Kreuzlingen AG ab. Rund einen Kilometer östlich davon ist ein Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund 40 Millionen geplant. Das Reka-Feriendorf auf dem Areal Seezelg soll mit 70 Ferienwohnungen in drei Gebäuden dem regionalen Tourismus Schub verleihen.

Quelle: zvg/Seeleben AG

Vom geplanten Reka-Feriendorf in Kreuzlingen (hier in der Visualisierung) erhoffen sich manche im Thurgau einen Quantensprung in Sachen Tourismus.

Das Thurgauer Verwaltungsgericht wies Rekurse gegen den Gestaltungsplan ab. Weil sie nicht weitergezogen wurden, ist der Weg frei für das Baugesuch. Die lokale Grundeigentümerin Seeleben AG lässt es nun ausarbeiten.

Thurgaus Polster schmilzt

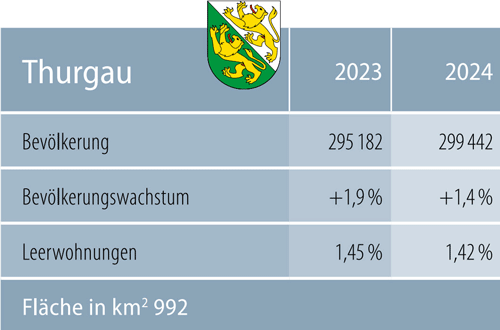

Die Thurgauer Wohnbevölkerung wuchs 2024 um 1,3 Prozent. Damit lag der Kanton über dem Landesdurchschnitt von 1,0 Prozent. Doch auch das Defizit in der Staatsrechnung erreichte eine beträchtliche Höhe. Die «Thurgauer Zeitung» stufte die 121,7 Millionen Franken Minus gar als «schlechteste Rechnung der Geschichte» ein. Durch den zweiten negativen Abschluss in Folge schmolz das Nettovermögen von 671 Millionen Franken per Ende 2022 auf 298 Millionen. Durch die vom kantonalen Souverän beschlossene Abschaffung der Liegenschaftssteuer fällt in Zukunft eine weitere Einnahmenquelle weg. Für einen Lichtblick sorgte dafür die Schweizerische Nationalbank: Nach zwei Jahren ohne Ausschüttung beteiligt sie den Bund und die Kantone heuer wieder an ihrem Gewinn. Von insgesamt 3 Milliarden Franken fliessen 66 Millionen in den Thurgau.

Quelle: Bundesamt für Statistik