Studie: Ein Staudamm rettet den nördlichen Aralsee

Einst war der Aralsee einer der grössten Seen der Erde. Doch ab den 1960er-Jahren versalzte er zunehmend, heute sind beinahe 90 Prozent des Gewässers ausgetrocknet. Um Teile des Sees zu retten, wurde 2005 ein Damm angelegt. Dank dem Bauwerk konnte sich der nördliche See in den letzten 20 Jahren erholen.

Quelle: Zhanat Kulenov, Datei wurde von der UNESCO (unesco.org) als Teil einer GLAMwiki-Partnerschaft zur Verfügung gestellt., CC BY-SA 3.0 igo

Schiffsfriedhof an der ausgetrockneten Bucht von Zhalanash des Aralsaees ins Kachstan.

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war der Aralsee der viertgrösste See der Welt. Während der Sowjetära änderte sich dies: Weil man seine Zuflüsse Amudarya und Syrdarya umleitete, begann er in den 1960er-Jahren zu versalzen und auszutrocknen. Die dramatischen Folgen: Heute sind 90 Prozent verschwunden, über seinen einstigen Grund zieht sich Sand und Geröll, die Aralkum-Wüste. Aufnahmen aus dem Orbit zeigen statt einer durchgehenden Wasserfläche mehrere Gewässer.

Nördlicher Aralsee wieder im Zustand vor der Austrocknung

Dass zumindest der nördliche Aralsee erhalten geblieben ist, verdankt er dem 2005 fertig gestellten Kokaral-Damm:Er trennt den nördlichen vom südlichen Teil des Sees über eine Strecke von 12 Kilometern und hat in den vergangenen 20 Jahren dafür gesorgt, dass sich der Nordteil nach und nach erholen konnte. Der heutige Zustand des nördlichen Aralsees ist vergleichbar mit demjenigen vor der Austrocknung, dies zeigt eine Studie des deutschen Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB).

«Unsere Studie dokumentiert den Prozess der Wiederherstellung des nördlichen Aralsees auf physikalischer Ebene», erklärt Studienleiter und IGB-Forscher Georgiy Kirillin. «Die Zunahme des Wasservolumens und die Verringerung des Salzgehalts haben den Sauerstoffgehalt im gesamten See deutlich verbessert.» Die unmittelbaren positiven Auswirkungen auf die Artenvielfalt von Mikroorganismen und Fischgemeinschaften konnten laut dem Wissenschaftler bereits in anderen Studien eindeutig nachgewiesen werden.

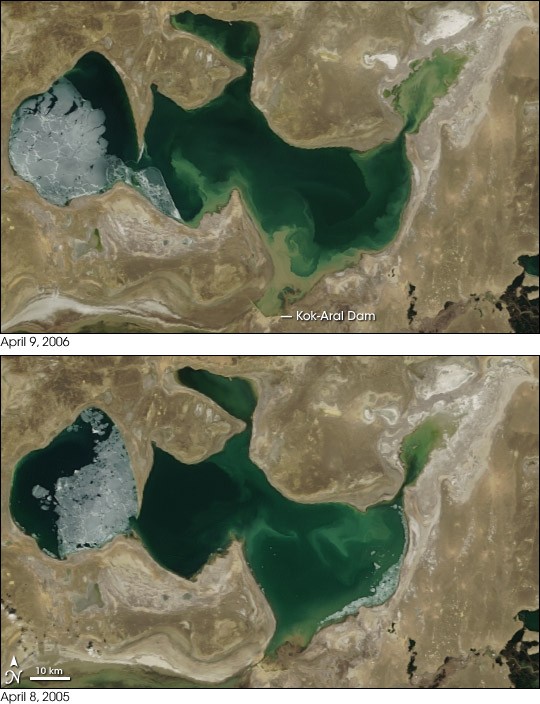

Quelle: Jesse Allen, Earth Observatory, Gemeinfrei

Der Kokaral-Damm 2006, oberes Bild (Markierung unten) und seine Auswirkung auf den nördlichen Aralsee anhand eines Vergleichs zu 2005 (unten)

Wie das IGB mitteilt, hat sich der Salzgehalt des Sees verringert, gleichzeitig durchmischt er sich wieder: Mit dem Damm habe sich das Volumen des Nord-Aralsees bei etwa 27,5 Kubikkilometern stabilisiert. Und seine Fläche hat sich vergrössert, sie ist von 2800 Quadratkilometern im Jahr 2006 auf 3400 Quadratkilometer im Jahr 2020 angewachsen. Derweil sank der Salzgehalt von 18 Gramm pro Kilogramm im Jahr 2002 auf 10 Gramm pro Kilo im Jahr 2014 – was in etwa dem natürlichen Salzgehalt des Aralsees vor seiner Austrocknung entspricht. Zu diesen Erkenntnissen gelangte das Forschungsteam, nachdem es die Durchmischung des Sees, Temperaturtrends und den Transport von Nährstoffen und Sauerstoff anhand von Daten aus Expeditionen zwischen 2016 und 2019 sowie einer einjährigen kontinuierlichen Überwachung des Wärme- und Sauerstoffhaushalts mittels einer autonomen Messstation untersucht hatte.

Ausserdem zeigt die Studie, dass sich im Sommer im tieferen Teil des Aralsees nur eine schwache Temperaturschichtung bildet, die etwa sieben Prozent des Seevolumens betrifft. Dies kann zwar den Austausch von Sauerstoff und Nährstoffen am Boden des Sees verringern, aber aufgrund starker interner Wellen ist der See dennoch gut durchmischt. Damit bleibt der grösste Teil der Wassersäule über das ganze Jahr gut mit Sauerstoff gesättigt. Unter Wassersäule versteht man einen abgegrenzten, im Prinzip zylinderförmigen Wasserkörper, der ein Gewässer von der Oberfläche bis zu den Bodensedimenten umfasst.

Kein Sauerstoff mehr im südlichen Aralasee und sehr geringe Artenvielfalt

Unterdessen sind am und im südlichen Aralsee, der nicht saniert worden ist, die weitreichenden Folgen einer gestörten saisonalen Durchmischung deutlich spürbar geworden: Wegen des hohen Salzgehalts gibt es in grossen Teilen kaum eine saisonale Durchmischung, das Tiefenwasser ist laut dem Forschungsteam permanent geschichtet. Die Folge: Der südliche See ist völlig frei von Sauerstoff, seine Artenvielfalt ist klein, während sich im Tiefenwasser und am Gewässergrund viel Methan und Schwefelwasserstoff gebildet hat.

Obwohl der nördliche Aralsee im Allgemeinen zu einem gut durchmischten Zustand zurückgekehrt ist, braucht er Unterstützung, damit sein aktueller Zustand erhalten bleibt. Gemäss den Modellstudien des Forschungsteams kann doe Durchmischung aus dem Gleichgewicht geraten: Geringfügige Veränderungen des Wasserstandes oder der Wassertransparenz – zum Beispiel wegen Algenwachstum im Zusammenhang mit erhöhtem Nährstoffeintrag aus dem Einzugsgebiet – können die Schichtungsdauer im Aralsee verlängern. Georgiy Kirillin dazu: «Vor dem Hintergrund des Klimawandels birgt der erhöhte Wasserverbrauch im Einzugsgebiet das Risiko einer abrupten Verschlechterung des Zustands des Sees.».

Aufwendige Rettungsprojekte für den Tschadsee und das Tote Meer

Überall auf der Welt finden sich Seen, die ein ähnliches Schicksal wie der Aralsee ereilt hat, weil sie wegen der steigenden Temperaturen und wegen der Wasserentnahme schrumpfen. Wie der nördliche Aralsee saniert worden ist, könnte laut den Studienautoren als Vorbild für andere Wiederherstellungsprojekte von Seen dienen.

Denn auch wenn einige der schwindenden Gewässer aufwendig wiederhergestellt wurden oder werden, ist kaum vorhersehbar, wie sich diese Projekte auf die Ökosysteme und auf den regionalen Wasserhaushalt der Gewässer auswirken: Dies gilt etwa für den seit den 1960er-Jahren ebenfalls bis zu 90 Prozent geschrumpften Tschadsee, in den Wasser aus dem Kongobecken geleitet wird. Oder aber für das Tote Meer: Um den Wasserstand des Toten Meers zu stabilisieren, soll künftig über einen Kanal Wasser aus dem Roten Meer in das Tote Meer geleitet werden. (mgt/mai)

So funktioniert die Seenschichtung

Seen in gemässigten klimatischen Zonen unterliegen starken saisonalen Zyklen, die grundlegend durch die physikalischen Eigenschaften des Wassers gesteuert werden.

Im Sommer schichtet sich von der Sonne erwärmtes Oberflächenwasser über dem dauerhaft kalten Tiefenwasser ein. Das liegt an den temperaturbedingten, grossen Dichteunterschieden des Wassers. Bei 4 Grad Celsius hat es seine grösste Dichte und sinkt somit in die Tiefe. Wärmeres Wasser bleibt an der Oberfläche.

Im Herbst, wenn sich die Temperatur durch Abkühlung an der Oberfläche im ganzen See angleicht, reicht die durch den Wind eingetragene Energie, um die oberen und unteren Wassermassen vollständig zu vermischen. Sauerstoff und Nährstoffe werden gleichmässig im gesamten Wasserkörper verteilt. Somit stehen sie während der Schichtungsphase im nächsten Sommer wieder für die Produktion und den Abbau von Biomasse zur Verfügung.

Das saisonale

Durchmischungsregime ist ein grundlegendes Merkmal von Seen, das die

Verteilung von Nährstoffen, Sauerstoff und Organismen in der Wassersäule

steuert und das ökologische Gleichgewicht und den allgemeinen

Gesundheitszustand eines Sees bestimmt. (mgt)

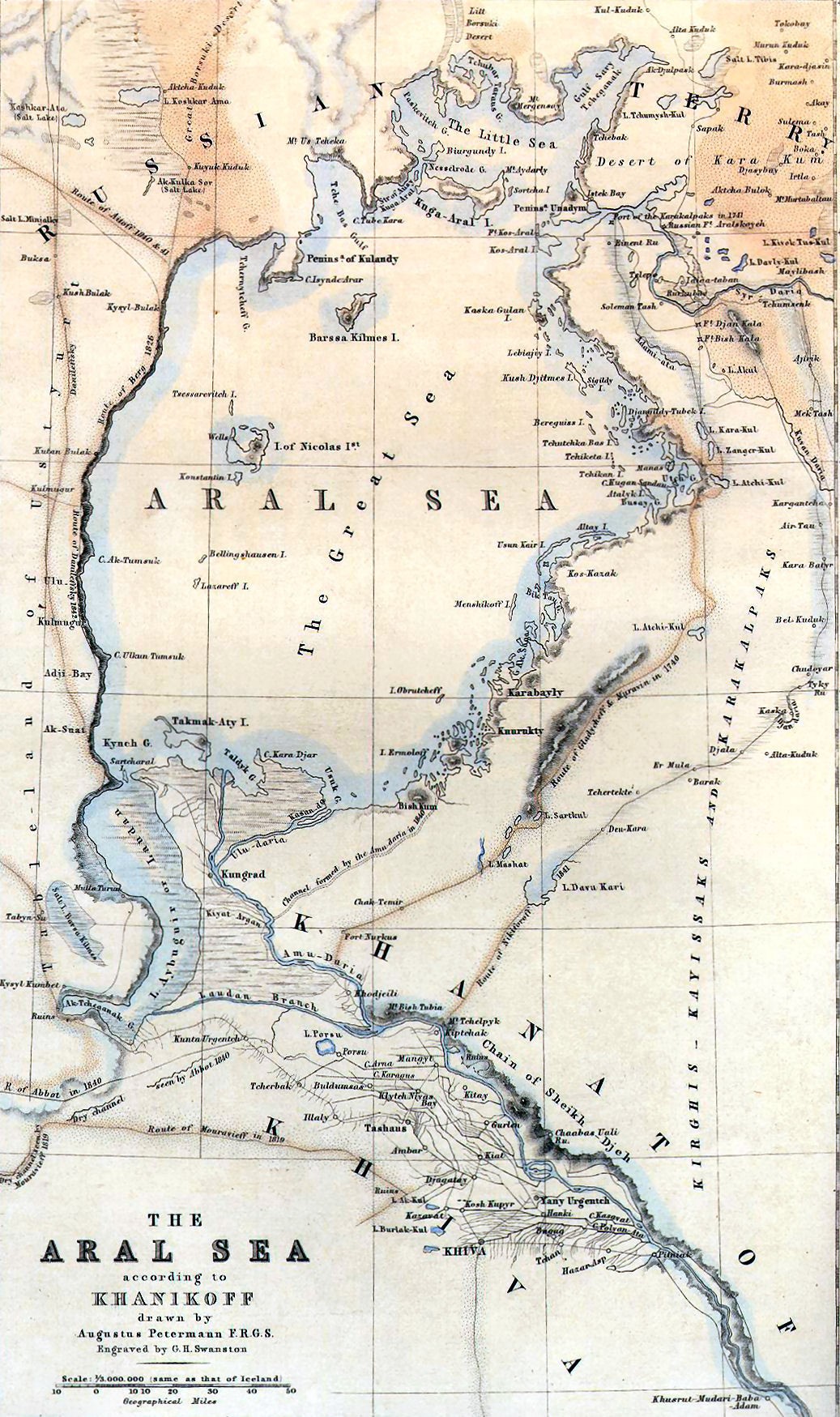

Quelle: Yakov Khanikoff(1818-62) at 1851

Karte des Aralsees von Yakov Khanikoff um 1851, damals war er ein einziges zusammenhängendes Gewässer - im Gegensatz zu heute.

Quelle: NASA, derivative work by Zafiroblue05 at en.wikipedia - 1989: earthobservatory.nasa.gov, aral sea 1989 250mFile:Aral Sea 05 October 2008.jpg, Gemeinfrei

Das linke Bild zeigt den Aralsee um 1989, das rechte im 2008. der Nordsee befindet sich oben rechts.