Industrieareale an der Glatt, Teil 1: Siedlungsinseln in der Agglomeration

Er hat in der Weltgeschichte nie grosse Wellen geschlagen: der kleine Fluss Glatt, der vom Greifensee zum Rhein fliesst. Aber er hat Industriebetriebe angelockt, deren Spuren bis heute zum Wandern und Entdecken einladen. Im oberen Teil der Glatt ist auf solchen Arealen viel geschehen. Sie sind Ankerpunkte der Agglomeration.

Quelle: Manuel Pestalozzi

Beim Durchqueren des Zwicky-Areals in Wallisellen erhält die Glatt ein urbanes Flair.

Das deutsche Gewässernamenbuch leitet das Wort Glatt vom althochdeutschen Wort «glat» für «hell, klar, glatt» ab. Es nimmt gemäss dem Nachschlagewerk Bezug auf das klare Wasser. Im Dialekt wird das Adjektiv «glatt» auch für unterhaltsam, anregend verwendet – durchaus positiv konnotiert. Vom Fluss Glatt im Kanton Zürich kann diese zweite Bedeutung kaum abstammen; die Glatt ist normalerweise unscheinbar und diskret. Dies ist einer strengen Kontrolle und einem über weite Strecken künstlichen Bett zu verdanken. Zahlreiche Wasserbaumassnahmen bändigten ab dem frühen 19. Jahrhundert den mäandrierenden, sich ändernden Lauf, der im Ackerland regelmässig grosse Schäden hinterlassen hatte. Seine offizielle Länge beträgt seither 38,5 Kilometer.

Die Glatt gibt auch einem Tal seinen Namen. Das Glatttal ist allerdings grossenteils eine breite, schwer eingrenzbare Mulde. Sie wartet mit wenigen topographischen Hindernissen auf und geizt mit szenographischer Dramatik. Zum Glatttal gehören dafür grosse, ebene Moorlandschaften – ideal für das Anlegen von Flugplätzen. So überrascht es nicht, dass sowohl der erste als auch der zweite Zivilflughafen der Stadt Zürich im Glatttal beheimatet sind: Der Flughafen Dübendorf nahm seinen Betrieb 1910 auf; Zürich-Kloten 1948.

Respektvolle Distanz

Permanente menschliche Siedlungen gingen zu diesem Fluss lange auf respektvolle Distanz. Ausnahmen waren isolierte Mühlen, die oft mit Brückenübergängen kombiniert wurden. Sie entwickelten sich später oft weiter in Produktionsbetriebe der Textilindustrie. Deren Immobilienbestand ist teilweise noch erhalten. Der Umgang mit diesen Arealen ist ganz unterschiedlich. Wer sie auf einer Wanderung besucht, die Augen offenhält und die Ohren spitzt, erlebt zwar keine Wunder, darf sich aber auf ein sinnliches Erlebnis und interessante Geschichten gefasst machen. Darauf sollen einige Impressionen vom oberen Teil der Glatt in diesem Beitrag hinweisen. Alle Stationen sind für den Fuss- oder Veloverkehr untereinander verbunden. Auch der Unterlauf wartet diesbezüglich mit einigen Wanderzielen auf (mehr dazu in der nächsten Baublatt-Ausgabe am 3. Oktober).

Quelle: Manuel Pestalozzi

Am rechtsseitigen Glattuferweg erhebt sich in Dübendorf der Giessenturm, gemeinsam mit einem Kamin der einstigen chemischen Fabrik Flora, die heute Givaudan heisst und hier Aromen und Duftstoffe produziert.

Erste Spinnerei an der Glatt

Nach dem Abfluss aus dem Greifensee nähert sich die von Bäumen und Sträuchern gesäumte Glatt der Gemeinde Dübendorf, wo sich der Fluss zum ersten Mal in den Hauptlauf und einen Kanal verzweigt. Die längere Zeit als Lager dienende Obere Mühle wurde 1990 direkt in ein Kulturzentrum umgewandelt, der bewaldete schmale Landstreifen zwischen Fluss und Kanal ist nicht zugänglich und bildet einen lauschigen grünen «Vorhang», der sich durchs Siedlungsgebiet zieht.

Weniger als einen Kilometer weiter flussabwärts führt eine alte, schmale, doch vielbefahrene Stahlfachwerkbrücke über den Wasserlauf. Gleich neben ihr stand am rechten Flussufer die erste Spinnerei, der die Glatt begegnete. Der massige, nüchterne Bau wurde in den Nullerjahren abgerissen. In Erinnerung bleibt er nicht wegen seiner ursprünglichen Nutzung, sondern dank der bis am Ende bestehenden Inschrift «Memphis». Sie erinnerte daran, dass hier von der österreichischen Firma Austria AG einst Orientzigaretten hergestellt wurden. Sie trugen den Namen der uralten oberägyptischen Nilmetropole. An der Glatt hat er sich gehalten; er bezeichnet heute das unscheinbare Wohn- und Gewerbegebiet um die Strassenkreuzung bei der Brücke.

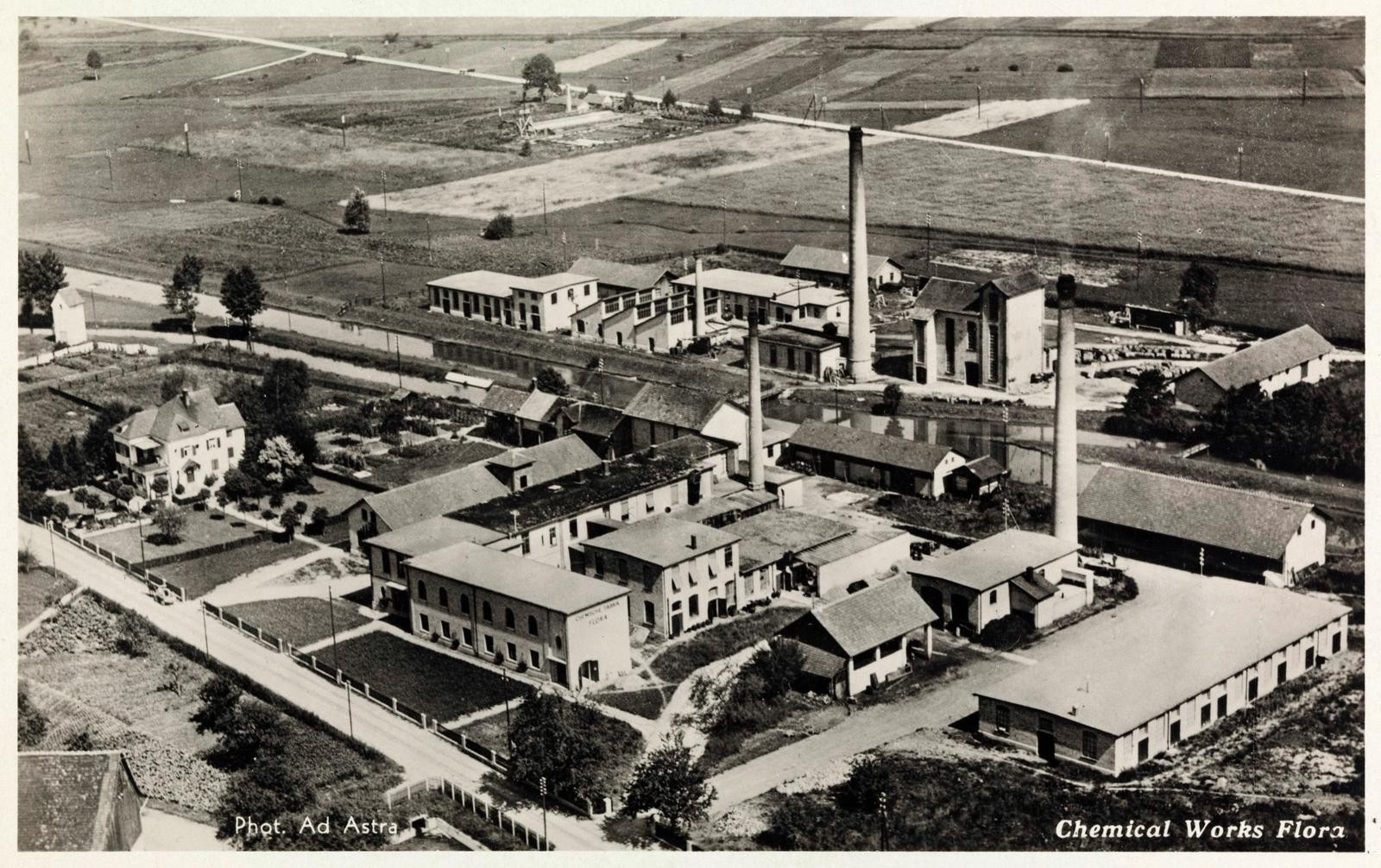

Quelle: Walter Mittelholzer/ETH Bibliothek

Die Fabrik Flora verfügte über eine Direktorenvilla (linker Bildrand). Mehrere Gebäude und der Kamin auf der anderen Flussseite sind heute in den Giessenpark integriert. Sie werden noch immer vom Unternehmen Givaudan genutzt.

85 Meter hoher Giessenturm

Und schon ragt der 85 Meter hohe Giessenturm in den Dübendorfer Himmel! Er steht auf dem Industrieareal, das direkt auf «Memphis» folgt und ist Teil der grösseren Wohnüberbauung «im Giessen» mit Tertianum und Gewerbeanteil, Eigentum eines Immobilienfonds, der eben mit der Investorin Credit Suisse an die UBS überging. Einige Produktionsgebäude werden weiterhin betrieben, die eingezäunten historischen Klinkerbauten dienen nach wie vor dem Aroma- und Duftstoffunternehmen Givaudan. Die Vorgängerfirma Flora stellte in Dübendorf ab 1900 Riechstoffe wie Xylol-Moschus her. Sie pflanzte einst der Glatt entlang Brennnesseln für die Herstellung von Farbstoffen.

Der Philosoph und Publizist Walter Robert Corti (1910 – 1990) verbrachte als Sohn des Flora-Direktors in dieser «Industrie-Natur-Idylle» seine Kindheit und verewigte sie im Buch «Heimkehr ins Eigentliche». Die weiter betriebenen Industrieanlagen von Givaudan befinden sich hauptsächlich am linken Ufer der Glatt und sind mit dem rechtsufrigen Restbestand über eine Brücke und diverse Rohre mitten durchs Ufergrün verbunden. Die Anlage «im Giessen» zeigt, wie sich ein Industrieareal teilweise umwidmen lässt und wie man eine Verdichtung erreicht, bei der sich die verschiedenen Nutzungen nicht stören. «Giessen» ist übrigens ein altes deutsches Hydronym für langsam fliessendes Wasser ohne sonderliches Gefälle.

Quelle: Manuel Pestalozzi

Das Zwicky-Areal kombiniert im Zentrum Teile des Bestands mit Ersatzneubauten.

Kontraste in Wallisellen

Das Gemeindegebiet Dübendorfs grenzt nach Westen an jenes von Wallisellen. Die Glatt nähert sich nach der rechtsseitigen Einmündung des Chriesbachs der Autobahn A1 und dem Einkaufszentrum, das seinen Namen trägt. Schon vor diesen jüngeren Segnungen der Zivilisation verzweigte sie sich in mehrere von Menschenhand gegrabene Arme, um bei der Aubrücke, einst Schwamendingen, heute Stadt Zürich, wieder zusammenzufinden. Heute führt der Hauptarm südlich der Autobahn entlang, der Nebenarm zwängt sich unter ihr hindurch und anschliessend wieder zurück.

Oasenartige Industrieareale gibt es an beiden Enden dieser Verzweigung – beide weisen Produktionsanlagen und Kosthäuser auf, also Wohnungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Aber der Umgang mit dem Bestand könnte unterschiedlicher nicht sein: Am oberen Ende liegt das Neugut. Die hier im 19. Jahrhundert gegründete Spinnerei nutzte zuerst das Wasser des später verlegten Chriesbach und wurde später ergänzt durch eine Zwirnerei, welche ihre Wasserkraft von der Glatt bezog. Die etwas isolierte, von einem Wald flankierte Kleinsiedlung führt seit weit über hundert Jahren den Namen Zwicky in diversen Varianten – gegenwärtig in der Form «Zwicky-Areal». Ab Beginn dieses Jahrhunderts begann unter der Regie der Industriellenfamilie Zwicky die Entwicklung und Erweiterung des Neuguts zu einer grösseren Überbauung, welche den grössten Teil des Bestands und Neubauten miteinander verwoben. Nach einem Gestaltungsplan mit fünf Baufeldern entstand ein neues Quartier mit rund 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern, den Schwerpunkt Wohnen ergänzt ein Büro- und Gewerbeanteil. Der Neugutviadukt der S-Bahn verläuft entlang der Ostgrenze des einstigen Industrieareals. Er schafft einen gedeckten Aussenbereich und einen Übergang in die neu bebauten Baufelder, die vom umgeleiteten Chriesbach umflossen sind.

Quelle: Manuel Pestalozzi

Die Herzogenmühle, gesehen von der Nordrampe der Brücke über die A1. Das Areal ist noch weitgehend im Ursprungszustand. Saniert wird punktuell nach Bedarf. Im Hintergrund ist der Kamin des Heizkraftwerks Aubrugg zu erkennen.

«Poliertes Areal»

Das ganze Zwicky-Areal wirkt urban, dicht und «poliert». Unterschiedliche Aussenräume verschränken sich elegant, nichts wurde dem Zufall überlassen. Die Haltestelle der Glattalbahn, das Rauschen der nahen Autobahn mit ihrer Zufahrt und das rhythmische Klopfen der passierenden S-Bahnkompositionen auf dem Viadukt bekräftigen die Gewissheit, dass man sich hier im Zentrum des Geschehens befindet und ausgezeichnet vernetzt ist.

Der Kontrast zum Abseits der Herzogenmühle, am nördlichen Ende dieser Verzweigung der Glatt, könnte nicht grösser sein. Die historische Industrieanlage, die jener von Zwicky in vielem ähnelt, bildet heute eine Nische, die man glatt zu übersehen riskiert. Sie schmiegt sich im Süden an den bewaldeten Erdwall, der sie von der Autobahn trennt, nach Osten wird sie begrenzt von der vierspurigen Strasse, welche die A1 und die Glattarme überquert. Beim Kreisel in der Nordostecke grasen Zwergziegen. Die Zufahrt zur Herzogenmühle erfolgt über eine Sackgasse, welche das Heizkraftwerk Aubrugg erschliesst. Obwohl das höchste Gebäude der Anlage eine neue Metallfassade und ein Schrägdach mit Photovoltaik-Paneelen schmücken, hat man das Gefühl, dass auf dem Areal die Zeit stehen geblieben ist.

Quelle: Manuel Pestalozzi

Am Ende des Fabrikkanals der Herzogenmühle dreht sich das Wasserrad eines Kleinkraftwerks.

Bullerbü an der Glatt

Wie bei der Entwicklung des Zwicky-Areals reflektiert der heutige Zustand der Herzogenmühle den Willen der Besitzhabenden. Aufgrund eines Vermächtnisses von Frau Ida Zuppinger, der letzten Besitzerin, gingen 1953 sämtliche Liegenschaften samt Land und Wald in den Besitz der Gemeinde Wallisellen über. Die Fabrikgebäude wurden verpachtet. Kleingewerbe ist einquartiert. Im ehemaligen Wohnhaus der Besitzerfamilie wurde ein Altersheim eingerichtet. Eine Firma bietet heute hier und in Nachbarbauten betreutes Wohnen an – wie übrigens auch auf dem Zwicky-Areal. Die alte Wagenscheune wurde zu einem Atelierhaus, auch in den verwilderten Gärten der etwas lotterigen Kosthäuser ist Kunst auszumachen. Und am Ende des Fabrikkanals dreht sich das Wasserrad eines Kleinkraftwerks der Walliseller Stadtwerke.

In mancher Hinsicht ist dieses «verstaatlichte» Industrieareal das genaue Gegenteil vom Zwicky-Areal. Der Profitdruck fehlt, eine räumliche Erweiterung und Ergänzung ist nicht möglich, der Gebäudebestand wird wenig koordiniert genutzt und unterhalten. Kurioserweise wirkt das Ensemble bei der Erwanderung spannender und «authentischer» als die anderen beschriebenen Areale. Es ist eine Siedlungsinsel geblieben. Die Vergangenheit wird in keiner Weise verklärt, romantisiert oder verschleiert. Die Herzogenmühle wirkt durch ihr Abseitsstehen wie ein geschützter Bereich. Subtrahiert man den Verkehrslärm, steht man vor dem Bullerbü an der Glatt. Die Realität holt den Flussarm allerdings sehr schnell ein. Gleich unterhalb der Herzogenmühle verschwindet er dramatisch in einem Schlitz.

Der zweite Teil von «Industrieareale an der Glatt» erscheint in der nächsten Ausgabe.