Bahnhofstrasse Süd, Sursee: Urbanisierungsschub beim Bahnhof

Sursee LU erhielt einst einen Bahnhof in einiger Distanz zur Altstadt. Jetzt soll das seitherentstandene Bahnhofsquartier verdichtet werden. Mehrere Grundeigentümer haben zusammen einen Studienauftrag durchgeführt. Das Resultat verspricht eine interessante Durchmischung.

Quelle: Play-Time

Zum Bahnhofplatz präsentiert sich die Überbauung mit Bestandsbauten und einem neuen Hochhaus.

Sursee ist eine typische Schweizer Kleinstadt. Ihren Namen hat sie vom Fluss Suhre und dem Sempachersee, aus dessen nördlichem Ende die Suhre abfliesst. Sie tut dies in einer nach Südwesten ausgreifenden Schlaufe, bevor sie nach Norden enteilt, in Richtung Suhr und Aarau. Beim Ende der Schlaufe befindet sich am rechten Ufer die historische Altstadt mit dem berühmten Rathaus, an dem die Nische des Prangers noch gut erkennbar ist. Sie liegt etwas tiefer als der Seespiegel. 1856 wurde jenseits der Suhre, an leicht erhöhter Lage, die Strecke Aarau –Olten – Emmenbrücke der Schweizerischen Centralbahn (SCB) eröffnet.

Die Bahnlinie führt seither in einer Distanz von rund 800 Metern an Sursees Altstadt vorbei. Der Bahnhof wurde nahe der alten Landstrasse nach Willisau und ins Emmental errichtet. Fabriken, Gewerbe und hohe landwirtschaftliche Speicher entstanden entlang der Gleise. Sie schufen eine neue Skyline. Zwischen Altstadt und Bahnhofsgebiet wuchs auf bisher unbebautem Ackerland allmählich ein neues Quartier heran, die sogenannte Isebahn Vorstadt. Zur lockeren, heterogenen Bebauung zählen auch Villen und Mietshäuser. Die Achse zwischen Altstadt und Bahnhof, die direkt auf das Stationsgebäude zulaufende Bahnhofstrasse, wird heute vorwiegend von Wohnbauten geprägt und ist eine bedeutende innerstädtische Einkaufsstrasse.

Konzepte für die Zukunft

Für die künftige Entwicklung der Isebahn Vorstadt strebt die Stadt Sursee eine qualitätsvolle Erneuerung und Verdichtung in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Grundeigentümerschaften an. Die Leitlinien und Beurteilungsgrundlagen dazu sind im Konzept «Isebahn Vorstadt» aus dem Jahr 2021 enthalten. Vor diesem Hintergrund taten sich die vier Grundeigentümer Landi Sursee Genossenschaft, Fasshütten AG, Weinhof AG Sursee und Estermann Immobilien AG zusammen. Gemeinsam beschlossen sie die Erarbeitung eines Konzepts für die Aktualisierung des Baubestands.

Ihre Grundstücke ergeben zusammen ein durchgehendes Areal mit einer Fläche von ziemlich genau 10 000 Quadratmetern. Es begrenzt nach Süden die letzten Meter der Bahnhofstrasse bis zum Stationsgebäude und anschliessend nach Osten den Bahnhofplatz mit den Postauto-Haltestellen. Die Parzellen sind Teil des Gestaltungsplanpflichtgebiets Bahnhofstrasse Süd, sie enthalten schützens- und erhaltenswerte Bestandsbauten. Zur Erarbeitung einer Grundlage für den Gestaltungsplan lancierten die Grundeigentümerschaften gemeinsam einen Studienauftrag auf Einladung nach SIA 143 /2009 mit Zwischenbesprechung.

Von den beteiligten Teams wurde eine städtebauliche Struktur mit hoher Qualität erwartet. Parameter wie die maximal verträgliche bauliche Dichte, Volumetrie und Kubaturen waren auszuloten – unter gleichzeitiger Berücksichtigung der städtebaulichen Einordnung und der schützens- und erhaltenswerten Bestandsbauten. Ein wichtiges Anliegen war ausserdem eine attraktive, angemessene Freiraumgestaltung. Konkrete Wünsche formulierte das Programm für den im südwestlichen Bereich (Parzelle Landi). Hier war ein städtebaulicher Akzent zu setzen, inklusive Detailhandelsstandort (Volg oder TopShop) im Erdgeschoss und grosszügiger Platzgestaltung mit öffentlichem Charakter.

Quelle: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz / Fotograf: Friedli, Werner / LBS_H1-024354 / CC BY-SA 4.0

Die historische Aufnahme aus dem Jahr 1964 zeigt in der Mitte den Bahnhofplatz und die Einmündung der Bahnhofstrasse. Im Hintergrund sind die Altstadt und der Sempachersee zu erkennen.

Höhere Dichte als Ziel

Elf Architekturbüros wurden für den Studienauftrag eingeladen. Die Büros bildeten zusammen mit einem von ihnen gewählten Landschaftsarchitekturbüro ein Team. Im März 2023 fand eine Zwischenbesprechung statt, bei ihr ging es um die Bestimmung der städtebaulichen Dichte, den Umgang mit einem schützenswerten Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstrasse 45, erste Rückmeldungen zu Erschliessung, Freiraum, Nutzungsverteilung sowie Etappierung und Parzellenmutation. Die eingereichten Projekte wiesen eine gegenüber den ursprünglichen Vorgaben der Stadt Sursee deutlich erhöhte städtebauliche Dichte auf. Eine prägende Rolle spielte das Ziel, Menschen wieder vermehrt am gleichen Ort Gelegenheit zum Wohnen und Arbeiten zu bieten.

Fünf der beteiligten Planungsteams wurden aufgrund ihres städtebaulichen und freiräumlichen Konzeptvorschlags durch das Beurteilungsgremium für die zweite Phase ausgewählt. Über den gesamten Bearbeitungsperimeter hatten sie 100 bis 110 Wohnungen und 3000 bis 4000 Quadratmeter Gewerbeflächen zu planen. Anfang 2024 fand die Schlusspräsentation statt. Nach zwei Beurteilungstagen traf das Beurteilungsgremium einstimmig den Entschluss, das Projekt des Planungsteams Rahbaran Hürzeler Architekten GmbH, Basel, und Meta Landschaftsarchitektur, Basel, zur Weiterbearbeitung zu empfehlen.

Quelle: Rahbaran Hürzeler Architekten GmbH

Der siegreiche Entwurf schlägt beim Bahnhofplatz eine hohe Dichte vor. Östlich davon sind Wohnbauten in eine Parklandschaft eingebettet.

Quelle: Rahbaran Hürzeler Architekten GmbH

Die historischen Gebäude bei der Einmündung der Bahnhofstrasse bleiben erhalten, ihre Rückseite wird aufgewertet.

Alt und neu durchwoben

Das Siegerprojekt anerkennt, dass im Areal mit dem Wyhof auf der Eckparzelle Bahnhofstrasse / Bahnhofplatz, der benachbarten, pavillonartigen Kegelbahn, dem anschliessenden Wohn- und Geschäftshaus Bahnhofstrasse 45 und dem Geschäftshaus der Fischer Weine am Bahnhofplatz mehrere wichtige identitätsstiftende Bauten erhaltenswert sind. Bis jetzt bilden sie mit weniger prägenden Gebäuden einen Stadtteil, der vom Projektteam als dichtes Konglomerat mit interessanten Raumabfolgen von Gassen und Raumtaschen bezeichnet wird. Dieses Konglomerat erlaubt immer wieder Durchblicke aus dem Arealinneren in die benachbarten Strassenräume. Das Entwicklungsprojekt will diese spannungsvollen städtischen Räume erhalten und weiterentwickeln.

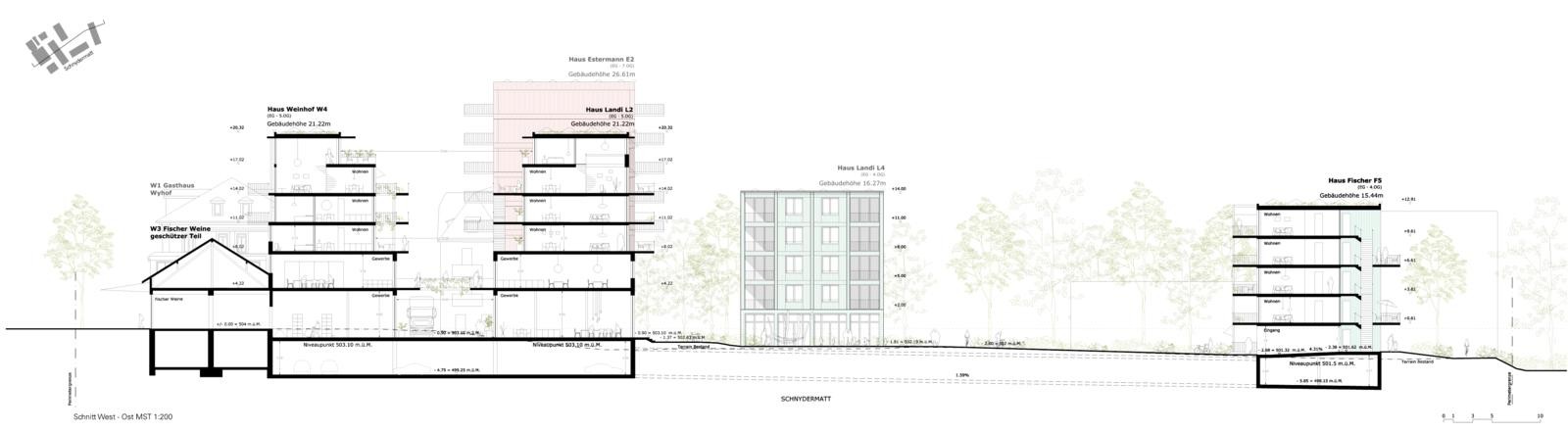

Zwei längliche sechs- bis achtgeschossige Ersatzneubauten in direkter Nachbarschaft zum Wyhof und Fischer Weine fassen eine neue Ateliergasse, auch Werkgasse genannt. Sie erlaubt eine Querverbindung zwischen Bahnhofstrasse und Schnidermatt. Im Erdgeschoss sind die Ersatzneubauten gewerblich geprägt, die Obergeschosse bieten «differenzierten Wohnraum». Ein im Grundriss annähernd quadratischer Punktbau am Bahnhofplatz setzt mit seinen 30 Metern Höhe den gewünschten städtebaulichen Akzent, er ersetzt den jetzigen Landi-Siloturm in der erwähnten Skyline entlang der Bahnlinie. Das Erdgeschoss des Punktbaus nimmt das Detailhandelsgeschäft auf. Auf der Seite des Bahnhofplatzes ist hinter den Stützen der Westfassade eine offene Vorzone eingeplant. In den acht Etagen darüber sind Geschosswohnungen verschiedener Grösse geplant.

Quelle: Play-Time

Eine neue Gasse parallel zum Bahnhofplatz soll als Begegnungsort dienen.

Quelle: Rahbaran Hürzeler Architekten GmbH

Neubauten werden direkt an den Bestand am Bahnhofplatz angeschlossen. Im Erdgeschoss ergeben sich hohe Gewerberäume, die von beiden Seiten zugänglich sind.

Als Gegenpol zur bahnhofsnahen Seite entsteht im Osten des Areals eine vollständig neue, durchlässige Bebauungsstruktur. Sie führt die Struktur der bestehenden Zeilenbauten und fliessenden Grünräume der Nachbarparzellen weiter. Ein grosser Gartenhof wird von drei liegenden fünfgeschossigen Wohnbauten locker eingefasst. Das Projektteam spricht von einem bodennahen Wohnen mit starkem Bezug zu der gemeinschaftlichen Gartenanlage. Im südlichen und östlichen Teil des Areals ist eine ausgedehnte eingeschossige Einstellhalle vorgesehen.

Gute Durchmischung angestrebt

Die Wohnbauten des Projekts wurden vom Entwurfsteam aufgrund der jeweiligen Lage und Eigentümerwünsche differenziert weiterentwickelt. Verschiedene Erschliessungstypen erzeugen diverse Schwellenräume für Begegnungen und Austausch unter den Bewohnerinnen und Bewohnern. Unterschiedliche Zuschnitte und Ausrichtungen der Wohnungen reagieren auf ein breites Spektrum an Ansprüchen und Bedürfnissen. Nach diesem Konzept wird das Areal Wohnraum für ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen anbieten können, die sich auf Strassenniveau durchmischen, aber auch genügend Privatsphäre finden. Durch die Verdichtung kann ein neuer städtischer Schwerpunkt entstehen, der sich auch als Gegenpol zur Altstadt auffassen lässt.

Das Preisgericht erkannte im Projekt ein zukunftsfähiges Bebauungskonzept, das auf dem Genius Loci basiert und welches das Bestehende unter Berücksichtigung der Ansprüche nach Verdichtung in die heutige Zeit transformiert. So schaffe es eine tragfähige Grundlage für einen vielfältigen Stadtbaustein mit qualitätsvollen Freiräumen für eine gut durchmischte Bewohnerschaft.

Nachgefragt… bei Roger Gort

Quelle: Büro für Bauökonomie AG

Roger Gort ist CEO der Büro für Bauökonomie AG, die das Studienauftragsverfahren begleitete.

Sie mussten für dieses Studienauftragsverfahren die Interessen von vier verschiedenen Bauherrschaften unter einen Hut bringen. Wie macht man das?

Bei diesem Bauvorhaben war es relativ einfach. Die

verschiedenen Bauherrschaften haben sich bereits vor unserem Mandat intensiv

ausgetauscht und untereinander die Ziele abgestimmt. Im Rahmen des Verfahrens

war eine offene und transparente Kommunikation ein zentraler Aspekt. Bedenken

von einzelnen Bauherrschaften wurden respektiert und besprochen, bis eine gute

Lösung für alle vorlag. Unser Beitrag war vor allem das Moderieren und

Strukturieren zwischen allen Beteiligten, auch mit den Behörden, dem Beurteilungsgremium

und den eingeladenen Planungsteams. Eine weitere Aufgabe war das verständliche

Festhalten und Formulieren der Rahmenbedingungen und Vorgaben für den

Studienauftrag.

Wie stark waren Ortsansässige und die Gemeinde in das

Verfahren involviert? Hatten sie die Möglichkeit, sich einzubringen?

Die kommunalen und die notwendigen kantonalen Behörden

waren von Beginn weg in die Verfahrensvorbereitung und in die Beurteilung der

Konzeptvorschläge stufengerecht und nach Relevanz eingebunden. Vertretungen der

Stadtbaukommission Sursee und der Kantonalen Denkmalpflege waren Teil des

Beurteilungsgremiums und konnten so den Prozess eng begleiten.

Nach der Jurierung empfahl das Preisgericht, die einzelnen

geplanten Gebäude sollten je einer Grundeigentümerschaft zuordenbar gemacht

werden. Ist das gelungen?

Die Zuordnung ist sehr gut gelungen. Dieser Aspekt war

bereits eine Vorgabe im Programm zum Studienauftrag und war für die

Bauherrschaften ein wichtiger Punkt, um unter anderem nicht zu grosse

Abhängigkeiten untereinander zu schaffen und um die Realisierung einzelner

Bauvorhaben nicht zu gefährden.

Wie viele Freiheiten haben nach aktuellem Projektstand die

individuellen Grundeigentümer bezüglich der Terminierung der Planung und

Realisierung ihrer Arealteile? Wo ist ein gemeinsames, gleichzeitiges Vorgehen

zwingend?

Grundsätzlich haben die einzelnen Bauherrschaften grosse

Freiheiten bezüglich Terminierung der Planung und Realisierung. Bautechnisch

ist auch fast alles möglich, jedoch immer unter einer Kosten-/Nutzenbetrachtung

zu prüfen. Eine gemeinsame Realisierung der Einstellhalle, der

Verkehrserschliessung und der Ver- und Entsorgung vereinfacht die Planung und

Ausführung, reduziert Schnittstellen und schafft das Potenzial für Synergien.

Aktuell ist angedacht, die Hochbauten ebenfalls gemeinsam zu realisieren.

Welches ist der aktuelle Stand der Planung? Kann man schon

abschätzen, wann mit den Bauarbeiten begonnen wird?

Noch in diesem Jahr erfolgt voraussichtlich die Eingabe des

Gestaltungsplans bei den Behörden. Im besten Fall ist eine Realisierung ab

Anfang 2027 denkbar.

(Interview: Manuel Pestalozzi)