Corona-Forschung: Abwasser als Datenquelle zur Früherkennung

Das Ansteigen und Abklingen der Coronavirus-Infektionen ist Dauerthema in den Medien. Durch die vielen asymptomatischen Verläufe ist es schwierig, die tatsächliche Zahl der Infizierten zu erheben. Daher setzen zahlreiche Länder auf Analysen des Abwassers.

Infektionsherde erkennen, bevor die Betroffenen die ersten Symptome bemerken: Das ist das Ziel der Abwasseranalysen, die weltweit im Fokus für die Früherkennung neuer Sars-Coronavirus-2-Herde stehen. Mit Hochdruck wird an Methoden und Logistik für diese Analysen gearbeitet. Das Prinzip ist einfach: Das Sars-Coronavirus-2 wird von Infizierten ausgeschieden, bevor sie selbst ihre Infektion bemerken; selbst dann, wenn sie ohne Symptome bleiben.

Durch archivierte Abwasserproben konnte man in Norditalien beispielsweise rückverfolgen, dass die ersten Covid-19-Viren bereits im Dezember kursierten. Also Wochen vor dem massenhaften, nicht mehr beherrschbaren Ausbruch, der lange die Schlagzeilen beherrschte.

Effizienter als Massentests

Abwasser-Monitoring hat sich schon bei anderen Fragestellungen bewährt, etwa der Entwicklung des Kokain-Konsums in verschiedenen Grossstädten. Auch hier lässt sich ein Anstieg im Abwasser nachweisen. Die Abwasseranalyse ist effizienter und liefert zeitnähere Ergebnisse als jeder Corona-Massentest. Bis ein Infizierter erkrankt, kann eine Woche vergehen, bis das Testergebnis vorliegt nochmals einige Tage. Ganz davon abgesehen, dass die Testkapazitäten nicht ausreichen, um letztere regelmässig durchzuführen.

Aus den Niederlanden kamen früh erste Meldungen über derartige Analysen. Schon im Februar berichteten niederländische Forscher, dass sie wenige Infizierte pro 100000 Personen anhand des Corona-Erbguts in einigen Kläranlagen detektiert hätten. Das niederländische Wasserforschungsinstitut KWR konnte an zwei Kläranlagen sogar das Virus nachweisen, bevor die ersten Fälle in den betroffenen Gemeinden bekannt wurden.

Quelle: André Künzelmann / UFZ

Covid-19-Analyse am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung: René Kallies arbeitet Abwasserproben auf.

Forschung mit Hochdruck

Weltweit forschen Institute mit Hochdruck an der schnellsten und massentauglichsten Methode. In der Schweiz hat sich die Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag) des Themas angenommen (siehe Baublatt-Ausgabe 10/2020), in Österreich die TU Wien und in Deutschland neben verschiedenen Universitäten auch ein Zusammenschluss unter der Federführung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung - UFZ in Leipzig. Europaweit gibt es einen regelmässigen Austausch, bei dem Analytik-Protokolle weitergegeben und Methoden diskutiert werden. Je früher man ein Frühwarnsystem hat umso besser. Das ist allen klar.

Suche nach Viren-Erbgut

Das Helmholtz-Zentrum arbeitet mit verschiedenen Forschungsinstituten und Universitäten an einem bundesweiten Ansatz. Ein Team von mehr als zwanzig Abwasserfachleuten, Mikrobiologen, Virologen und Modellierern des UFZ, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) und der TU Dresden arbeitet mit den Kläranlagenbetreibern der Städte Köln, Leipzig, Dresden, dem Wasserverband Eifel-Rur und weiteren Städten daran, aus repräsentativen Abwasserproben zeitnah auf den Infektionsgrad der Bevölkerung zu schliessen.

Quelle: André Künzelmann / UFZ

Der PCR-Test wird angesetzt und die benötigten Reagenzien werden pipettiert.

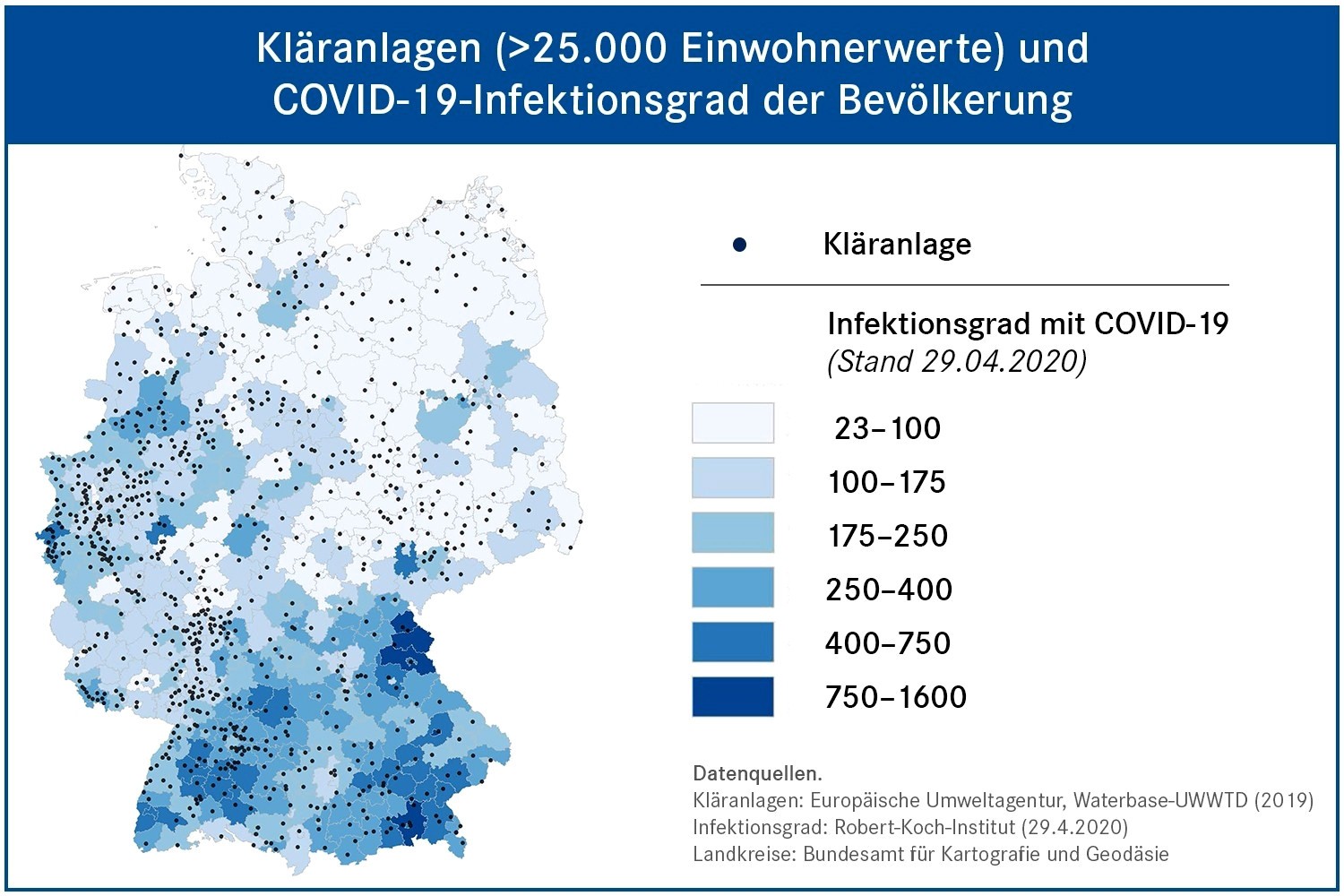

Rund 80 Prozent abdecken

Die Forschenden suchen dabei gezielt nach dem in Ribonukleinsäure gespeicherten genetischen Erbgut des Virus. Diese RNA ähnelt der menschlichen DNA, ist jedoch wesentlich labiler und daher schwieriger nachzuweisen. Nach intensivem Studium einer Karte mit Abwassernetzen und Kläranlagen haben sie ihr Ziel abgesteckt: «Proben aus rund 900 Kläranlagen würden genügen, um etwa 80 Prozent des gesamten Abwasserstroms erfassen und damit den Grossteil der Bevölkerung in Deutschland», so UFZ-Virologe René Kallies.

Das Ziel ist, ein System zu entwickeln, das es erlaubt, frühzeitig und eher kleinräumig auf einen Anstieg der Infektionen reagieren zu können, möglichst sogar, bevor die Infizierten erkranken. So könnte man ein bis zwei Wochen Zeit gewinnen. Bisher können die Gesundheitsämter erst aufgrund einer steigenden Zahl positiv getesteter Erkrankter Massnahmen verhängen. Sie hinken dem eigentlichen Infektionsgeschehen zwangsweise hinterher. Zudem wäre ein unschätzbarer Vorteil, dass auch Symptomfreie und Ungetestete automatisch mit erfasst würden.

Zahl der Neuinfektionen erkennen

Die Wissenschaftler orientieren sich an der Marke von fünfzig Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, die Bund und Länder als Grenzwert beschlossen haben. Wird sie erreicht, werden regional strengere Massnahmen verhängt.

«Unsere Ergebnisse stimmen uns optimistisch, dass wir in der Feinheit der Analyse sogar unter den Grenzwert kommen», sagt Kallies, der im Projekt für die Probenaufbereitung und PCR-Analytik verantwortlich ist. Allerdings räumt er ein: «Die Fallzahlen sind in Deutschland jetzt, wo unsere Analytik so weit wäre, sehr niedrig. Sie liegen bundesweit bei um die 500 bestätigte Fälle pro Tag. So erfreulich das ist – uns stellt es vor die Schwierigkeit, dass wir in unseren Proben auch nur sehr wenig RNA des Coronavirus finden können. Das macht es nicht leicht, die Analysen zu verfeinern.» Die Forscher arbeiten stets nahe der Untergrenze der Nachweisbarkeit.

Um die Wirksamkeit ihres Systems testen und verfeinern zu können, hat sich der Schwerpunkt der Wissenschaftler momentan auf die Analyse von Proben aus den Hotspots verschoben. Weg vom eigentlich angestrebten flächendeckenden Einsatz, der eigentlich das Ziel wäre. Die bundesweite Ausrichtung des Projekts lässt das zum Glück zu.

Quelle: André Künzelmann / UFZ

Die festen Bestandteile werden abgetrennt. Die Viren befinden sich in flüssigem Überstand.

Suche nach optimalem Zeitpunkt

Je nach Standort der Kläranlage muss individuell vorgegangen

werden. Schon der ideale Moment für die Entnahme der Probe ist für jede Anlage

anders. In kleineren Kommunen mit wenigen Tausend Einwohnern ist der Weg vom

Haushaltsanschluss zur Kläranlage kurz. In der Halbmillionenstadt Dresden

dauert es Stunden, bis das morgendliche Toilettenwasser das Kanalnetz

durchflossen hat. Hier helfen den Forschern Berechnungen und natürlich die

Erfahrungswerte der Anlagebetreiber, den morgendlichen Peak abzupassen.

Weiterer Knackpunkt: Die Zusammensetzung des Abwassers in einer Kläranlage schwankt stark. Heftiger Regen etwa verdünnt das Haushaltsabwasser im Kanal erheblich. Um dennoch Aussagen treffen zu können, behelfen sich die Forscher mit einem verbreiteten Darmbakteriophagen als Berechnungshilfe für den Grad der Verdünnung. «Aus dessen Konzentration lässt sich unter Umständen der Anteil der Corona-RNA zuordnen», erläutert der Virologe.

Quelle: zvg ufz

Karte der ARA in Deutschland.

Probebetrieb an zwanzig Anlagen

Bereits Mitte Mai konnten die Wissenschaftler an rund

zwanzig Anlagen den Probebetrieb mit täglicher Entnahme aufnehmen. Kallies

erklärt: «Meist arbeiten wir mit 24-Stunden-Mischproben. Diese sind für

Kläranlagen in Deutschland ohnehin gesetzlich vorgeschrieben. Kleinere Anlagen

können mehr auch nicht leisten.» Einige der grösseren Anlagen, die als

Pilotanlagen schon jetzt am Projekt mitarbeiten, können auch zeitbasierte

Probenentnahmen tätigen.

«Da wir uns aktuell auf Hotspots konzentrieren, um

ausreichend Virusmaterial zu finden, mit dem wir unsere Messmethoden optimieren

können, nehmen wir, was die betroffenen Kläranlagen haben. Und das sind häufig

24-Stunden Mischproben», so Kallies.

Sobald das System steht, geht es darum, zu skalieren. Da der

Monitoringansatz bundesweit eingesetzt werden soll, ist die logistische

Herausforderung gewaltig. Die Abläufe bei Probenentnahme, Aufbereitung und

Analytik müssen in einheitliche Protokolle gegossen werden. Die Analytik muss

massentauglich und daher weitestgehend automatisiert werden.

Die Ergebnisse müssen zeitnah den politischen

Entscheidern übermittelt werden. Dahinter steckt auch sehr viel Logistik – die

Proben müssen schiesslich auch zu den Laboren kommen und die Ergebnisse an die

geeigneten Stellen weitergeleitet werden.

Frühestens im Herbst einsetzbar

Im Moment gehen die Beteiligten davon aus, dass frühestens

im Herbst eine ausgereifte Methode verfügbar ist. Für eine flächendeckende

Umsetzung wird es einen politischen Entscheid und Gelder brauchen. Kallies ist

optimistisch, sie zu bekommen: «Ich habe schon mit einigen Landräten

gesprochen, die mir gesagt haben, ihnen sei eine Abwasseranalyse für 500 Euro

lieber als kurze Zeit später den ganzen Landkreis schliessen zu müssen, weil

die Warnung zu spät kam. Grossstädte können sich einen zweiten Lockdown kaum

noch leisten – da fallen die Kosten für die Analysen vergleichsweise wenig ins

Gewicht.»

Ende Juli kann Kallies dem Baublatt zum den Fortschritten

des Projekts bereits vermelden, dass die Methodik funktioniere und man nur noch

an Kleinigkeiten arbeite. Kallies weiter: «Was es nun braucht ist meiner

Meinung nach eine breite Basis an dezentralen Labors, die an den Analysen

beteiligt sind. Ideal wäre, wenn zudem die grösseren Kläranlagen die Proben

bereits selbst aufbereiten könnten, etwa durch Zentrifugieren, damit die Labore

zügig die weitere Analytik machen können. Dann kann man das Ganze schnell

hochfahren.»

Wenn Verfahren und Logistik erst einmal aufgesetzt sind, lassen sie sich auch bei einer möglichen nächsten Pandemie schnell wieder aktivieren – und helfen so, wertvolle Zeit zur Bekämpfung zu gewinnen.

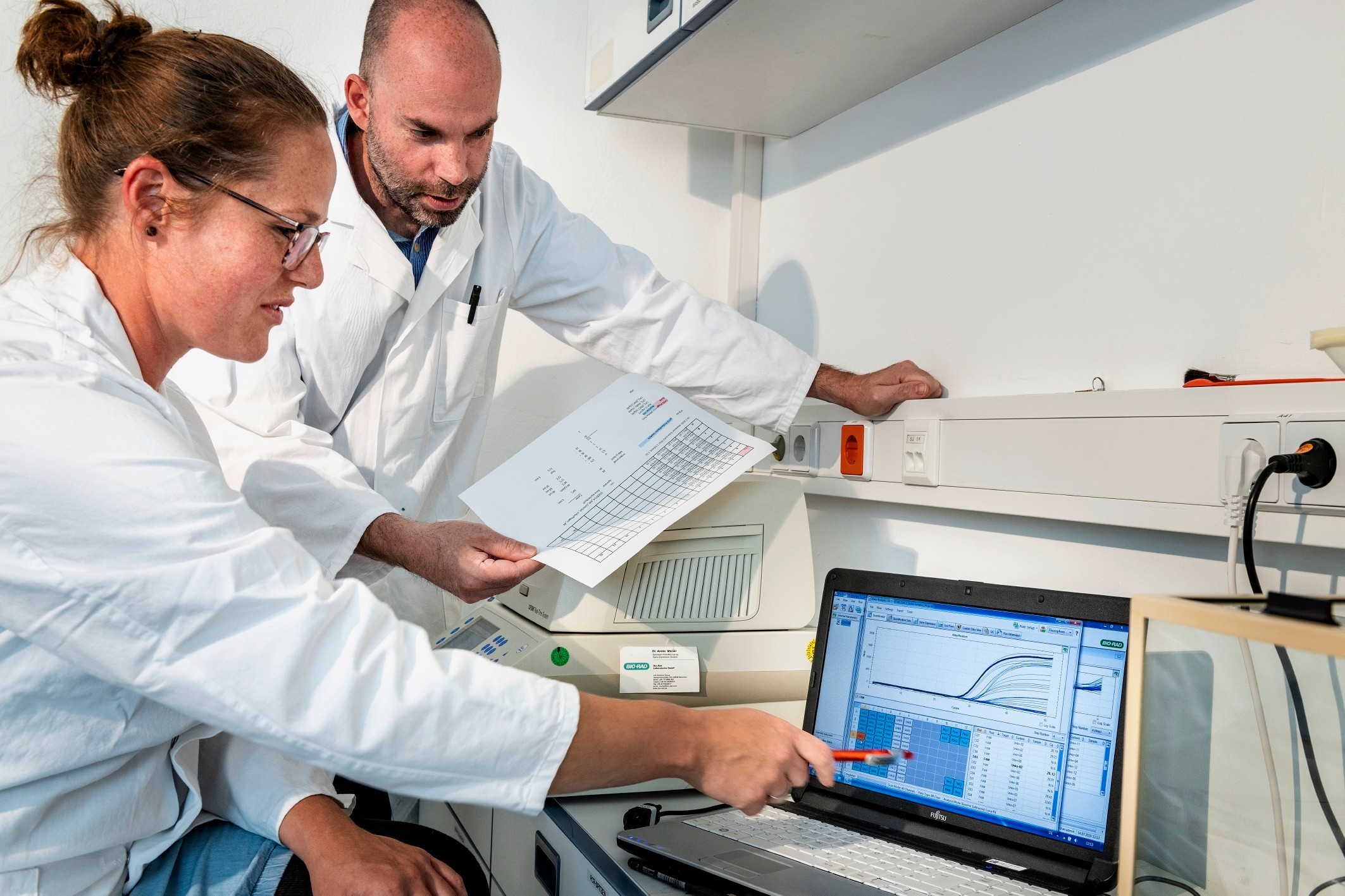

Quelle: André Künzelmann / UFZ

Virologe René Kallies wertet mit der Technikerin Anne Kuchenbuch die Tests aus.

Die Analysemethoden

Die Empfindlichkeit einiger Nachweisverfahren reicht für die

im Abwasser stark verdünnt vorhandenen Erbgut-Bestandteile der

SARS-CoV-2-Viren nicht aus. Das Corona-Erbgut erfassen die Wissenschaftler

daher mit der sogenannten PCR-Analysemethode (Polymerase-Kettenreaktion). Sie

vermehren im Reagenzgefäss die RNA des Virus (Ribonukleinsäure, ein Biomolekül

das bei bestimmten Virentypen Träger der Erbinformation ist), bis ihre

Konzentration messbar wird.

«Wir können daraus Aussagen über den aktuellen Stand der

Infektionen treffen. Wir leiten ihn auf Basis bekannter Infektionszahlen ab,

die beispielsweise aus Stichprobenstudien der Gesamtbevölkerung stammen», so

Hauke Harms, Leiter des Departments Umweltmikrobiologie am UFZ. Auch Daten aus

dem früh und besonders stark betroffenen Landkreis Heinsberg, befinden sich

darunter.

Suche nach idealer Aufbereitungsmethode

Offen ist bislang noch, welche Methode zur Aufbereitung der

Proben die leistungsfähigste ist. Harms beziffert: «Im Moment schaffen zwei

Leute gerade mal zehn Proben pro Tag.» Nun muss sich weisen, welches der beiden

parallel getesteten Verfahren besser geeignet ist. Bei der Säulenmethode

absorbiert eine Membran die RNA aus durchlaufendem Wasser. Bei der

Fällungsmethode wird sie durch Zentrifugation vom Wasser getrennt.

Eine dritte Methode wurde bereits ad acta gelegt, die

Gefriertrocknung. Sie hatte den Vorteil, dass die aufbereitete Probe wasserfrei

war. Die Aufbereitung dauerte jedoch deutlich zu lange. Allein das

Gefriertrocknen benötigte drei Tage. Zudem lieferten zu viele Proben keine

Ergebnisse, da vermutlich das Virus den Gefriervorgang nicht gut übersteht.

Das Ziel ist klar ein für Hochdurchsatzanalytik geeignetes Analyseprotokoll. (ava)