Die römische Wasserversorgung von Arles an Karbonaten ablesen

Anhand der Kalkablagerungen in den Aquädukten, Wasserrohren und Wasserbecken der Römer lässt sich die Geschichte der Wasserversorgung von Arles vor 1500 bis 2000 nachzeichnen: Sie war über Jahrhunderte an neue Anforderungen angepasst worden. Zu diesem Schluss kommt eine internationale Studie.

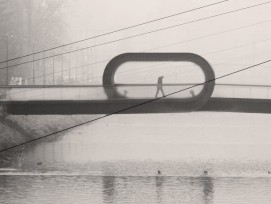

Quelle: Cees Passchier

Brücke des römischen Aquädukts in Arles,

Die Wasserversorgung des antiken römischen Arles vor rund 2000 Jahren war komplex und vielfältig: Mehrere Aquädukte, Becken und weitere Infrastrukturen waren über Jahrhunderte aufwendig gewartet, jeweils modernisiert und auch an gewandelte Bedürfnisse angepasst worden. Zu diesem Schluss kommt ein deutsch-österreichisch-britisches Forschungsteam, das die Geschichte der Aquäduktsystems der südfranzösischen Stadt im Rahmen einer Studie nachzeichnen konnte, in dem es die Kalkablagerungen – oder vielmehr Karbonate - aus Aquädukten, Becken und Bleirohren sowie aus den Konstantinsthermen analysierte.

«Diese Studie zeigt deutlich, wie ein römisches Aquädukt über mehrere Jahrhunderte hinweg funktionierte», erklärt Gül Sürmelihindi vom Institut für Geowissenschaften der Johannes Gutenberg Universität in Mainz (JGU), die die Studie durchgeführt hat. «Damit ist es eines der deutlichsten Beispiele für ein nachhaltiges Wassermanagementsystem der Antike.»

Im Gegensatz zu früheren Studien, die sich meist mit einem einzelnen Aquädukt befassten, ist mit der aktuellen Untersuchung die Wasserversorgung von Arles nun als Ganzes unter die Lupe genommen worden. Laut der Medienmitteilung des JGU hatte man zwar gewisse Zusammenhänge zwischen verschiedenen Elementen des städtischen Wasserversorgungssystems schon länger vermutet, die Studie konnte diese aber nun bestätigen und auch die lange Lebensdauer des römischen Aquädukts von Arles nachweisen.

Vom Massif des Alpilles in nach Arles

Vor etwas mehr als 2000 Jahren versorgte ein Aquädukt von der Südflanke des Massif des Alpilles her Arles mit Wasser. Beinahe hundert Jahre später errichtete man ein weiteres Aquädukt von der Nordseite derselben Hügel her, dessen Wasser mit dem des südlichen Gegenstücks in ein bestehendes Becken des ursprünglichen Aquädukts floss. Mit der Inbetriebnahme des nördlichen Aquädukts erhielt das südliche eine neue Funktion: Es wurde nun umgeleitet, sein Wasser trieb danach einen riesigen 16-räderigen Wassermühlenkomplex im nahegelegenen Barbegal an. Dies konnte allerdings schon einer früheren Studie, ebenfalls anhand von Karbonatanlaysen, bestätigt werden.

Quelle: Cees Passchier

Die römischen Bäder in Arles. Im Vordergrund sind Betonblöcke aus der kollabierten Decke zu sehen, in denen die Forschenden Karbonate aus einem älteren Aquädukt fanden.

Weiter fand das Team heraus, dass das Becken ursprünglich als Sammelbecken vor einer Aquädukt-Arkadenbrücke diente: Derartige Becken dienten dazu, dass sich Sand und andere Schwebstoffe absetzen konnten. Das nördliche Aquädukt wurde später improvisiert hinzugefügt. Dies erkannten die Archäologen daran, dass die architektonischen Überreste an einem höheren Punkt in das Becken münden. Ein weiteres Puzzleteil lieferten Deckenstücke der Konstantinsthermen: «In diesen eingestürzten Deckenfragmenten des nördlichen Aquädukts fanden wir ebenfalls Aquäduktkarbonate», erklärt Sürmelihindi. «Offenbar wurde das Aquädukt beim Bau der Thermen im frühen vierten Jahrhundert auf Befehl Kaiser Konstantins restauriert und die abgeplatzten Karbonate als Baumaterial für das Dach der Therme verwendet.» Somit konnten die Wissenschaftlerin und ihre Kollegen auch die Frage beantworten, von woher das Wasser ins Bad gekommen und bis wann die römische Wasserleitung in Betrieb gewesen ist. Letzteres zumindest bis zur Erbauung der Therme, da für ihren Bau das aus der Wasserleitung gewonnene Karbonat verwendet worden ist. Die Wasserleitung dürfte bis weit ins 5. Jahrhundert in Betrieb gewesen sein, bis zur Ankunft der einfallenden Franken und Burgunder.

Unklar war auch der Zweck der im 19. Jahrhundert entdeckten, grossen, römischen Bleirohre, die quer durch das Flussbett der Rhone verliefen: Nachdem man in ihnen nun auch Ablagerungen mit ähnlicher Isotopenzusammensetzung wie in den Aquädukten des Nord- und Südarms feststellte, lieferte dies die Bestätigung, dass ein umgekehrter Siphon des Aquädukts von Arles das gegenüberliegende Viertel Trinquetaille versorgt hatte.

Wenn das Aquädukt auch ein Karbonatarchiv ist

«Ohne

die Karbonatarchive des Aquädukts wäre es unmöglich, diese

Zusammenhänge zu rekonstruieren», sagt Cees Passchier, ebenfalls

Institut für Geowissenschaften ebenfalls von der JGU. Weil die

Ablagerungen jedoch stark mit Ton kontaminiert seien, können sie mit

herkömmlichen Datierungsmethoden zeitlich nicht eingeordnet werden.

«Stattdessen analysierten wir stabile Sauerstoff- und Kohlenstoffisotope

aus den Karbonaten und korrelierten die Isotopenprofile, um die

Zeitpunkte ihrer gleichzeitigen Ablagerung zu ermitteln», ergänzt

Sürmelihindi. «Dadurch konnten wir die gleichen Jahresschichten in den

Karbonaten identifizieren und so ihre relativen Ablagerungszeiträume und

damit den historischen Zeitpunkt der Umbauten und Veränderungen am

Wasserversorgungssystem von Arles bestimmen.» (mgt/mai)