Siedlung Promulins in Samedan: Wohnraum für Einheimische

Die Bürgergemeinde Samedan will Landreserven nutzen, um erschwingliche Wohnungen für Einheimische zu schaffen. Dies drängt sich vor dem Hintergrund der jüngeren wirtschaftlichen Entwicklungen im Oberengadin auf. Das Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb orientiert sich an bekannten Bautypologien und sieht Fassaden aus Hanfstein vor.

Quelle: Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten

In der Wiese zwischen der Siedlung und dem Inn ist ein Gemeinschaftsgarten vorgesehen.

Das Dorf Samedan befindet sich im bündnerischen Oberengadin an der nördlichen Talflanke. Pro Mulins ist ein Erweiterungsgebiet. Im Oberengadiner Romanisch (Putèr) heisst Pro Wiese, Mulins Mühlen. Die steile Gasse Mulins weist aus dem Ortskern den Weg: Sie führt nach Osten, hinab in die baumlose Talebene und endet auf dem Bahnhofsareal. Das Gebiet Promulins befindet sich jenseits des Gleisfelds und reicht bis zum linken Ufer des Inns. Es beginnt im Südosten mit der Betriebswerkstätte der Rhätischen Bahn und umfasst neben einer ausgedehnten Sportanlage, der «Promulins Arena», mehrere neuere Mehrfamilienhäuser und das im vergangenen Jahr fertiggestellte Alterszentrum Promulins. Zwei Unterführungen schaffen unter der Bahn hindurch Verbindungen mit dem Dorf.

Ortsbevölkerung mit Sorgen

Die neue Wohnsiedlung soll auf Wiesland entstehen, das dem Fluss entlang auf die «Promulins Arena» und die «Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner» folgt. Die Bürgergemeinde Samedan verfügt in Promulins über eine grössere Landreserve und möchte auf besagtem Grundstück einen «Beitrag gegen die aktuelle Entwicklung» leisten und bezahlbaren Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung schaffen.

Mit der «aktuellen Entwicklung» sind Trends gemeint, mit denen sich manche Berggemeinden in touristisch erschlossenen Gegenden auseinandersetzen müssen. Wirtschaftlich sind sie gut unterwegs: Es entstehen neue Arbeitsplätze. Dies führt zu einem erhöhten Wohnbedarf. Die fortschreitende Digitalisierung bietet zudem die Möglichkeit und Chance für das Arbeiten im Homeoffice – weshalb nicht in einem Fremdenverkehrsort wie Samedan? Die Bürgergemeinde stellt fest, dass diese Trends zu einer erhöhten Nachfrage nach Wohnraum für die einheimische Bevölkerung führen, wobei dieser zusätzlich verknappt werde durch das Zweitwohnungs- und das Raumplanungsgesetz. Die politischen Behörden kamen zum Schluss, es sei aktuell für Ortsansässige kaum mehr möglich, zahlbare Mietwohnungen in der Region Oberengadin zu finden. Dies führe zu einer Verdrängung des Wohnens in entferntere Orte mit unabsehbaren Konsequenzen für die dörflichen Gemeinschaften.

Quelle: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz

Die Aufnahme aus den 1950er-Jahren zeigt das Gebiet Pro Mulins zwischen der Bahnlinie und dem Fluss.

Die Bürgergemeinde lancierte 2023 einen Projektwettbewerb im selektiven Verfahren mit einer offenen Dossier-Selektion. Erwartet wurde eine gut durchmischbare, etappierbare Siedlung mit rund 60 Wohnungen, zwei Grosswohnungen, vier bis sechs zumietbaren Zimmern und einem Gemeinschaftsraum. Gewerbliche Räume im Sinne von Ateliers und Werkräumen konnten je nach Konzept in einem beschränkten Umfang vorgeschlagen werden. Was die Auftraggeberin anstrebte, waren «Wohnungen, die klassische Wohnqualitäten um innovative, zukunftsweisende Konzeptionen der aktuellen Wohnbaudiskussion erweitern und auf diese Weise eine starke, profilierte Identität versprechen.» Zur Verfügung stand ein Grundstück von 10 070 Quadratmetern. Aufmerksamkeit verdiente der Lärmschutz, da sich neben der Bahn auf der anderen Seite des Inns die Umfahrungsstrasse und die Piste des Regionalflughafens «Engadin Airport» befinden.

Anlehnung an bekannte Typologien

Aus 27 eingereichten Bewerbungen wurden zwölf Teams für die Teilnahme am Projektwettbewerb selektioniert. Alle reichten ein Projekt ein, das für die Beurteilung zugelassen wurde. Das Rennen machte schliesslich das Projekt «Palü» von Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten, Zürich, mit Ganz Landschaftsarchitekten, Zürich. Das Preisgericht beantragte es einstimmig zur Weiterbearbeitung.

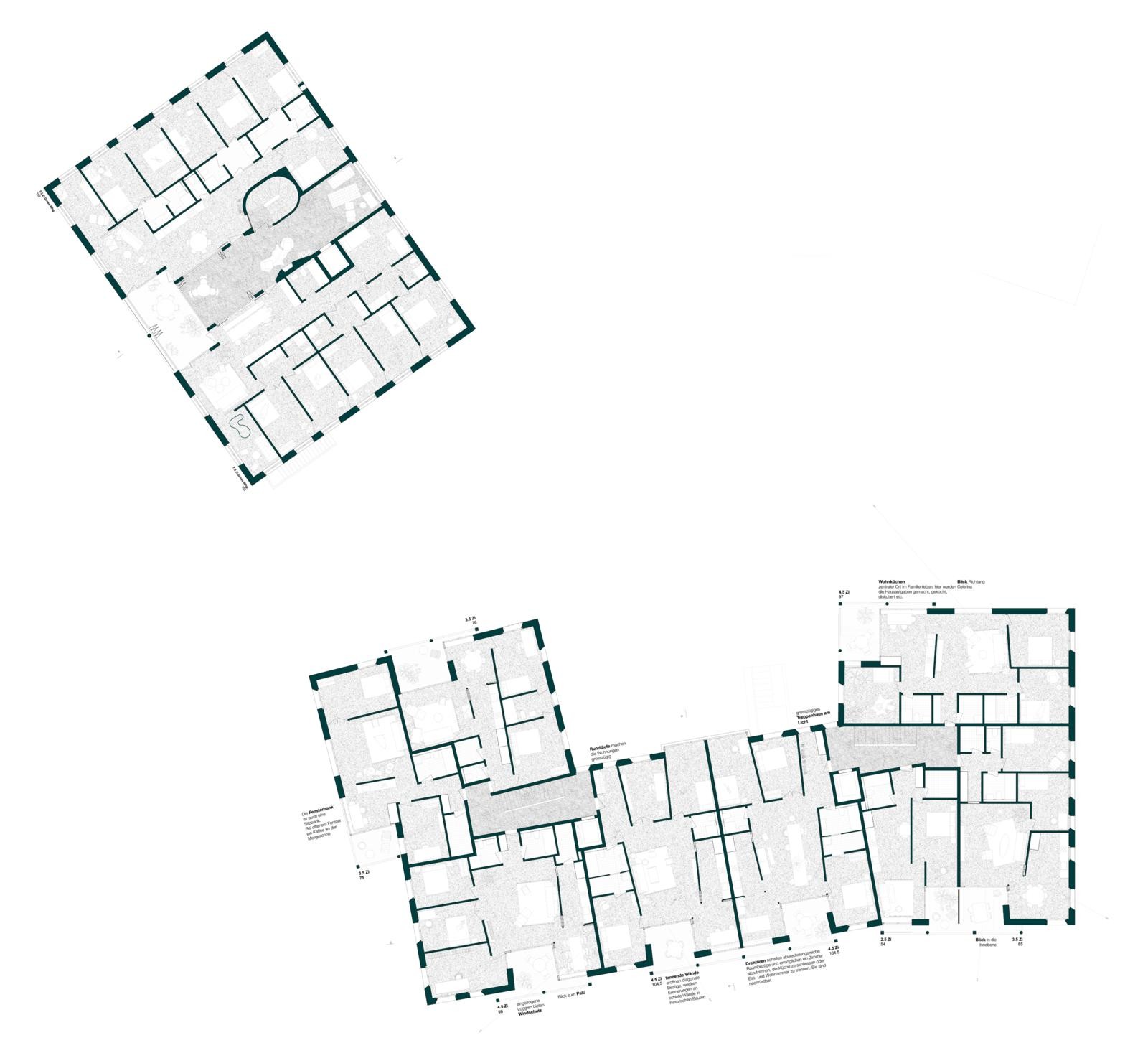

Der Name Palü leitet sich gemäss Wikipedia vom Lateinischen «Palus» (Sumpf) ab. Bei gutem Wetter ist ausserdem im Süden am Horizont der Piz Palü, ein 3900 Meter hoher Berggipfel, auszumachen. Das Entwurfsteam setzt den Namen in Bezug zur Landschaft am Standort und deren Offenheit. Ihr Projekt umfasst drei Neubauvolumen, die südlich der Zufahrtsstrasse angeordnet sind. Sie vereinen zwei Typologien, welche das Dorf prägen: das traditionelle Engadinerhaus und Hotelanlagen aus der Gründerzeit. Auf ein gedrungenes punktförmiges Haus mit drei Geschossen bei der Lehrwerkstätte (Engadinerhaus) folgen fast 90 Grad abgewinkelt hintereinander zwei grössere viergeschossige Flachdachbauten (Hotel). Sie zeichnen sich aus durch leichte Vorsprünge an den Enden auf der Strassenseite, die einen Eingangshof andeuten.

Zwischen den Häusern und der Strasse ist ein baumbestandener gemeinsamer Aussenraum vorgesehen. Ein Wegsystem erschliesst einen kleinen Siedungsplatz und drei separate Spielinseln. Auch der namenlose Bach nördlich der Erschliessungsstrasse wird in das landschaftsgestalterische Konzept miteinbezogen durch Baumpflanzungen und Sichtbezüge. Auf der strassenabgewandten Seite sieht das Aussenraumkonzept ein Fortbestehen der bisherigen Wiesenlandschaft vor. Etwas abgesetzt, in der östlichen Grundstücksecke, wird ein Gemeinschaftsgarten mit Sitzplatz vorgeschlagen. Sein unregelmässiger, gerundeter Umriss soll von einer Natursteinmauer eingefasst werden. Alle drei Häuser sind über eine unterirdische Einstellhalle miteinander verbunden. Ihre Einfahrt befindet sich an der bestehenden Zufahrt der Lehrwerkstätte.

Quelle: Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten

Die Eingangszonen der drei Neubauten erstrecken sich als zeitgemässe Interpretation des traditionellen Sulèr quer durch die Volumen.

Quelle: Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten

Das Siegerprojekt zieht den Bachraum auf der anderen Seite der Erschliessungsstrasse in die Aussenraumgestaltung mit ein.

Der Zutritt auf Strassenniveau erfolgt jeweils über eine eigenwillige Interpretation des Sulèr. Diese grosszügige, quer durchs Volumen verlaufende Korridorzone ist das Pendent des deutschen Söller. Bei traditionellen Engadinerhäusern wird sie von einer Toreinfahrt begrenzt, welche auch das Einfahren kleinerer Heuwagen ermöglicht. In der Neuinterpretation sind diese Korridore Treffpunkte mit direkten Zugängen zu den Wohnungen. Sie erstrecken sich quer durch die Volumen und sind von zwei Seiten belichtet. Im «Engadinerhaus» der Überbauung, in dem die Grosswohnungen untergebracht sind, gibt es in jedem Geschoss einen Sulèr zwischen zwei Wohnungen, bei den «Hotels» zweigen von dieser zentralen Halle seitlich die Zugänge zu den jeweils zwei Treppenhäusern ab. Die Erdgeschosse sind bei diesem Typ als Hochparterre ausgebildet, sie liegen also eine Stufenfolge höher. Die Lifte sind so angeordnet, dass auch diese halbgeschossige Höhendifferenz barrierefrei überwunden werden kann.

Von den vierspännig organisierten Obergeschossen der «Hotels» ist ein Grossteil der Wohnungen in mindestens zwei Himmelsrichtungen orientiert und verfügt über einen eingezogenen Aussenraum mit Weitblick. Die Grundtypologie der Wohnungen entwickelt sich aus einer Figur aus zentraler Wohnhalle, Küche und Loggia heraus, welche den Wohnbereich in zwei Teile zoniert. Über ein Drehtürsystem solle in den grösseren Wohnungen auch ein Teil als separates Zimmer genutzt werden können. Die Wände senkrecht zur Fassade werden zum Teil leicht schräg gestellt. «Die Räume beginnen hier sanft zu tanzen, schaffen diagonale Blickbezüge und rufen die Erinnerung an die selten perfekt senkrechten Gemäuer alter Engadinerhäuser wach», schreibt das Entwurfteam in seinem Bericht. Die gangfreien Wohnungen sollen trotz der knappen Fläche grosszügig wirken.

Quelle: Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten

Der Schnitt durch den fast vier Meter hohen «Sulèr» zeigt auch die Fassade des Hauses, das sich mehr an der traditionellen Architektur des Oberengadins orientiert.

Quelle: Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten

Schräg gestellte Wände sollen in den Wohnungen für eine «Dynamisierung» der Raumgefüge sorgen.

Brettsperrholz und Hanfstein

Die Neubauten sind in diesem Projekt über dem Boden als komplette Holzbauten geplant. Das Tragsystem besteht aus Brettsperrholz (CLT). CLT-Decken sind in den Wohnungen mit Durchlaufträgern vorgesehen. Zusammen mit CLT-Wänden schaffen sie ein robustes statisches Grundgerüst, in das sich nicht tragende Leichtbauwände einfügen lassen.

Die Aussenwände plante das Entwurfsteam als monolithische Hanfsteinwände mit Holzpfostensystem für die Befestigung der Fenster. Diese Konstruktion ermöglicht ein massives, kubisches Erscheinungsbild, welches die kleine Siedlung in ihr Umfeld einbetten sollte. Als natürlicher und nachwachsender Baustoff aus einem schnellwachsenden Material hat der Hanfstein nach Aussage des Entwurfsteams eine deutlich CO2-negative graue Energiebilanz. Das Gebäude entzieht das im Hanf aufgenommene CO2 der Atmosphäre und speichert es für die Lebensdauer des Gebäudes. Hanfstein ist hart, diffusionsoffen und leicht, gilt als einfach zu bearbeiten (zum Beispiel mit einer herkömmlicher Motorsäge) und ist einfach recycelbar. Der Hanfstein kann direkt mit einem Kalkputz verkleidet werden.

Quelle: Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten

Einige Trennwände sind beweglich und ermöglichen unterschiedliche Nutzungsszenarien.

Das Beurteilungsgremium erkannte im Projekt «Palü» ein aus den Besonderheiten des Ortes entwickeltes Konzept, das konsequent, mit einem hohen Gespür für die Chancen und Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen können, umgesetzt wurde. Das Projekt strahle trotz – oder vielleicht auch wegen – der nachweislichen Kompaktheit und ökonomischen Rationalität eine zeitgemässe Frische und Leichtigkeit aus.

Im Herbst 2024 leitete der Gemeindevorstand das Verfahren für den Quartierplan «Promulins» ein, welcher für die Realisierung erforderlich ist. Während der öffentlichen Auflage gingen keine Einsprachen ein. Somit konnte der Quartierplan «Promulins» im Frühling 2025 durch den Gemeindevorstand genehmigt werden. Die Überbauung mit bis zu 70 Mietwohnungen unterschiedlichster Grösse und für unterschiedliche Bedürfnisse ist damit einen Schritt weiter, resümierte der Gemeindevorstand in einer amtlichen Bekanntgabe.