Neubau Campus HES-SO, in Brig: Bau für höhere Ausbildung

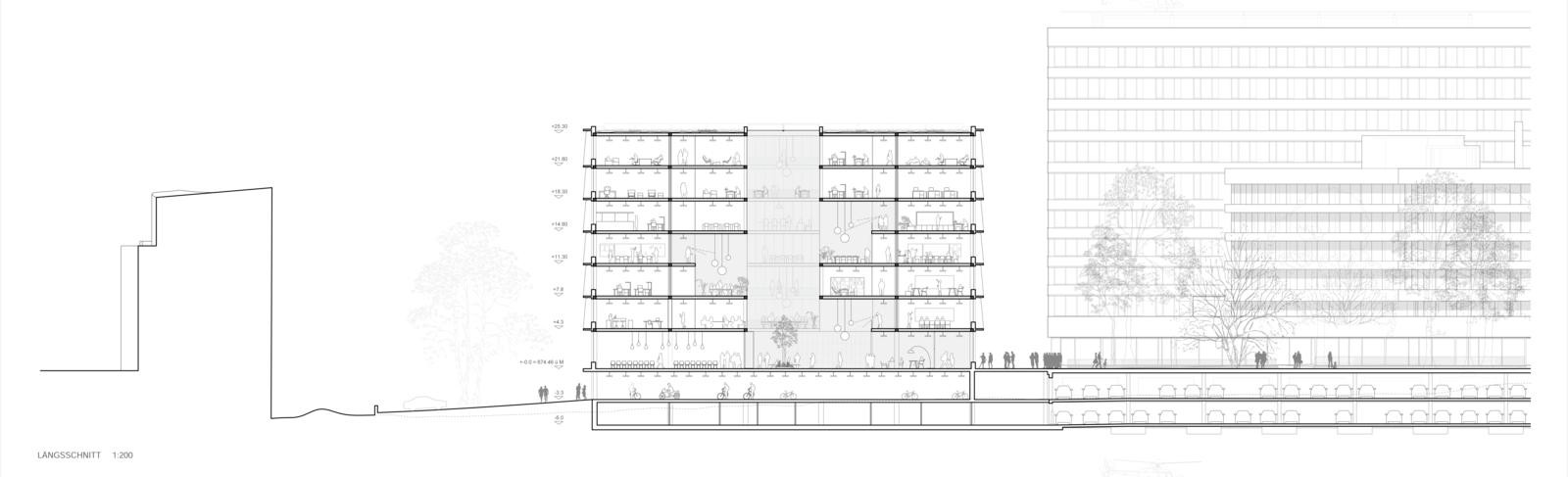

Die Fachhochschullandschaft im Kanton Wallis soll um einen neuen Standort in Brig wachsen. Im Projektwettbewerb machte ein Entwurf das Rennen, der die drei beteiligten Institutionen in einem kompakten Bauwerk unter ein Dach bringt. Architektonisches Highlight ist das zentrale Atrium.

Quelle: Aron Lorincz Ateliers

Ein neuer Bau an der alten Strasse von Brig nach Visp: Visualisierung des Siegerprojekts auf dem geplanten, neuen Campus in Brig-Glis. Im Hintergrund ist das Spitalzentrum Oberwallis zu erkennen.

Das Akronym HES-SO steht für Haute école spécialisée de Suisse occidentale, was sich auf Deutsch mit Westschweizer Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst übersetzen lässt. Das 1998 gegründete Bildungsimperium umfasst 28 Schulen in den Kantonen Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, Wallis, Waadt und Bern. Die knapp 2800 Studentinnen und Studenten der HES-SO Wallis verteilen sich heute auf insgesamt fünf Hochschulen: die Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst, die Hochschule für Wirtschaft, die Hochschule für Ingenieurwissenschaften, die Hochschule für Gesundheit sowie die Hochschule und Höhere Fachschule für Soziale Arbeit.

Die HES-SO Wallis hat sich nun, gemeinsam mit der Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis und dem Kanton, zum Ziel gesetzt, die Zahl der Studenten, die für ihr Studium das Wallis verlassen, stark zu reduzieren. Mit dem Neubau des Campus in Brig-Glis sollen sie einen attraktiven Ausbildungsort mit zeitgemäss ausgestatteten Infrastrukturen im Oberwallis erhalten. Der Campus Brig-Glis soll dem bestehenden Ausbildungsangebot des FH-Bachelors in Pflege ein neues Zuhause bieten. Dieses soll es sich mit den Ingenieurwissenschaften (Life Technologies, Informatik und Kommunikationssysteme, Industriesysteme) sowie der Betriebswirtschaftslehre teilen.

Verschiedene Nutzungen in Spitalnähe

Mit an Bord bei diesem Projekt sind neben der HES-SO die bereits genannten Bildungseinrichtungen Pädagogische Hochschule Valais-Wallis PH-VS mit ihrem steigenden Raumbedürfnis sowie die Höhere Fachschule (HF) Gesundheit des Kantons. In einem offenen, einstufigen Projektwettbewerb suchten Teams aus Architektur- und Bauingenieurbüros nach Lösungen für ein leistungsfähiges, wirtschaftlich effizientes und nachhaltiges Bildungs- und Forschungszentrum, in dem alle drei Institutionen unterkommen. Die Innovation als zentrales Anliegen der Institutionen sollte dabei im Vordergrund stehen.

Als Bauplatz dienen bisher unbebaute Parzellen im Quartier Sandmatte im Ortsteil Glis. Sie gehören der Stadtgemeinde Brig-Glis und werden dem Kanton Wallis zur Verfügung gestellt. Das nach Westen sanft abfallende Gelände befindet sich im Talboden. Es liegt westlich des Stadtzentrums, nahe des linken Rhoneufers, direkt unterhalb der Einmündung der Saltina. Im Süden grenzt es an die Überlandstrasse, welche das Rhonetal hinabführt. Weiter westlich befinden sich Einrichtungen der öffentlichen Hand: Polizeiposten, die Feuerwache, der Werkhof und das Bauamt der Stadt. Direkter Nachbar im Nordosten ist das Spitalzentrum Oberwallis. Dessen Bausubstanz aus den 1970er-Jahren wird derzeit saniert und ausgebaut. Zwischen ihm und dem künftigen Bildungsbau besteht ein Synergiepotenzial, das man nutzen möchte.

Quelle: Wulf Architekten GmbH

Die Schule grenzt an einen ausgedehnten Freiraum über der neuen Einstellhalle. Diese wiederum wird mit dem Spital geteilt.

Quelle: Wulf Architekten GmbH

Die Umgebung der geplanten neuen Hochschule wird geprägt durch diverse Infrastrukturbauten der öffentlichen Hand.

Kompakter Geschoss-Stapel

Die Wettbewerbsteams waren mit einer geplanten Hauptnutzfläche von rund 8830 Quadratmetern konfrontiert. Ihre Projekte hatten einen Campus mit Platz für 270 bis 330 Vollzeit-Studenten sowie 50 bis 80 Dozenten und Forscher zu schaffen. Zum vorgegebenen Raumprogramm gehörten Unterrichts-, Fach-, Labor- und Büroräume sowie von allen Institutionen geteilte Hörsäle, eine Aula, eine Mediathek und eine Cafeteria / Mensa. Die Projekte hatten die Vielfalt der verwobenen Innennutzungen erlebbar zu machen.

Insgesamt 22 Wettbewerbsbeiträge wurden fristgerecht eingereicht und zur Beurteilung zugelassen. Am Ende des Verfahrens kamen sechs Projekte in die Preisränge. Das Beurteilungsgremium beschloss einstimmig, das Projekt «Campus3» vom Team Wulf Architekten GmbH mit Sitz in Stuttgart, Zweigstelle Basel, und w-hp Ingenieure AG, Basel, zur Weiterbearbeitung und Ausführung zu empfehlen. Die Jury erkannte im Projekt ein «grosses Potenzial für eine der heutigen Zeit angemessene Hochschule».

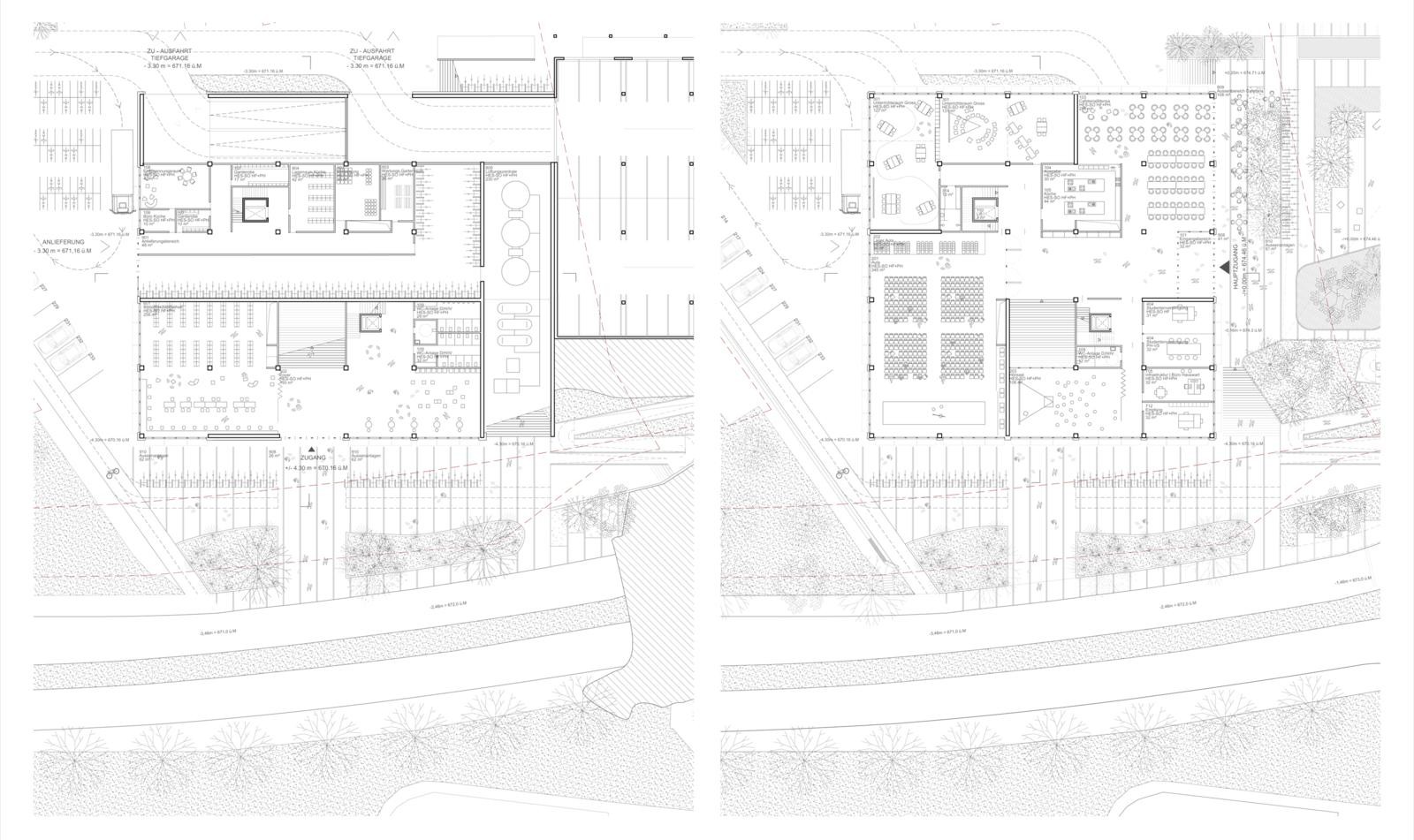

Neue Parkanlage über Tiefgarage

«Campus3» besteht aus einem freistehenden kubischen Volumen mit einem quadratischen Grundriss von 40 auf 40 Metern. Der kompakte, aber transparente Baukörper mit acht überirdischen Geschossen ist 30 Meter hoch und wirkt wie ein Würfel. Er steht in der Südwestecke des Grundstücks, wenige Meter hinter den Alleebäumen, welche den nördlichen Rand der Überlandstrasse begleiten. Seine Ausrichtung nach Südwesten entspricht jener des ausgedehnten Sockels des Spitalzentrums. Mit diesem teilt sich der Schulbau eine neue unterirdische Einstellhalle am Verkehrskreisel. Die Planung für diese zweigeschossige Anlage war schon vor dem Wettbewerb abgeschlossen. Über ihr wird die «Spitalterrasse», eine Parkanlage mit Bäumen, entstehen. Sie bildet die Vorzone für den Haupteingang der Hochschule, der nach Nordosten, in Richtung des Stadtzentrums, orientiert ist und für den Fussverkehr auch den Zugang zum Spitalzentrum erlaubt. Eine Ebene tiefer befindet sich ein weiterer repräsentativer Eingang, der nach Südwesten, also zur Überlandstrasse, orientiert ist. Eine breite Freitreppe führt von hier hinauf ins grosse Foyer im Zentrum des Gebäudes.

Über dem Foyer öffnet sich ein gedecktes Atrium, das bis zu den Oberlichtern im Dach reicht. Diese monumentale Öffnung ist als Raumskulptur modelliert. Diese steht in einem markanten Gegensatz zum strengen, horizontal gegliederten Äusseren des «Würfels». Neben dem durchgängigen «Lichtbrunnen» umfasst sie drei zweigeschossige Loggien. Beide sind auf verschiedenen Seiten angeordnet und geschossweise zurückgetreppt.

Quelle: Aron Lorincz Ateliers

Ein Blick ins visualisierte Innere: Das zentrale Atrium versorgt das Zentrum des würfelartigen Baus mit Tageslicht. Die Deckenuntersichten machen die Hybridbauweise mit Brettstapel-Elementen sichtbar.

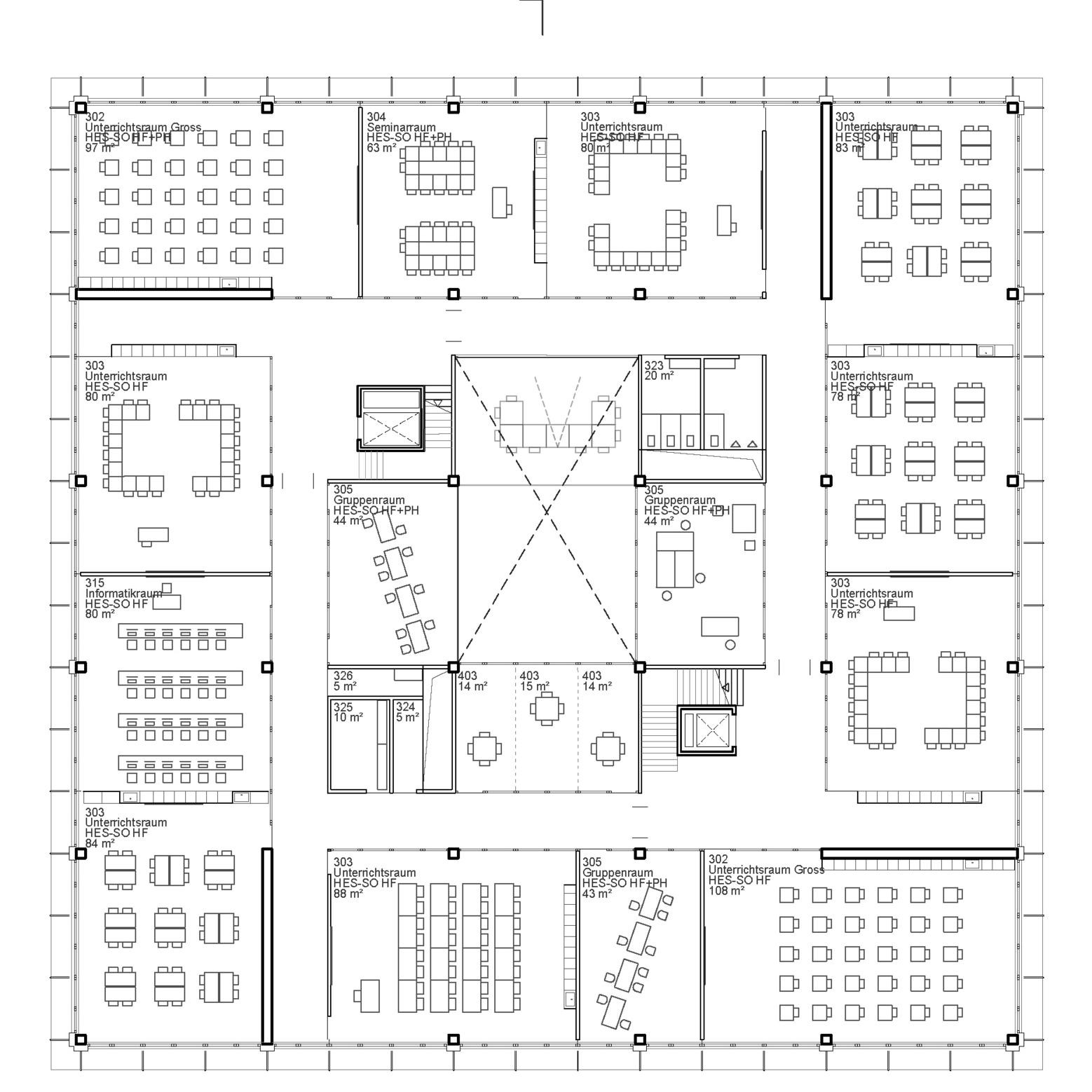

Windmühlenartige Anordnungen

Daneben gibt es beidseits des Atriums verglaste Gemeinschaftsräume, welche das Tageslicht in die Tiefe der Geschosse dringen lassen. Die innere Erschliessung erfolgt über zwei etwas knapp bemessene Treppenanlagen an gegenüberliegenden Eckpunkten dieses inneren Luftraums, die sich um Aufzugsschächte winden. Statisch sind sie nicht als Treppenkerne wirksam und offen zu den windmühlenartig angelegten vier Korridoren, die in allen Geschossen an einem Ende an der Fassade enden. Die oft durch Erschliessungskerne geleistete Aussteifung delegiert dieses Projekt an Wandscheiben. Letztere sind zwischen dem Korridorring um die Raumzone am Atrium und der Fassade ebenfalls windmühlenartig angeordnet.

An den Haupteingang im Erdgeschoss, das heisst auf Spitalterrassen-Niveau, schliessen Gastro- und Gemeinschaftsnutzungen sowie ein Hörsaal direkt an. Im ersten Untergeschoss ist die Bibliothek eingeplant. Vom Erdgeschoss bis in das fünfte Obergeschoss erstrecken sich die Unterrichtsräume der drei Institutionen entlang den Fassaden. Wie die Gemeinschaftsräume am Atrium sind auch sie zu den Korridoren weitgehend verglast. Der im Programm enthaltene Forschungsbereich befindet sich im vierten Obergeschoss, die Verwaltungszone liegt ganz oben im Gebäude. Die Fassade ist ab dem ersten Obergeschoss etagenweise mit umlaufenden Metallgesimsen auf Deckenhöhe versehen.

Quelle: Wulf Architekten GmbH

Vom Eingang bei der Überlandstrasse führt eine Freitreppe ins Foyer im darüberliegenden Erdgeschoss an der Terrasse empor.

Holz-Hybridbau als «Schichttorte»

Sie sind im Entwurf nicht explizit als Balkone dargestellt, das Entwurfsteam schreibt allerdings im Kommentar, dass diese Raumschicht variabel bespielt werden könne und eine hohe Nutzungsflexibilität verspreche. Im Ausdruck stellt die Fassade das Gebäude als gleichmässige «Schichttorte» dar, bei der zwischen den einzelnen Geschossen nicht differenziert wird; ungeachtet der Nutzung besitzen sie dieselbe, umlaufende Fensteranordnung sowie niedrige Brüstungen, die mit karbonisierten vertikalen Holzlatten verkleidet sind.

Das Tragwerk von «Campus3» ist als Holz-Hybrid-Struktur konzipiert, als Beton-Skelettbau mit Holzfüllungen. Das System folgt ganz rational und ökonomischeinem regelmässigen und über alle Geschosse durchgängigen geometrischen Grundprinzip: Die Stützen sind im quadratischen Raster mit 8,1 Metern Abstand positioniert. In beiden Richtungen werden vorfabrizierte Betonträger zwischen den Stützen reversibel eingehängt. Brettstapelelemente werden auf den Trägern (UK-bündig) aufgelegt. Die Brettstapel sollen leimfrei sein. Sie werden eine dünne Stahlbetonschicht tragen, die auf der Baustelle ohne Schalung eingegossen wird, ohne dass eine Schalung oder Rüstung notwendig ist. Über Kerven, parallel verlaufende Rillen in den Brettstapeln, wirken Holz und Beton statisch zusammen. Das Holz der Deckenuntersichten soll sichtbar bleiben und dadurch das Konstruktionssystem lesbar machen. Für sämtliche Betonbauteile empfiehlt das Entwurfsteam RC-Beton mit CO2-reduziertem Zement.

So wenig Technik wie möglich

Der Einsatz von Technik wurde bei diesem Projekt auf das Nötige beschränkt. Möglich machen dies die gute Tageslichtausbeute, eine natürliche Belüftung mit Querlüftung und Nachtauskühlung, die maximale Nutzung passiver thermischer Speichermassen sowie der aussenliegende Sonnenschutz in Form von Rollos unter den Gesimsen. Eine maschinelle Belüftung ist nur vereinzelt bei bestimmten Räumen vorgesehen.

Quelle: Wulf Architekten GmbH

Die Unterrichtsräume sind an den Fassaden aufgereiht, Gruppenräume grenzen ans Atrium.

Nachgefragt ... bei Rita Wagner

Quelle: DIB

Rita Wagner ist stellvertretende Kantonsarchitektin des Kantons Wallis in der Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe (DIB). Sie hatte den Vorsitz im Wettbewerbsverfahren inne.

Wie viel Wallis steckt im Siegerprojekt?

Das ist schwierig zu sagen. Die Lösung ist pragmatisch, und

die Situation spielt perfekt mit dem Bestand. Das ergibt ein passendes Ganzes

und viel Grünraum.

Das Siegerprojekt wirkt sehr rational und ökonomisch. Hat es

das Potenzial, als Leuchtturm für weitere Bauvorhaben des Kantons zu dienen?

Der Kanton schreibt für seine Projekte immer Wettbewerbe

aus. Die Resultate hängen natürlich von Programm und Situation ab. Dass dabei

jeweils eher kompakte, nachhaltige und ökonomische Lösungen gesucht werden, ist

in der heutigen Zeit selbstverständlich. Wir haben seitens des Kantons eine

Vorbildfunktion!

Welche Hoffnungen weckt das Projekt für die

Weiterentwicklung des Briger Quartiers Sandmatte? Kann die Präsenz der

Hochschule weitere Bauvorhaben auslösen oder voranbringen?

Brig hat bereits die Fernfachhochschule im Rhonesandquartier

sowie das Kollegium Spiritus Sanktus auf dem «Bildungshügel». Mit dem Bau des

Campus sind die Nutzungen für die Hochschulen vorerst abgedeckt.

Ein erkannter Schwachpunkt des Siegerprojekts sind die etwas

knapp bemessenen Treppenaufgänge in den Ecken des Atriums. Auch die

Toilettenanlagen, ebenfalls am Atrium angeordnet, wirken etwas klein. Darf man

hier noch auf Optimierungen hoffen?

Aber sicher – die Empfehlungen der Jury wurden formuliert

und das Architektenteam hat die Forderungen bereits umgesetzt.

Welches ist der aktuelle Stand des Bauvorhabens? Wann darf

man mit dem Spatenstich rechnen?

Die Planer erarbeiten jetzt das Vorprojekt. Nächsten

Frühling soll der Grosse Rat dann über das Bauprojekt befinden. Der Spatenstich

wird dann im Frühling 2027 erfolgen.

(Interview: Manuel Pestalozzi)