Ziegel für Vindonissa: «Einer der ältesten Industriekomplexe der Schweiz»

In seinem Buch «Ziegel für Vindonissa» gibt Simon Jeanloz einen vertieften Einblick in die Funktionsweise und Organisation, der in der Nähe von Vindonissa gelegenen tonverarbeitenden Betriebe, der alten Römer.

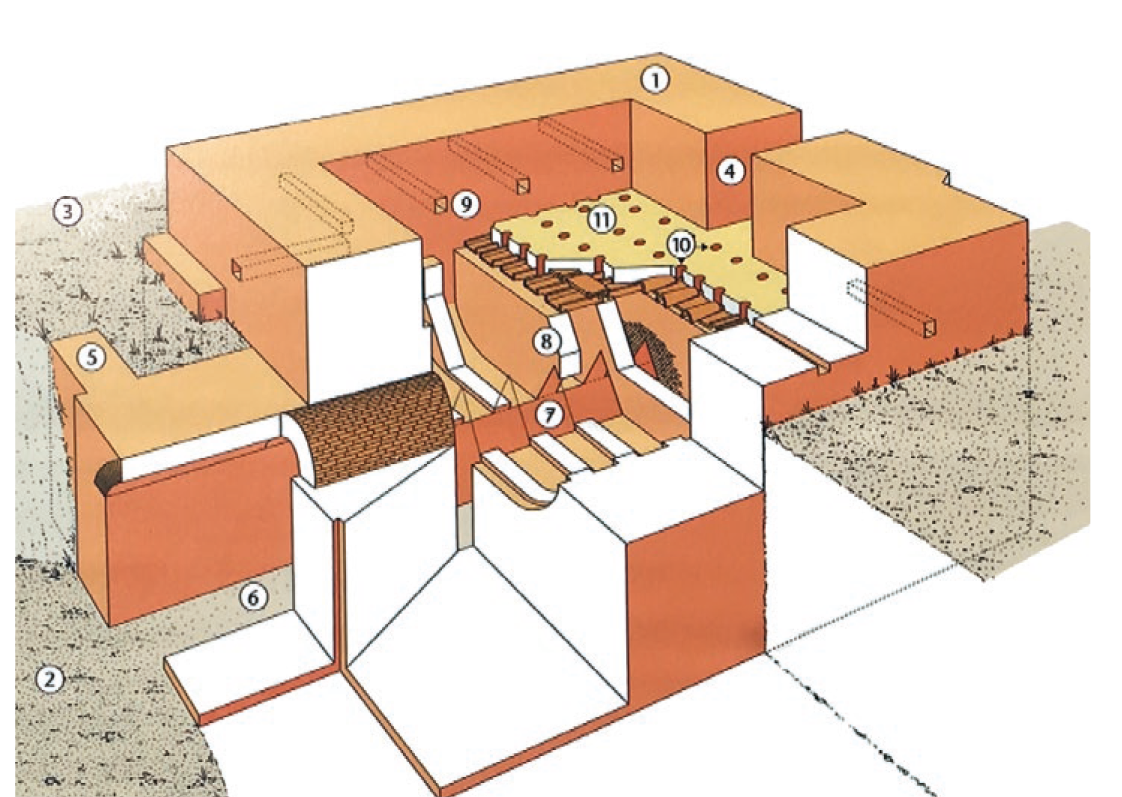

Quelle: Illustration: Misha Baldachin, © Kantonsarchäologie, Kanton Aargau

Diese Illustration vermittelt einen Eindruck vom Platzbedarf und den verschiedenen Produktionsschritten bei der Ziegelherstellung.

Ziegel hatten in römischer Zeit grosse Bedeutung, denn sie ermöglichten den Bau komplexer Kuppel- und Bogenkonstruktionen. Sie tauchten zur Zeit Augustus (31 v. Chr. bis 14 n. Chr.) nördlich der Alpen erstmals mit der Stationierung des römischen Militärs auf. Die Legionen ersetzten hölzerne Konstruktionen laufend durch Steinbauten. Die Dächer wurden mit Ziegeln gedeckt, mittels Ziegeln wurden Massivbauten erstellt. Der Bedarf an Ziegeln stieg beständig an. Damit wurden sie zu einem gefragten Gebrauchsgut, wozu man hochspezialisierter Ziegeleien errichten musste, wie in der Einleitung zum vorliegenden Buch, «Ziegel für Vindonissa», zu lesen ist.

Die Untersuchung zeigt die Funktionsweise und Organisation der in der Nähe von Vindonissa gelegenen tonverarbeitenden Betriebe auf. Dazu hat Simon Jeanloz im Rahmen seiner Masterarbeit die Befunde und Funde in den von der 21. Legion (etwa 45 – 70 n. Chr.) und der 11. Legion (etwa 71 – 101 n. Chr.) betriebenen Ziegeleien in Hunzenschwil-Rupperswil AG ausgewertet.

Ton, Wasser, Wälder

Die römischen Legionsziegeleien lagen rund 14 Kilometer südwestlich vom heutigen Vindonissa (siehe Kasten), im Grenzbereich der Aargauer Gemeinden Hunzenschwil und Rupperswil. Das nach Norden hin leicht abfallende Gelände wird heute von der Autobahn A1 und der Aaretal-strasse geschnitten. Das untersuchte Areal umfasst mindestens sechs Hektar.

Jeanloz nennt die Gründe für die Standortwahl der Römer: Das oberflächennahe Tonvorkommen dürfte der Hauptgrund gewesen sein, weshalb die 21. und die 11. Legion hier um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. Ziegel herstellten. Ein wichtiger Standortfaktor war auch der Zugang zu Frischwasser, das für die Tonaufbereitung benötigt wird (der Chrümblisbach liegt in unmittelbarer Nähe).

Grosse Holzmengen bildeten eine weitere unabdingbare Ressource. Jeanloz geht deshalb davon aus, dass es damals in der näheren Umgebung ausgedehnte Wälder gegeben haben muss. Er hat aus-gerechnet, dass die Römer für den Betrieb der Ziegeleien und die Herstellung der Ziegel Waldflächen von über 20 Hektaren gerodet haben mussten.

Ziegelproduktion

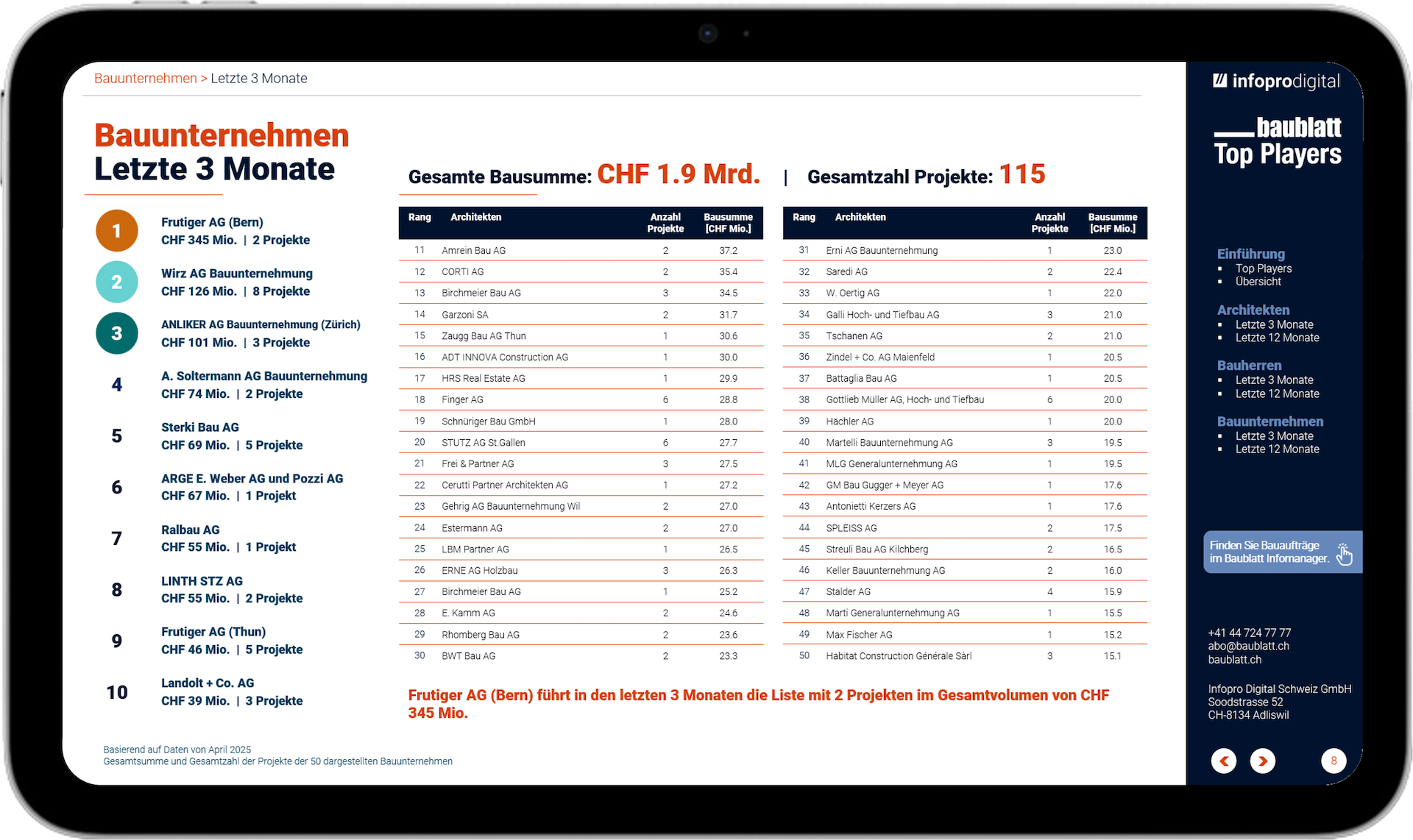

Dank Grabungen konnte man die wichtigsten technischen Einrichtungen eines römischen Ziegeleibetriebs erfassen. In seinem Buch stellt der Autor Ziegeleien und Arbeitsweisen im Detail vor. Von der Rohstoffbeschaffung bis zum fertigen Ziegel dauerte es mehrere Monate. Die Ziegelherstellung war körperliche Schwerstarbeit und umfasste mehrere Arbeitsschritte. Zur Ziegelproduktion mussten die Soldaten zuerst den Ton stechen, die Rohlinge streichen sowie kontrolliert trocknen.

Als kostengünstigstes Baumaterial wurden die Ziegel aufgrund ihrer einheitlichen Grösse wohl mit Holzformen hergestellt. Der Ziegelbrand dauerte mehrere Tage und dafür benötigte man grosse Mengen an Brennholz. Dieses musste zuvor geschlagen, herangeschafft und getrocknet werden. Dazu kam der Transport der schweren Endprodukte, der je nach Verbraucher über weite Strecken erfolgte.

Die bislang fünf in Hunzenschwil entdeckten Brennöfen entsprechen weitgehend den standardisierten römischen Ofenanlagen. Sie zeichnen sich alle durch einen rechteckigen Grundriss und eine in den Boden eingetiefte Heizkammer aus. Die Öfen verfügen über eine Bedienungsgrube und einen Schürkanal, der aus der lokal vorherrschenden Windrichtung (von Südwesten) abgedreht ist. Als Baumaterial wurden hauptsächlich das Ausschussmaterial der örtlichen Ziegelproduktion und vereinzelt auch Kalksteine benutzt.

Quelle: Gesellschaft für Vindonissa

Die fünf in Hunzenschwil entdeckten Brennöfen entsprechen weitgehend den standardisierten römischen Ofenanlagen.

Breite Produktionspalette

Produziert wurden nicht nur Dachziegel, Jeanlos zeigt die ganze breite Palette an Formen auf: Verschiedene Ziegeltypen geben Ausschluss über die Herstellung von Leistenziegeln, Hohlziegeln und Firstziegeln, Rund- und Halbrundziegeln für gemauerte Säulen, Plattenziegeln verschiedener Grösse für hypokaustierte Böden, viereckige und runde Platten, Keilziegeln für Einfeuerungskanäle, Spezialziegeln für beheizte Hohlgewölbe und Wandverkleidungsziegeln mit Kammstrichoberfläche. Der Autor betont jedoch, dass der Produktionsschwerpunkt bei beiden Legionen auf den Dachziegeln lag.

Ebenso zeigen Funde auf die Herstellung von scheibengedrehter Koch- und Gebrauchskeramik: Legionsware, die primär beim römischen Militär in Gebrauch war und in zivilen Kontexten kaum vertreten war, wie Jeanloz schreibt. Dies umfasste Kochtöpfe für die Zubereitung von Puls, Teller und Platten für die Fladenherstellung, Krüge zum Wasserholen und grosse Schüsseln als Mehrzweckgefässe.

Spezialisierte Arbeitsteilung

Der Autor erklärt in seinem Buch, weshalb die Massenproduktion von Ziegelwaren an einem der «ältester Industriekomplexe der Schweiz» neben Standortfaktoren, Material auch eine spezialisierte Arbeitsteilung und eine entsprechende Menge an qualifiziertem Personal voraussetzte. Laut Quellen gab es einfache Ziegeleiarbeiter und Spezialisten. Geleitet wurde die Ziegelei von den Präfekten. Das Kommando über die einzelnen Werkstätten hatten wahrscheinlich Centurionen inne, denen wiederum Leiter der Ziegelöfen unterstanden. Daneben gab es Soldaten, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt waren.

Die Forschung nimmt an, dass in den Militärziegeleien mehrheitlich Armeeangehörige zum Einsatz kamen. Der Autor spricht von Truppenabteilungen, die neben dem Kriegsdienst auch für verschiedene bauliche Tätigkeiten, wie etwa für den Strassenbau oder für Zimmermannsarbeiten, abkommandiert wurden.

Vindonissa

Vindonissa war der Name eines Legionslagers der Römer auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Windisch im Kanton Aargau. Im einzigen römischen Legionslager auf dem Gebiet der heutigen Schweiz leisteten rund sechstausend Legionäre ihren Einsatz für den Kaiser in Rom.

An elf originalen Schauplätzen kann Vindonissa heute interaktiv erlebt und besichtigt werden. Es gibt ein Amphi-theater sowie das Nord- und Westtor zu besichtigen – neben Mannschaftsunterkünften, einer Offiziersküche und einem grossen Abwasserkanal. Nicht zu vergessen das Museum in Brugg. Dieses präsentiert Geschichte und Geschichten aus dem einzigen römischen Legions- lager der Schweiz. Eine Ausstellung zeigt die bedeutendsten Funde und Erkenntnisse aus mehr als hundert Jahren Ausgrabungen in Vindonissa. (mtg.)

Simon Jeanloz: Ziegel für Vindonissa: Die römischen Legionsziegeleien von Hunzenschwil-Rupperswil – GPV XXVII. Hrsg. von der Gesellschaft pro Vindonissa. Deutsch, mit englischer, französischer und italienischer Zusammenfassung. A4, 160 Seiten, Hardback. Basel; Frankfurt a. M., 2022. ISBN 978-3-906897-73-8. 35 Franken.

Gratis zu beziehen als PDF über edoc.unibas.ch