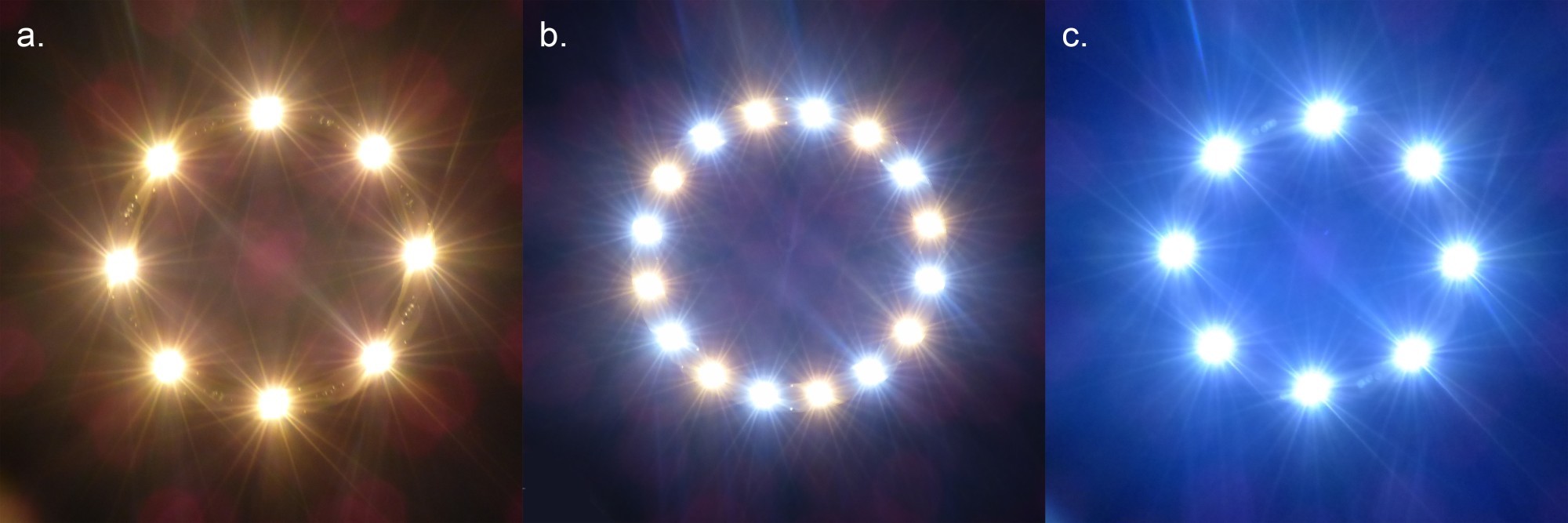

Strassenbeleuchtung: Weisses, stressfreies Licht

Strassenbeleuchtungen sorgen im öffentlichen Raum bei Dunkelheit für Sicherheit und Orientierung. Und sie wirken sich auf die Tierwelt aus, aber auch auf den Menschen. Dabei ist ihr Einfluss je nach Farbtemperatur – ob warm, weiss oder kaltweiss –unterschiedlich. Allerdings: Was als angenehm erscheint, wirkt sich nicht unbedingt auch so auf den Körper aus. Dies zeigt eine aktuelle Studie der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL).

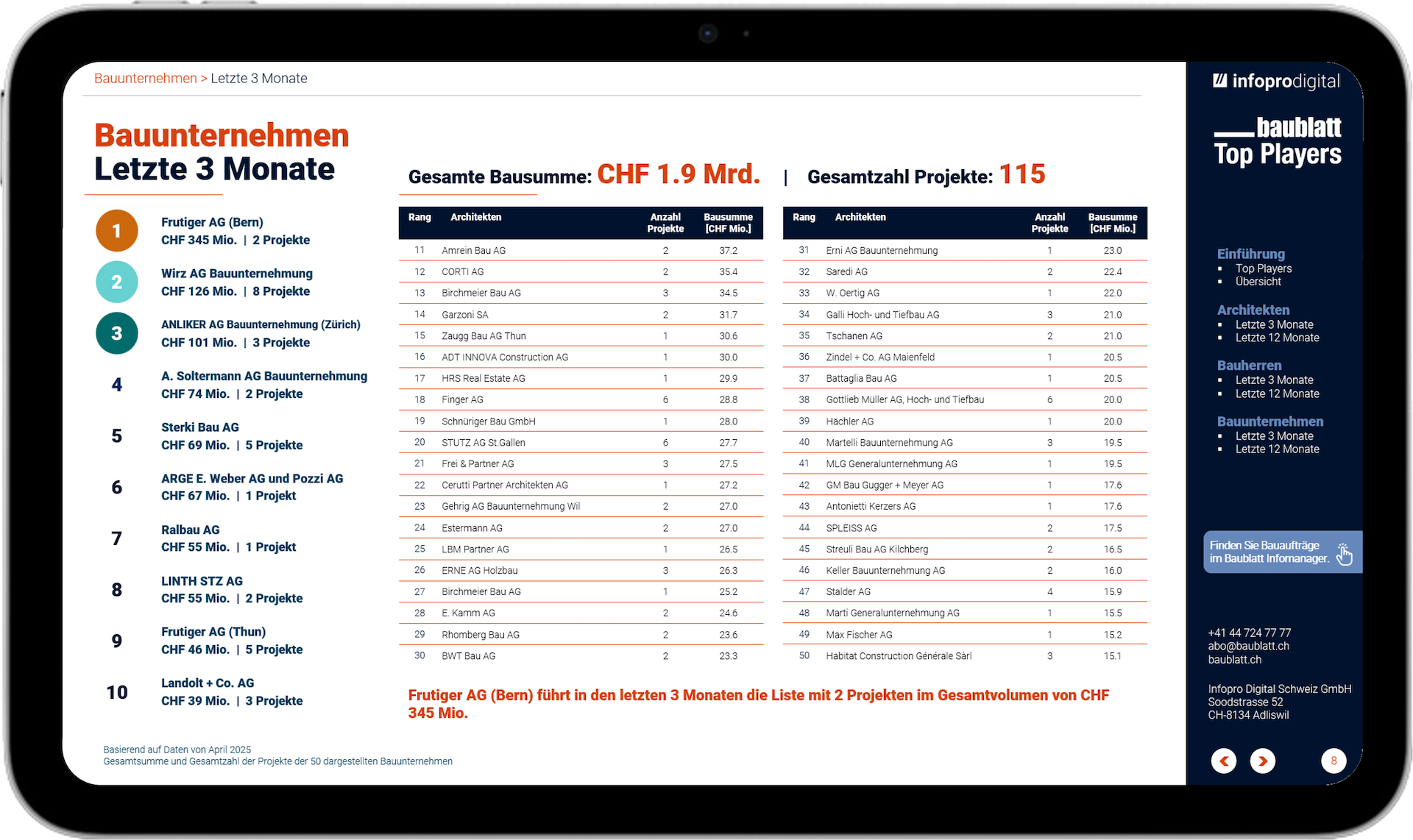

Quelle: Solène Guenat, WSL

Die unterschiedlichen Farbtemperaturen, die im Experiment zum Einsatz kamen: a) warm (2700K), b) weiss (4000K) und c) kaltweiss (6500K).

Für die Studie führte die WSL mit den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich ein Experiment im züricherischen Richterswil durch: Insgesamt 77 Freiwillige setzten sich dort während zwanzig Minuten dem Licht von LED-Strassenleuchten mit unterschiedlichen Farbtemperaturen aus.

Konkret teilte dazu WSL-Studienleiterin Solène Guenat die Teilnehmer zufällig einer der drei Farbtemperaturen zu, warm (2700K), weiss (4000K) und kaltweiss (6500K). Davor und danach beantworteten die Versuchspersonen jeweils Fragen zu ihrem Wohlbefinden und zu ihrem Sicherheitsgefühl: Die Mehrheit gab an, dass das warme Licht angenehmer auf sie wirkt als das weisse und kaltweisse. das oft als blendend und zu intensiv empfunden worden ist. Dies, obwohl die Lichtstärke bei allen Lampen die gleiche war. Laut WSL zeigt dies, dass sowohl Sicherheitsgefühl als auch empfundenes Stresslevel nicht von der Lichtfarbe abhingen.

Cortisol-Level sinkt bei kaltweissem Licht

Um die Aussagen der Probanden zusätzlich zu verifizieren, entnahm ihnen Guenat jeweils vor und nach dem Experiment Speichelproben und bestimmte anhand des Cortisolgehalts ihres Speichels ihren jeweiligen Stresslevel. Die Messung des Cortisol-Spiegels zeigte: Nach zwanzig Minuten kaltweissem Licht war das Stresslevel bei den Studienteilnehmern geringer als bei warmem. Möglicher Grund dafür: Kaltweisses Licht ist dem Tageslicht ähnlich. «Bei Tag fühlen wir uns sicherer als in der Nacht, das könnte der Grund sein, wieso der Stresslevel der Teilnehmenden unter dem kaltweissen Licht absank», erklärt Guenat.

Quelle: Solène Guenat, WSL

Eine Strasse im Zentrum von Richterswil ZH, mit unterschiedlicher Beleuchtung, von warm (links) bis kaltweiss (rechts).

Das heisst, auch wenn Menschen in der Nacht eine wärmere, gemütlichere Beleuchtung vorziehen, ist der Körper bei kälterem Licht entspannter. Gemäss Guenat verdeutlicht diese Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und physiologischer Wirkung, dass es bei der Planung der öffentlichen Beleuchtung in Städten Kompromisse braucht.

Mit warmem Licht lässt sich weniger Energie sparen

Städten und Gemeinden, die ihre Strassenbeleuchtung erneuern und vor allem aber auch energieeffizienter machen wollen, stellt sich die Frage, ob sie sich nach den Vorlieben der Bevölkerung oder nach den gesundheitlichen Auswirkungen des Lichts richten sollen. Guenat dazu: «Warmes Licht wird wahrscheinlich breiter akzeptiert als kaltes.» Allerdings spreche für das kalte neben dem Stressaspekt die Tatsache, dass mit ihm Energie gespart werden könne – die kaltweissen Leuchten verbrauchen 30 Prozent weniger Strom als die warmen.

Quelle: Ansgar Scheffold, Unsplash

Strassenbeleuchtung auf der Kornfeldbrücke in Bern: Bei warmem Licht fühlen sich die meisten Menschen wohler.

«In der Schweiz haben sich heute an den meisten Orten Leuchten mit warmweissem Licht durchgesetzt. Diese bilden einen guten Kompromiss zwischen Energieeffizienz auf der einen und Akzeptanz auf der anderen Seite», sagt Jörg Haller, Leiter Öffentliche Beleuchtung & Smart-City bei EKZ. Weil wärmeren Lichtfarben auch insgesamt etwas günstigere Auswirkung auf die Umwelt zugeschrieben werden, weisen auch die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinie in diese Richtung, so Haller.

«Eine perfekte Lösung sehen wir aus unserem Experiment nicht», sagt Guenat. Bei der Anpassung der Beleuchtung sollten laut der Fachfrau Prioritäten so gesetzt werden, dass sie nicht nur die Lichtqualität verbessern, sondern auch mit anderen Nachhaltigkeitszielen – etwa Energieeinsparung, Schutz der Biodiversität oder Gesundheit – zusammenwirkten. «Solche Synergien schaffen Win-Win-Situationen.» (mai/mgt)