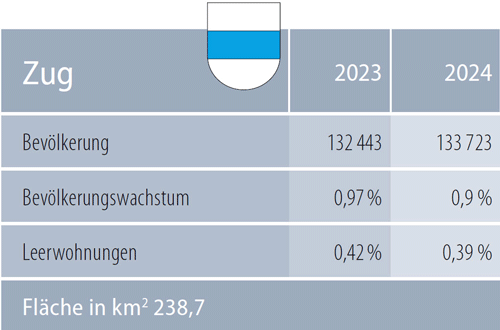

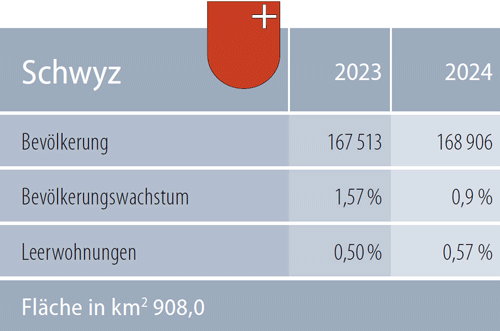

Luzern, Zug und Schwyz: Fehlende Wohnungen und teure Projekte

Die Wohnungsknappheit und ihre Folgen beschäftigen die Menschen in den grossen Zentralschweizer Kantonen stark. Das spiegelt sich zusehends auf der politischen Ebene wider. Im Brennpunkt stand zuletzt der Kanton Zug. Auch andernorts lösen Bauvorhaben bisweilen hitzige Debatten aus.

Quelle: Luks

Was geschieht mit dem Luzerner Spitalzentrum und seinem Herzstück, dem aufgrund seiner Farbe «Schoggiturm» genannten Bettenhochhaus, wenn die Spital-Neubauten auf dem Areal erst einmal realisiert sind? Es ist nur eines von mehreren Bauthemen, die in der Leuchtenstadt für Diskussionen sorgen.

Hohe Wohnkosten und Wohnungsnot treiben tiefe Sorgenfalten

auf die Stirn der Bewohnerinnen und Bewohner eines der wohlhabendsten Kantone

der Schweiz. Das geht aus einer Umfrage der Zuger Wirtschaftskammer hervor. 59

Prozent der Befragten gaben im Spätherbst 2024 das Thema als ihre grösste oder

zweitgrösste Sorge an. Doch ein halbes Jahr später lehnte das Stimmvolk des

dauerboomenden Zentralschweizer Kantons zwei Vorschläge zur Lösung seines

brennendsten Problems hochkant ab.

Am Abstimmungssonntag vom 18. Mai kam die von der Zuger SP

lancierte Mehrwert-Initiative lediglich auf 26,5 Prozent Ja-Stimmen. Auch der

vom Kantonsrat verabschiedete und vom Regierungsrat befürwortete Gegenvorschlag

fand keine Gnade. 53,63 Prozent der Stimmenden lehnten ihn ab. Ein wesentlicher

Bestandteil beider Vorlagen: Finanzielle Mittel zu generieren, um den Bau

preisgünstiger Wohnungen zu fördern. Die SP-Initiative sah dazu vor, dass die

Gemeinden zwingend mindestens 30 Prozent jener Steigerung des Bodenwerts von

den Eigentümern abschöpfen, welche deren Grundstücke infolge einer Ein-, Auf-

oder Umzonung erfahren, oder wenn ein Bebauungsplan besteht.

Der Gegenvorschlag beliess die Abgabe für den Mehrwert im Fall von Einzonungen

bei jenen 20 Prozent, welche das geltende kantonale Planungs- und Baugesetz

vorsieht. Im Gegensatz dazu sollten neu alle Gemeinden zwingend 20 Prozent des

Mehrwerts bei Auf- und Umzonungen sowie Bebauungsplänen erhalten. Ausserdem

beinhaltete der Gegenvorschlag einen Anreiz-Mechanismus für preisgünstige

Wohnungen: Könnten die Eigentümer nachweisen, solche zu erstellen, wäre die

dadurch entstehende Wertminderung bei der Berechnung der Mehrwertabgabe

berücksichtigt worden. Ein Komitee, dem sich zahlreiche SVP- und FDP-Vertreter

anschlossen, bekämpfte beide Vorstösse letztlich erfolgreich.

Freiwilligkeit soll es richten

Im Kanton mit der tiefsten Leerstandsziffer und den höchsten Mieten dürften die Ansichten über den richtigen Lösungsweg auch nach der Mehrwert-Abstimmung weit auseinanderklaffen. Doch darüber, dass etwas getan werden muss, um bezahlbaren Wohnraum für die Bevölkerung zu erhalten beziehungsweise zu schaffen, sind sich in Zug alle einig. SVP-Kantonsrat Adrian Risi verwies als Vertreter des Nein-Komitees im SRF-Radio-Interview am Abstimmungs-Sonntag in diesem Zusammenhang auf die «Wohnpolitische Strategie 2030». Dabei handelt es sich um ein 16-seitiges Strategiepapier, welches der Regierungsrat im Oktober 2024 vorgestellt hatte.

Quelle: LG Zug

Den Bau von Hochhäusern wie das hier im Bild visualisierte am Theilerplatz wesentlich zu vereinfachen, lautet eine der im Strategiepapier des Zuger Regierungsrats zur Wohnpolitik präsentierten Massnahmen.

Die darin enthaltenen 19 Massnahmen beruhten auf

Freiwilligkeit und Anreizen anstelle von Verboten und Zwang, betonte

Baudirektor Florian Weber damals gegenüber der «Zuger Zeitung». René Hutter,

Leiter des Amtes Raum und Verkehr, erläuterte, dass die Strategie bewusst auf

direkte Eingriffe in den Markt verzichte. Von einem Fonds für Landkäufe oder

der Einführung eines Vorkaufsrechts für Gemeinden zur Förderung des

preisgünstigen Wohnbaus sehe man ab. Dies, um die Preise nicht zusätzlich

anzuheizen. Stattdessen solle ein neuer Passus im Wohnraumförderungsgesetz

Darlehen für gemeinnützige Bauträger vereinfachen. Vor allem aber setze die

Strategie im Planungs- und Baugesetz an. Bewilligungsprozesse vereinfachen,

Aufstockungen und Anbauten generell erlauben, wenn dadurch neue Wohnungen

entstehen, lauten die Vorschläge dafür. Namentlich die einschränkenden Vorgaben

zu Hochhäusern gelte es zu lockern. «Die Verdichtung nach innen soll

attraktiver werden», schloss Hutter.

Schwyz hält sich zurück

Immerhin scheint das Potenzial hierfür im Kanton vorhanden

zu sein. Laut einer Analyse des St. Galler Immobilienentwicklers Raumpioniere

AG könnte in Zug alleine durch die Verdichtung sanierungsbedürftiger Gebäude

Wohnraum für bis zu 15 000 Personen entstehen. Die «Zuger Zeitung» nahm die

Studie zum Anlass, bei diversen Gemeinden nachzufragen, und erhielt dabei noch

höhere Zahlen als Antwort. So sprach etwa die Zuger Stadtarchitektin Gabriela

Bamert von einem Potenzial für 14 500 Einwohner allein im Kantonshauptort.

Im nahen Baar rechnet Bauvorstand Zari Dzaferi mit 3500 bis 4000 zusätzlichen Einwohnerinnen, für die eine Revision der Ortsplanung Raum schaffe. Zuerst wird die Gemeinde aber im Gebiet Unterfeld Süd wachsen: Im September 2024 genehmigten die Baarer Stimmenden den Bebauungsplan für das erste von drei Teilstücken klar. Umittelbar an der Stadtbahn-Haltestelle Lindenpark an der Grenze zur Stadt Zug ist damit der Weg frei für ein Wohnhochhaus mit 19 Stockwerken, ein Gewerbehaus und einen Platz mit Frei- und Grünflächen zwischen den beiden Gebäuden.

Quelle: Flying Camera Baar

Noch viel Luft nach oben: Sowohl in der Stadt Zug als auch in anderen Gemeinden im Kanton ist das Potenzial für eine weitere bauliche Verdichtung vorhanden.

Die Zentralschweizer Nachbarkantone sind von Zuger Verhältnissen zwar noch entfernt. Doch auch im Kanton Schwyz stehen nur wenige Wohnungen leer. Deren Mieten stiegen gemäss dem «Höfner Volksblatt/March-Anzeiger» vom September 2024 zuletzt innert eines Jahres um 4,5 Prozent. Das Schwyzer Amt für Volkswirtschaft verwies, vom «Boten der Urschweiz» nach Lösungsansätzen gefragt, auf einen Aktionsplan des Bundes.

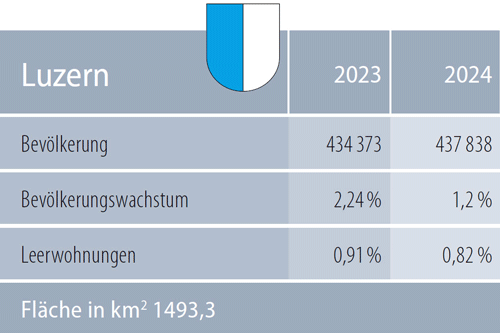

Vorstösse in Luzern

Im grössten Zentralschweizer Kanton standen zum Stichtag 2024 so wenige Wohnungen frei wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und in Luzern steigen auch die Mietpreise stetig. Die kantonale SP lancierte daher im Oktober 2024 die Initiative «Für zahlbare Wohnungen». Ihr Ziel: den Anteil an preisgünstigen Wohnungen von heute 13,5 Prozent bis im Jahr 2040 auf mindestens 20 Prozent zu erhöhen.

Während die Unterschriftensammlung für diesen kantonalen Vorstoss noch läuft, bleiben in der Stadt Luzern die beiden im Frühling 2024 eingereichten Wohnraum-Initiativen hängig. Der Luzerner Stadtrat nimmt sich ein halbes Jahr mehr Zeit, um seinen diesbezüglichen Bericht und Antrag ans Stadtparlament auszuarbeiten.

Der Kampf ums Geviert

Zurück in den Kanton Zug: Dass grossflächige Einzonungen dort nicht nur angesichts der fehlenden Landflächen kein Thema seien, stellte Baudirektor Florian Weber gegenüber der «Zuger Zeitung» klar: «Die Landschaft und die in Fussdistanz erreichbaren Naherholungsgebiete sollen erhalten bleiben.» Doch auch die Verdichtung stösst auf Widerstand. Das zeigte sich im Abstimmungskampf um den Bebauungsplan zum Geviert GIBZ in der Stadt Zug. Namentlich sein Herzstück, das 80 Meter hohe Hochhaus Pi, erregte die Gemüter. Als «zu hoch, zu breit, zu massig» kritisierte das Komitee «Pi Nie» das «Hochhaus-Monster». Obwohl es den Stadtrat und ausnahmslos alle lokalen Parteien gegen sich hatte, brachte das Nein-Komitee am 9. Februar 2025 immerhin 29,23 Prozent des Stadtzuger Stimmvolks auf seine Seite.

Quelle: Filippo Bolognese / Duplex Architekten AG

Der Zuger Zankapfel des vergangenen Winters: das 80 Meter hohe Holzhochhaus Pi (rechts) in einer Visualisierung.

Dennoch: Das erste Zuger Hochhaus in Holzbauweise, der

benachbarte 30 Meter hohe Neubau «Rote Post», ein neues Nebengebäude im Hof mit

einer Kindertagesstätte und alle weiteren neuen Elemente des Gestaltungsplans

haben die Hürde auf dem politischen Parkett klar genommen. Bis die bestehenden

Gebäude in der Baarerstrasse rückgebaut werden und die 130 preisgünstigen

Wohnungen (von insgesamt 220) entstehen, dürften allerdings noch einige Jahre

ins Land ziehen. Schon bei erster Gelegenheit gibt es Widerstand auf der

juristischen Ebene. Im März erhob eine Privatperson während des

Auflageverfahrens fristgerecht eine Verwaltungsbeschwerde gegen den

Bebauungsplan. Die Tech Cluster Zug AG als Bauherrin des Hochhauses Pi rechnet

mit einer Verzögerung von sechs bis neun Monaten, die sich dadurch ergibt.

Viele Kassen sind voll

Dass der so dringend benötigte Wohnraum vornehmlich in einer

Richtung entstehen kann, nämlich nach oben, ist der Stadtzuger Politik auch

über das Pi-Projekt hinaus bewusst. So genehmigte der Grosse Gemeinderat Ende

Januar den Kauf eines Grundstücks als ersten Schritt zu einem weiteren

Hochhaus-Projekt. Für 65 Millionen Franken erwarb die Stadt 7240 Quadratmeter

Land auf dem ehemaligen Fabrikareal des Elektrotechnik-Unternehmens Landys

& Gyr. Am dazu gehörigen Theilerplatz sieht das Richtprojekt ein Hochhaus

mit 19 Stockwerken vor, mindestens 3 davon mit preisgünstigem Wohnraum. Dass

sich die Gesamtkosten bis zum Vorliegen eines Bebauungsplans verdoppeln

dürften, sei allen bewusst, gab Stadtrat Urs Raschle als Vorsteher des

Finanzdepartements gegenüber der «Zuger Zeitung» an.

Die Kosten für den Grundstückserwerb und Hochhausbau am Theilerplatz könnte die Stadt Zug nur schon mit dem Überschuss aus dem vergangenen Rechnungsjahr locker finanzieren. 144 Millionen Franken betrug das Rekordplus. Mit ihrer komfortablen finanziellen Situation steht die Krypto-Hochburg in der Region keineswegs alleine da. Von den grösseren Gemeinden und Städten meldeten unter anderem Cham mit 31,8 Millionen, das einstige Finanz-Sorgenkind Kriens mit 99 Millionen sowie die Stadt Luzern mit 124,8 Millionen Franken ebenfalls die höchsten Rechnungs-Überschüsse ihrer Geschichte. Vielerorts wurden zuletzt auch die Steuerfüsse gesenkt und Investitionen geplant.

Quelle: PD/ NYX Architectes GmbH

Das einzige Schulhaus-Bau, der im finanziell klammen Ebikon in den kommenden Jahren realisiert werden soll: der Ersatzneubau für das mit Schadstoffen belastete Schulhaus Höfli.

Ausnahmen von der Regel sind im Kanton Luzern zu finden, wo

etwa Sursee und Ebikon das Rechnungsjahr 2024 mit einem Minus abschlossen. Die

letztgenannte Gemeinde sistierte zudem zahlreiche Investitionen. Im Bereich

Schulen wird vorerst nur der Ersatzneubau für das seit Jahren wegen zu hoher

Schadstoffwerte leerstehende Schulhaus Höfli ausgeführt. Der Ebiker Souverän

genehmigte den 45-Millionen-Franken-Sonderkredit dafür klar.

Jetzt wird investiert

Auch die Finanzen der Kantone präsentieren sich in prächtigem Zustand. So gab Luzern für 2024 einen Rekord-Überschuss von 293 Millionen Franken bekannt und Zug ein Plus von 310,5 Millionen. Damit verglichen mutet der Ertragsüberschuss im Kanton Schwyz mit 55,3 Millionen Franken bescheiden an. Doch SVP-Finanzdirektor Heinz Huwiler hatte für 2024 eigentlich ein Minus von 50,4 Millionen Franken budgetiert. Das Nettovermögen wuchs durch das zehnte Plus in Serie auf stattliche 873,3 Millionen Franken. In den kommenden Jahren gelte es, dieses «kontrolliert abzubauen», kündigte Huwiler im «Boten der Urschweiz» an. Dies werde einerseits durch finanzielle Entlastungen der Schwyzer Bezirke und Gemeinden geschehen, andererseits durch grössere Investitionen. Dazu zählt das neue Verwaltungszentrum Kaltbach.

Quelle: zvg Kanton schwyz

Vieles unter einem Dach: Das neue Schwyzer Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach in einer Visualisierung.

Über den Kredit für dessen Bau in Höhe von 139 Millionen Franken stimmten die Schwyzerinnen und Schwyzer im September 2024 ab. Mit 51,78 Prozent sagten sie hauchdünn Ja. So ist der Weg frei für den Neubau, welcher die Einsatzzentrale der Schwyzer Kantonspolizei, mehrere Verwaltungseinheiten des Kantons sowie eine Produktionsküche beherbergen wird. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2026 vorgesehen.

Kaum hatte das Neubau-Vorhaben den knappen Segen des Stimmvolks erhalten, entbrannte eine Debatte um die Zukunft des alten Standorts an der Bahnhofstrasse in Schwyz. Einigkeit scheint nur dahingehend zu bestehen, dass das alte AHV-Gebäude durch Neubauten ersetzt gehört. Doch während der Kanton ganz auf Dienstleistungs- und Gewerbenutzungen setzt, fordert etwa die Mitte-Ortspartei die Schaffung einer Mischzone mit einem wesentlichen Wohnanteil. Zwei Architekten arbeiteten aus Eigeninitiative Varianten hierfür aus.

Quelle: Dome Visual GmbH

Grüner, barrierefrei und sicherer: So soll das Bahnhofsareal in Brunnen SZ in wenigen Jahren aussehen.

Breite Zustimmung genossen dagegen die Pläne für die

Neugestaltung das Bahnhofsareals im nahen Brunnen. Im Februar stimmte der

Souverän der Gemeinde Ingenbohl mit 82,7 Prozent für die Umsetzung des

17,5-Millionen-Projekts. Durch vier barrierefreie Haltekanten für den Bus,

einen zweiten Kreisel, ein durchgängiges Trottoir und viel Grün soll ein

offener, einladender Ankunftsort entstehen. Nachdem im April eine hängige

Einsprache zurückgezogen wurde, sollen die Bauarbeiten nun im Frühsommer 2026

beginnen.

Grosses Drama ums Theater

Am selben Abstimmungs-Sonntag im Februar ging es in der Stadt Luzern um ein ungleich grösseres Vorhaben: den Ersatzneubau für das baufällige Theaterhaus im Zentrum der Leuchtenstadt. Das Stadtparlament hatte den Projektierungskredit über 13,8 Millionen Franken einstimmig gutgeheissen. Doch das Stimmvolk lehnte ihn mit 58 Prozent ab. Als Kosten für das noch nicht ausgearbeitete Neubau-Projekt war im Vorfeld von rund 130 Millionen Franken die Rede. Um den Betrieb der maroden Spielstätte wenigstens bis 2028 zu sichern, bewilligte das Parlament kurz nach der Abstimmungs-Abfuhr einen 5-Millionen-Kredit. Doch dabei wird es nicht bleiben. Ende April lösten sich Verkleidungsteile unter dem ersten Rang, sodass dieser bis auf Weiteres gesperrt wurde. Ihn dauerhaft sichern zu müssen, war in den Aufwendungen für die Behelfsmassnahmen noch gar nicht enthalten, erläuterte Theater-Betriebsdirektor Stefan Vogel in der «Luzerner Zeitung».

Quelle: Ilg Santer Architekten, Zürich

In der Theaterpause durch die weite Fensterfront den freien Blick auf die Luzerner Altstadt geniessen - die Mehrheit des Luzerner Stimmvolks sah darin keine schöne Aussicht und lehnte den Planungskredit für einen Theater-Neubau ab.

Luzerns Stadtparlament sprach sich derweil für den Abriss

eines anderen bekannten Gebäudes aus: des Spitalzentrums des Kantonsspitals

rund um das Bettenhochhaus mit dem wohlklingenden Namen «Schoggiturm». Wenn auf

dem Areal die verschiedenen Neubauten für seinen Ersatz abgeschlossen sind,

soll der 1982 fertiggestellte Gebäudekomplex einer ökologischen Ersatzfläche

weichen. Um den Erhalt des Spitalzentrums ist angesichts der Problematik um die

graue Energie eine Kontroverse entstanden. Dabei beziffert die Spitalleitung

die Kosten für seine Sanierung auf 100 Millionen Franken.

Der See soll die Stadt wärmen

Zehnmal so hoch sind die voraussichtlichen Kosten für ein weiteres Luzerner Grossprojekt. Für rund 1 Milliarde Franken beabsichtigen die Stadt Luzern und Energie Wasser Luzern (EWL), die Energie aus dem Vierwaldstättersee künftig im grossen Stil nutzbar zu machen. Zusätzlich zur bestehenden See-Energiezentrale beim Inseliquai sieht der Plan vier neue unterirdische, bis zu 3000 Quadratmeter grosse Energiezentralen sowie den Bau von Fernwärme-Leitungen vor. Über die Hälfte des Heizwärmebedarfs der Stadt soll damit gedeckt und rund ein Viertel der CO2-Emissionen eingespart werden.

Quelle: NEOVISO AG

Wärmepumpen in der See-Energiezentrale Inseliquai in Luzern. Die Stadt und ihr Energie- und Wasserwerk EWL planen den Bau vier weiterer solcher Zentralen und einen grossflächigen Ausbau des Fernwämenetzes.

Teilweise bereits realisiert ist dagegen ein privates Projekt im Kanton Zug, welches der nachhaltigen Energieversorgung dient. Nachdem der Souverän der Gemeinde Cham im November 2024 die dazu nötige Bebauungsplan-Änderung deutlich gutgeheissen hatte, begann die Fensterfabrik G. Baumgartner AG im Ortsteil Hagendorn mit der Installation von Solarpanels auf den Dächern ihrer Produktionshallen sowie an der Fassade des Bürogebäudes. Nach der Fertigstellung wird sie die zweitgrösste Photovoltaik-Anlage auf einem Dach in der Schweiz sein.

Quelle: G. Baumgartner AG

Solarpanels auf den Dächern ihrer Produktionshallen und, wie hier im Bild, an der Fassade des Bürogebäudes: die Chamer Fensterfabrik G. Baumgartner AG.

Strassenbau mit Hindernissen

In Sachen Verkehrs-Ausbauten sorgte ein massiver Wassereinbruch in einem Entwässerungsstollen auf dem Gebiet der Gemeinde Ingenbohl Ende November 2024 für Schlagzeilen. Dieser Teil der Vorarbeiten für den mit Gesamtkosten von rund 1,2 Milliarden Franken veranschlagten Bau der A4 Neue Axenstrasse ruht seither. Es war nicht der einzige Rückschlag für Zentralschweizer Verkehrsinfrastruktur-Projekte, wie Sie in einem separaten Artikel erfahren können.

Luzerner Windkraft im Aufwind

Quelle: Olga Aregger

Hoch über dem Dorf Entlebuch stehen zwei Windräder nahe des Bauernhofs Feldmoos auf dem Hügelkamm. Die Tourismus-Gemeinde bezeichnet sie als neue Wahrzeichen.

Im Kanton Luzern hat die Windenergie einen goldenen Spätherbst erlebt. Im November 2024 genehmigte zunächst der Bund die vorgezogene Teilrevision des kantonalen Richtplans, welcher die Basis für einen Ausbau der Windkraft schafft.

Keine zwei Wochen später gab das Luzerner Stimmvolk grünes Licht für den beschleunigten Ausbau dieser Energieform. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 68,5 Prozent nahm es eine Änderung des kantonalen Planungs- und Baugesetzes an. Die Neuerung: Für Windparks ab einer Leistung von 10 Gigawattstunden fungiert nicht mehr die mögliche Standort-Gemeinde als Bewilligungsbehörde, sondern der Kanton. Die Regelung stellt eine landesweite Premiere dar.

Nicht mit der neuen kantonalen Rechtslage, sondern mit geltendem Bundesrecht begründete der Luzerner Regierungsrat seine Nicht-Genehmigung des Zonenplans von Rickenbach und des dazu gehörigen Reglements. Die Gemeinde hatte eine Schutz- und Erholungszone Stierenberg geschaffen, in der Windräder generell verboten sind. Dies, um die auf ihrem Hausberg geplante Windkraftanlage zu verhindern. Gegen den Entscheid des Regierungsrats legten 18 Personen einen Rekurs am Luzerner Kantonsgericht ein. (pew)