Berner Münster: Zur Ehre Gottes und für das Seelenheil

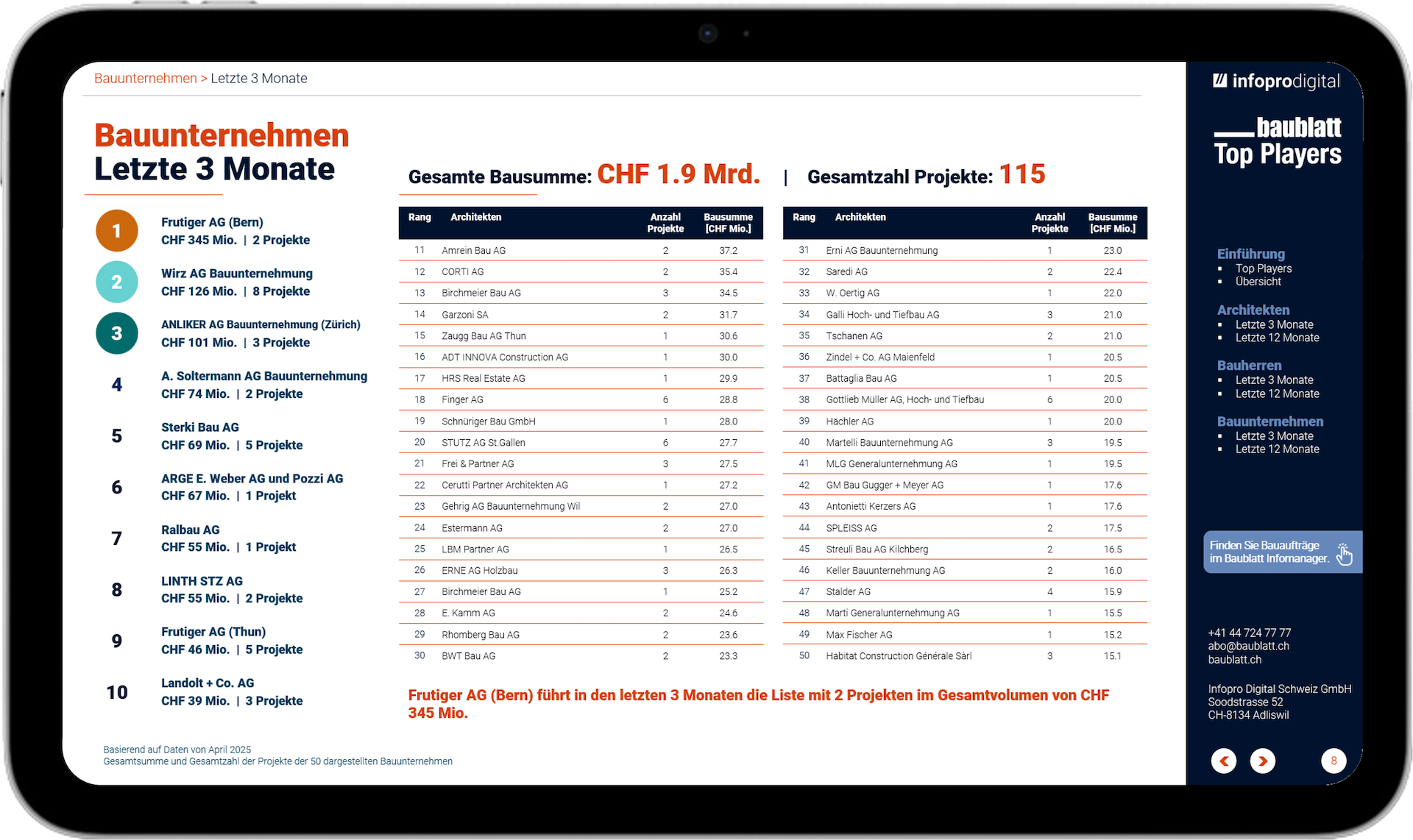

Bern leistete sich im späten Mittelalter ein neues Münster. Das Gebäude verschlang Unsummen, bis es endlich fertiggestellt war. Die Bezahlung stellte die Verantwortlichen immer wieder vor Probleme. Roland Gerber hat ein Buch über die komplizierten finanziellen Verhältnisse geschrieben.

Quelle: Berner Münster-Stiftung, Bern, 2014

Süd-Ost-Ansicht des Berner Münsters.

Im Sommer 1420 beschloss Bern den Bau eines neuen Münsters. Die alte vom Deutschen Orden betreute «Leutkirche» aus dem 13. Jahrhundert war für die Bürgerinnen und Bürger zu klein und auch zu baufällig, also zu gefährlich, geworden. So beschloss die Stadt den Bau einer neuen Kirche.

Der Berner Stadtarchivar Roland Gerber bietet in seinem kürzlich erschienenen Buch «Inszenierung von Glauben und Macht» Einblicke in die komplizierten Verhältnisse der Finanzierung des Kirchenbaus zwischen 1393 und 1470.

100'000 Gulden für neue Kirche

Der Rat schätzte die Kosten der neuen Kirche auf 100'000 Gulden, was damals eine immense Summe gewesen sein musste. Gezahlt wurde grösstenteils privat: über Schenkungen, Zinsen von Immobilien sowie Grundstücke und Stiftungen. Sponsoren waren grösstenteils reiche Bürger und Adlige. Ein Teil wurde auch mittels Ablasshandel bestritten. Doch es gab Widerstand: Die einfachen Leute wehrten sich, sich mit einem Almosen oder dem Kauf eines Ablasses am Kirchenbau beteiligen zu müssen.

Mit dem Bauwerk wollten die führenden Ratsgeschlechter die wachsende Bedeutung der Stadt Bern unter Beweis stellen und gleichzeitig die Kirche St. Nikolaus im ebenfalls von den Zähringern gegründeten Freiburg übertrumpfen, schreibt die Berner Zeitung. Am 11. März 1421 wurde der Grundstein zum neuen Münster gelegt. Der Neubau wurde als durch Kaiser und Papst verkörperten Ausdruck christlichen Glaubens verstanden.

Finanzierung durch Stifter

Der Rat hatte die Idee, den Grundstein für das Münster an der Aussenmauer gegen die Münstergasse hin zu legen. So konnte man mit den Bauarbeiten anfangen, ohne die alte Kirche abzubrechen, wofür ohnehin das Geld fehlte. Der Rat machte aus der prekären finanziellen Situation eine Tugend. Er gab den regierenden Geschlechtern die Möglichkeit, Grabkapellen entlang des nördlichen Seitenschiffs zu stiften, um damit wenigstens einen Teil des Münsters zu finanzieren.

Gleichzeitig erfolgte die Grundsteinlegung in Zeiten, die einem massiven Wandel unterlagen. «Als Folge von Wirtschaftswachstum und herrschaftlichem Ausgreifen auf die Landschaft veränderten sich auch die sozialen Verhältnisse in der Stadt», schreibt der Autor. Dank Innovationen bei der Herstellung, der Verbreitung von Gewerbeprodukten und der Einführung neuer Finanzierungstechniken im Handels- und Darlehensgeschäft wuchsen die Vermögen wirtschaftlich erfolgreicher Familien in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erheblich an. «Diese seit der Mitte des 14. Jahrhunderts zu beobachtende Ökonomisierung weiterer Lebensbereiche hatte allerdings auch zahlreiche Konflikte zur Folge», so Gerber

Da gab es ehemalige einflussreiche Freiherren- und Rittergeschlechter ohne Existenzgrundlage, die Töchter aus vermögenden Kaufmannsfamilien heiraten mussten. Kaufleute und Handwerksmeister stellten den Führungsanspruch von Rittern und Adligen in Frage, was zu Spannungen führte.

«Angehörige wirtschaftlich und sozial aufsteigender Geschlechter nutzten den Neubau der städtischen Pfarrkirche also dazu, den von ihnen beanspruchten Sozialstatus als Adlige gegenüber den im Kirchenschiff versammelten Zunfthandwerkern wirkungsvoll zu inszenieren, indem sie repräsentative bauliche Ausstattungen wie Grabkapellen, Gewölbe, Glasfenster und Altare stifteten.»

Nachdem man die komplizierten kirchenrechtlichen Grundlagen für die Errichtung der neuen Pfarrkirche gelegt hatte, vergingen noch einmal zwei Jahre, bis die ersten Sandsteinquader auf den Werkplatz transportiert wurden. «Jedem, der zum Bau mit Spenden beitrug, wurde als Lohn das Himmelreich versprochen», schreibt Gerber. «Oder er oder sie erwarb zumindest die Fürsprache des Stadtheiligen Vinzenz beim Jüngsten Gericht.»

Quelle: Nick Brändli, Zürich

Berner Münster: Blick ins Mittelschiffgewölbe von unten, Zustand 2017.

Werkmeister Matthaus Ensinger

Der Autor geht zunächst auf die Bedeutung einer funktionierenden Bauhütte ein. Diese musste man samt leitendem Werkmeister und weiteren Bauspezialisten einrichten. Der Rat wollte Matthaus Ensinger gewinnen. Es bedurfte viel diplomatisches Geschick, um den Sohn einer der bekanntesten Münsterwerkmeister seiner Zeit nach Bern zu berufen. Entsprechend grosszügig zeigte man sich bei dessen Anstellung. Ensinger hatte Anspruch auf Bargeld und Naturalien im Wert von jährlich etwa 100 Gulden, was damals viel Geld war. Für den jungen Mann bot die Berufung die einmalige Gelegenheit, den Neubau einer monumentalen städtischen Pfarrkirche von Grund auf zu planen und auszuführen.

Die planerische und organisatorische Leitung des Münsterbaus lag beim Werkmeister. Nur bei dessen persönlicher Anwesenheit liessen sich komplexe architektonische Konstruktionen wie Masswerke oder Netzgewölbe ausfuhren. Der Werkmeister bestimmte mit der Anlage von Planrissen und Vorlagen die Gestalt der zu errichtenden Bauteile und kontrollierte Qualität und Menge der durchgeführten Steinmetz- und Bildhauerarbeiten sowie des verwendeten Baumaterials. Aber erst nach Ensingers Tod 1463 erhielt Johannes Boblinger schliesslich den vollen Titel und Lohn eines Kirchenmeisters zuerkannt.

Eine wichtige Stellung innerhalb des Baubetriebs kam dem Parlier zu. Dieser beaufsichtigte die in der Hütte tätigen Steinmetze und Steinhauer. Ebenfalls zum Kreis der von ausserhalb nach Bern berufenen Bauspezialisten gehörten der Hütten- und Grubenknecht. Während sich der Hüttenknecht um das Reinigen und Heizen der Hütte, die Aufbewahrung und Instandhaltung von Werkzeugen und Gerätschaften sowie um weitere tägliche Bedürfnisse der Steinmetze kümmerte, sorgte der Grubenknecht dafür, dass dem Baubetrieb aus-reichend Sandsteinquader aus den Steinbrüchen in der Sandfluh am östlichen Stadtrand, dem Hattenberg bei Ostermundigen und dem Gurten zur Verfügung standen. Steinhauer und Steinmetze hielten sich während mehrerer Jahre in Bern auf und durften deshalb zur Stammbelegschaft der Hütte gehört haben.

Glasmaler Johannes Acker

Der Beschluss des Berner Rats nach der Aufrichte des Chors 1438, den Ulmer Glasmaler Johannes Acker mit der Darstellung der Passion Christi im zentralen Glasfenster zu beauftragen, scheint somit ebenfalls aufgrund der engen persönlichen Beziehungen Matthaus Ensingers zum dortigen Baubetrieb zustande gekommen zu sein.

Eine hervorragende Stellung im Kreis der spezialisierten Baufachleute genoss der Glasermeister Niklaus Glaser. Neben einem Brennofen brauchte er zur Herstellung bemalter Fenster auch Räume mit Werkbänken und Spezialwerkzeugen für das Zuschneiden der Gläser sowie Lagerstatten für die von ausserhalb der Stadt angelieferten Rohstoffe wie Glas, Blei, Zinn und Metalloxide sowie für grössere Mengen Brennholz. Im Februar 1450 konnten die fertig bemalten Glasscheiben schliesslich in die vorbereitete Öffnung im südöstlichen Polygon des Münsterchors eingesetzt werden.

Roland Gerber: Inszenierung von Glauben und Macht: Die Berner Ratsgeschlechter und der Münsterbau 1393 bis 1470. Hier und Jetzt/Verlag für Kultur und Geschichte: Zürich, 2022. 464 Seiten. 80 farbige und schwarzweisse Abbildungen und Grafiken. Gebunden. 49 Franken. ISBN 978-3-03919-566-4

Eine kleine Baugeschichte des Münsters

Das Berner Münster wurde im Uhrzeigersinn um die alte Leutkirche herumgebaut. Das Münster wurde bis auf den oberen Teil des Turms aus Berner Sandstein erbaut.

Der erste Werkmeister Matthaus Ensinger begann nach süddeutschem Brauch mit einem Westturm in der Breite des ganzen Schiffs. Der Experte fasste alle drei Westportale zu einem dreiteiligen, reich geschmückten Vorbau zusammen. Zwischen 1460 und 1480 schuf der Steinmetz Erhart Küng die Figuren der Hauptvorhalle sowie das weltbekannte Münsterportal. 1517 wurde der gotische Chor mit dem Himmlischer Hof genannten Gewölbe vollendet. Die Bauarbeiten wurden im Zuge der Reformation 1528 eingestellt. Erst 1571 wurde weitergebaut, und 1573 konnte unter dem Werkmeister Daniel Heintz auch das berühmte Netzgewölbe des Mittelschiffs als letzte mittelalterliche Baumassnahme eingezogen werden.

Bereits im Jahre 1521 wurden die Bauarbeiten auf der Höhe des unteren Achtecks wegen schwacher Fundamente unterbrochen. Erst 1893 erreichte der Münsterturm dann seine effektive Höhe von 100,6 Metern. (Wikipedia/cet)