Wärmepumpen: KI erkennt Ineffizienz

Wärmepumpen reagieren empfindlicher auf Abweichungen von den Soll-Wert-Einstellungen als andere Heizgeräte. Um unnötigem Stromverbrauch entgegenzuwirken, wurden an der ETH Zürich Algorithmen entwickelt, welche helfen, Wärmepumpen mit Verbesserungspotenzial aufzuspüren. Grundlage bilden von Smart-Metern aufgezeichnete Stromverbrauchsdaten, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet werden.

Quelle: Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)

Bevor Hauseigentümer auf die Idee kommen, eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, müssen sie erst wissen, dass ihre Heizungsanlage nicht optimal eingestellt ist.

Von Benedikt Vogel im Auftrag vom Bundesamt für Energie (BFE)

Wärmepumpen leisten bei der Dekarbonisierung des

Gebäudeparks unschätzbare Dienste. Sie nutzen Umweltwärme aus der Luft, dem

Boden oder aus Gewässern. Werden sie mit Strom aus erneuerbaren Quellen

betrieben, ist der Betrieb CO2-neutral. Wärmepumpen finden immer grössere

Verbreitung. Der Absatz erreichte 2023 in der Schweiz mit gut 43 000 Geräten einen

neuen Rekordwert. Rund 20 Prozent der Schweizer Gebäude

werden heute mit einer Wärmepumpe beheizt. Wärmepumpen sind bei Neubauten das mit Abstand meistgenutzte

Heizsystem.

Wie herkömmliche Heizungen und andere Haustechnikgeräte sind Wärmepumpen allerdings nicht immer optimal eingestellt. Ein Grund hierfür ist, dass Installateure – quasi als Reserve – häufig zu hohe Vorlauftemperaturen einstellen und diese später regelmässig unverändert bleiben. Zudem sind die Geräte teilweise schon etliche Jahre in Betrieb, und Veränderungen bei den Bauten werden mitunter nicht berücksichtigt. In der Folge verbrauchen Wärmepumpen oft mehr Strom als nötig und verursachen so unnötige Mehrkosten. Wo die Probleme liegen, zeigt die Auswertung von 410 Energieberatungen bei Stromkunden der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ). Bei 41 Prozent der beratenen Haushalte mit Wärmepumpe war die Heizkurve, die die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit der Aussentemperatur regelt, zu hoch eingestellt; die Wärmepumpe muss einen unnötig hohen Temperaturhub erzeugen, was Mehrarbeit beziehungsweise mehr Stromverbrauch für den Kompressor bedeutet. In 36 Prozent der Fälle war die Nachtabsenkung fälschlicherweise aktiviert, was zu einer Abkühlung der Gebäude führte; am Folgetag erforderte das Nachheizen eine grosse Leistung und eine höhere Vorlauftemperatur, was bei einer Wärmepumpe als Ergebnis einen Mehraufwand an Energie verursacht. In 26 Prozent der Fälle war die Heizgrenze zu hoch eingestellt; die Wärmepumpe war länger in Betrieb als angesichts der Aussentemperatur erforderlich.

Quelle: EKZ

Bei Neubauten sind Wärmepumpen (im Bild: eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die Umweltwärme aus der Umgebungsluft nutzt) heute das meistgenutzte Heizsystem. Maximale Effizienz erreichen die Geräte aber nur, wenn sie optimal eingestellt sind.

Smart-Meter-Daten helfen Strom zu sparen

Solche Fehleinstellungen sind für Betreiberinnen und

Betreiber von Wärmepumpen nicht ersichtlich. Wer ein Gerät in sein Heizsystem

installieren lässt, vertraut darauf, dass es optimal eingestellt und auf das

Gebäude abgestimmt ist. Man sieht denn auch keinen Anlass, eine Energieberatung

in Anspruch zu nehmen. Hier setzt ein Forschungsprojekt an, das die

Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich mit weiteren Partnern

durchgeführt hat. «Wir haben ein Werkzeug entwickelt, das Stromversorger in die

Lage versetzt, Haushalte über das Optimierungspotential ihrer Wärmepumpen zu

informieren», sagt ETH-Wissenschaftler Tobias Brudermüller. Das vom Bundesamt

für Energie (BFE) finanzierte Projekt «KI in der Wärmepumpenberatung» (kurz:

KI-WP) lief über drei Heizperioden und wurde im Frühjahr 2024 abgeschlossen.

Wie aber lassen sich nicht optimal eingestellte Wärmepumpen erkennen, wenn der Betreiber von der ungünstigen Einstellung nichts weiss? Tobias Brudermüller hat im Rahmen seiner Doktorarbeit an der ETH Zürich einen Weg gefunden, ohne Vor-Ort-Besuch den Betreiber über einen Verdachtsfall zu informieren. Er nutzt dazu Smart Meter, also die modernen Stromzähler, die gegenwärtig in der ganzen Schweiz anstelle der alten Stromzähler eingebaut werden. Die modernen Geräte müssen nicht mehr im Haushalt abgelesen werden, sondern übermitteln den Stromverbrauch direkt an den Stromversorger.

Quelle: EKZ

Die EKZ und viele andere Energieversorgungsunternehmen bieten ihren Kundinnen und Kunden heute Plattformen an, die es ihnen ermöglichen, sich über ihren Energieverbrauch zu informieren und Effizienzmassnahmen zu ergreifen.

Rückschlüsse aus dem Stromverbrauch

An den Smart-Meter-Daten kann man ablesen, wann in einem Haushalt die Wärmepumpe in Betrieb war und wie viel Strom sie verbraucht hat. «Wir kennen damit den Stromverbrauch der Wärmepumpe, allerdings nicht ihre Wärmeproduktion, daher können wir aus den Smart-Meter-Daten keine Aussage über die Effizienz (Jahresarbeitszahl/JAZ) der Wärmepumpe machen. Die Smart-Meter-Daten geben aber verschiedene Hinweise, dass eine Wärmepumpe nicht optimal eingestellt ist», sagt Brudermüller. Der ETH-Forscher nennt mehrere Aspekte:

- Wird eine Wärmepumpe häufig ein- und ausgeschaltet oder hat sie sehr hohe Betriebsstunden, deutet das darauf hin, dass sie nicht optimal eingestellt ist – und dies weitestgehend unabhängig davon, in was für einem Gebäude sie steht.

- Kennt man die Leistung der Wärmepumpe (z.B. dank der Registrierungsdaten des Energieversorgers), lässt sich unter Einbezug des Stromverbrauchs die Auslastung berechnen, was Rückschlüsse zulässt, ob eine Wärmepumpe über- oder unterdimensioniert ist.

- Weitere Aussagen sind möglich, wenn man die Adresse der Wärmepumpe kennt und dann z.B. unter Einbezug von Daten aus dem Gebäude- und Wohnungsregister weiss, in welchem Gebäudetyp (Neubau oder Bestandsbau; Ein- oder Mehrfamilienhaus) die Wärmepumpe installiert ist. Dann kann man Wärmepumpen des gleichen Gebäudetyps in Gruppen zusammenfassen und ihren Stromverbrauch vergleichen und möglicherweise «Ausreisser» (auffällig hoher Stromverbrauch) entdecken.

- Kennt man die Gebäudegrösse, kann man berechnen, wie viel Strom Wärmepumpen an verschiedenen Standorten für die Beheizung eines Quadratmeters Wohnfläche benötigen. Aus diesem Vergleich kann man zwar nicht zwangsläufig schliessen, dass eine bestimmte Wärmepumpe schlecht eingestellt ist, aber man hat Anlass, um nach den Gründen für den allfällig hohen Stromverbrauch zu suchen.

Einschränkend ist festzuhalten, dass Smart-Meter-Daten zur

Beurteilung von Ineffizienzen nur herangezogen werden können, wenn aus den

Daten der Stromverbrauch der Wärmepumpe abgeleitet werden kann. Dies ist

mitunter nicht der Fall, wenn im Haushalt eine PV-Anlage vorhanden ist.

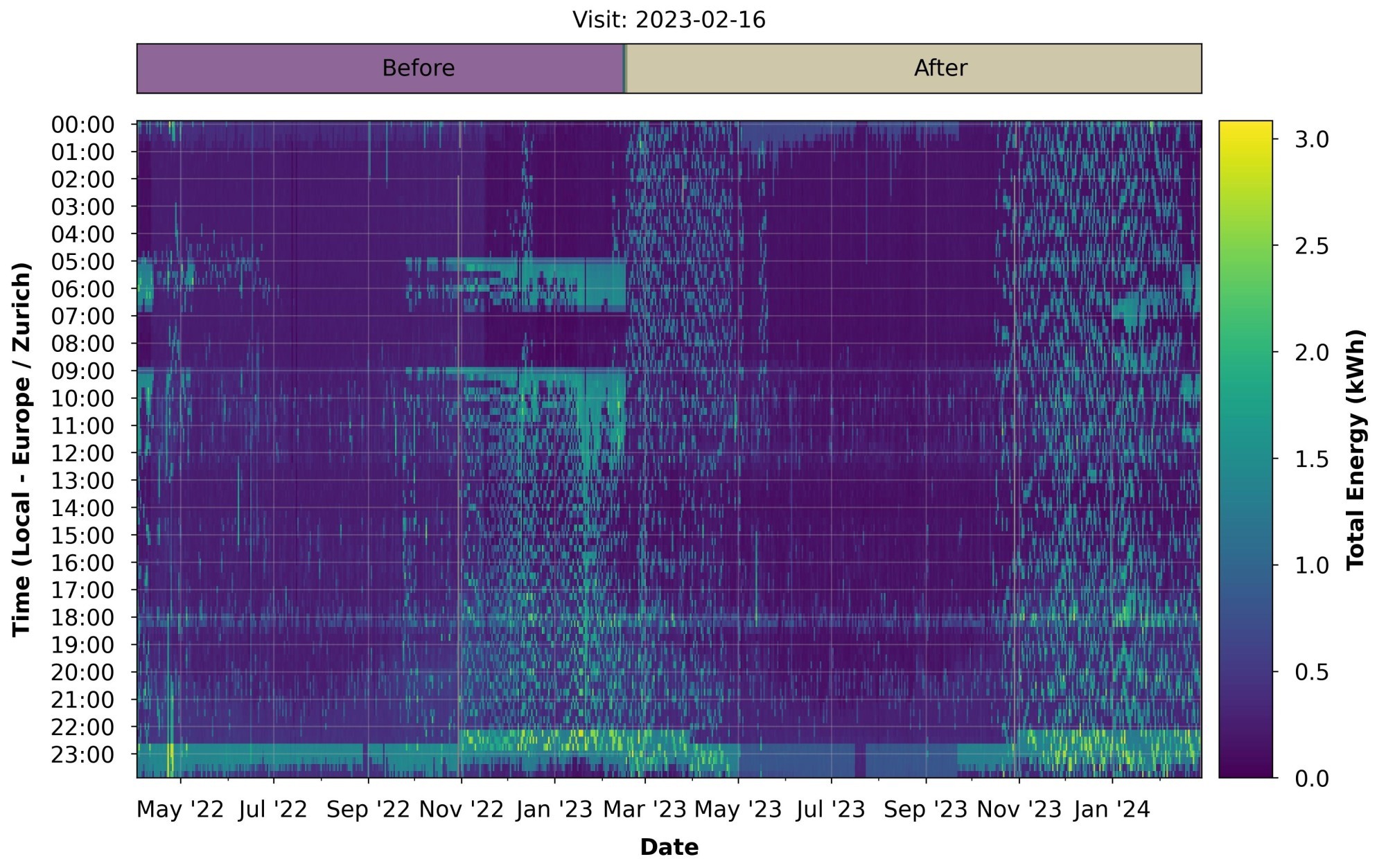

Quelle: Schlussbericht KI-WP

Beispielhafter Stromverbrauch einer Wärmepumpe vor und nach einer EKZ-Energieberatung, die am 16. Februar 2023 stattfand und bei der die Wärmepumpe neu eingestellt wurde. Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die Nachtabsenkung deaktiviert und damit Leistungsspitzen in den Morgenstunden unterbunden wurden. Die hohe Aktivität am späten Abend (vor und nach der Energieberatung) erklärt sich aus der Warmwasser-Erzeugung zu diesem Zeitpunkt.

EKZ-Kundschaft profitiert

Die von Tobias Brudermüller unter Verwendung von KI

entwickelten Algorithmen erkennen aus den Smart-Meter-Daten jene Stromkunden,

bei denen rund um die Wärmepumpe energetisches Einsparpotenzial vorhanden zu

sein scheint. Die Algorithmen wurden testweise bei den Elektrizitätswerken das

Kantons Zürich (EKZ) eingesetzt, wie Marina Gonzalez Vaya, Leiterin New

Technology bei den EKZ, sagt: «In unserem Kundenportal ‘Energieassistent’

können Kundinnen und Kunden schon seit Längerem Analysen ihres Stromverbrauchs

einsehen und erhalten personalisierte Energiespartipps. Mit den ETH-Algorithmen

können wir die Analysen mit Fokus auf Wärmepumpen erweitern. Im Rahmen des

KI-WP-Projekts hat bereits eine Gruppe unserer Kunden die Ergebnisse erhalten.

Künftig sollen weitere Kunden mit Wärmepumpe von diesem Feedback profitieren.»

Noch ist es zu früh zu sagen, ob beziehungsweise in welchem

Mass die EKZ-Kunden dieses Feedback zum Anlass nehmen, eine Energieberatung zu

buchen beziehungsweise Optimierungsmassnahmen einzuleiten. Erfahrungen aus

anderen Projekten zeigen, dass ein solcher Schritt sich für viele Nutzerinnen

und Nutzer einer Wärmepumpe gerade auch finanziell durchaus lohnen würde. Dort

nämlich, wo die Wärmepumpe schlecht eingestellt ist: Eine Untersuchung bei

knapp 300 Haushalten aus dem Versorgungsgebiet von EKZ und CKW ergab, dass dank

einer Energieberatung bei der «schlechteren» Hälfte aller Haushalte eine

durchschnittliche Ersparnis von jährlich 1805 kWh

(beziehungsweise 15.2 Prozent) erzielt werden konnte, was einer Einsparung von

circa 580 Franken entspricht. Das ist mehr als die üblichen

Kosten einer Energieberatung.

Algorithmen sind frei zugänglich

Die von Tobias Brudermüller im Rahmen seiner Doktorarbeit an

der ETH entwickelten Algorithmen wurden «open-source» publiziert und stehen

Anwendern und der Wissenschaftscommunity frei zur Verfügung. «Jeder

Energieversorger kann unsere Arbeit übernehmen und in das Feedback-System für

seine Stromkunden einbauen», sagt Tobias Brudermüller. Mitunter übernehmen

Drittanbieter diese Aufgabe: Die Firma Enerlytica hat den Algorithmus im Zuge

des KI-WP-Projekts in den EKZ-Energieassistenten implementiert. Nach Brudermüllers

Einschätzung ist der Aufbau von Feedback-Systemen für Wärmepumpen-Nutzer auch

wichtig, um die Energieeffizienz von Wärmepumpen im laufenden Betrieb zu

maximieren. Er verweist in diesem Zusammenhang auf Bestrebungen innerhalb der

Europäischen Union, das Monitoring von Wärmepumpen für die Betreiber der

Heizgeräte verpflichtend zu machen.

Weitere Informationen zum Projekt «KI in der Wärmepumpenberatung» (KI-WP) sind abrufbar unter: Grunddaten

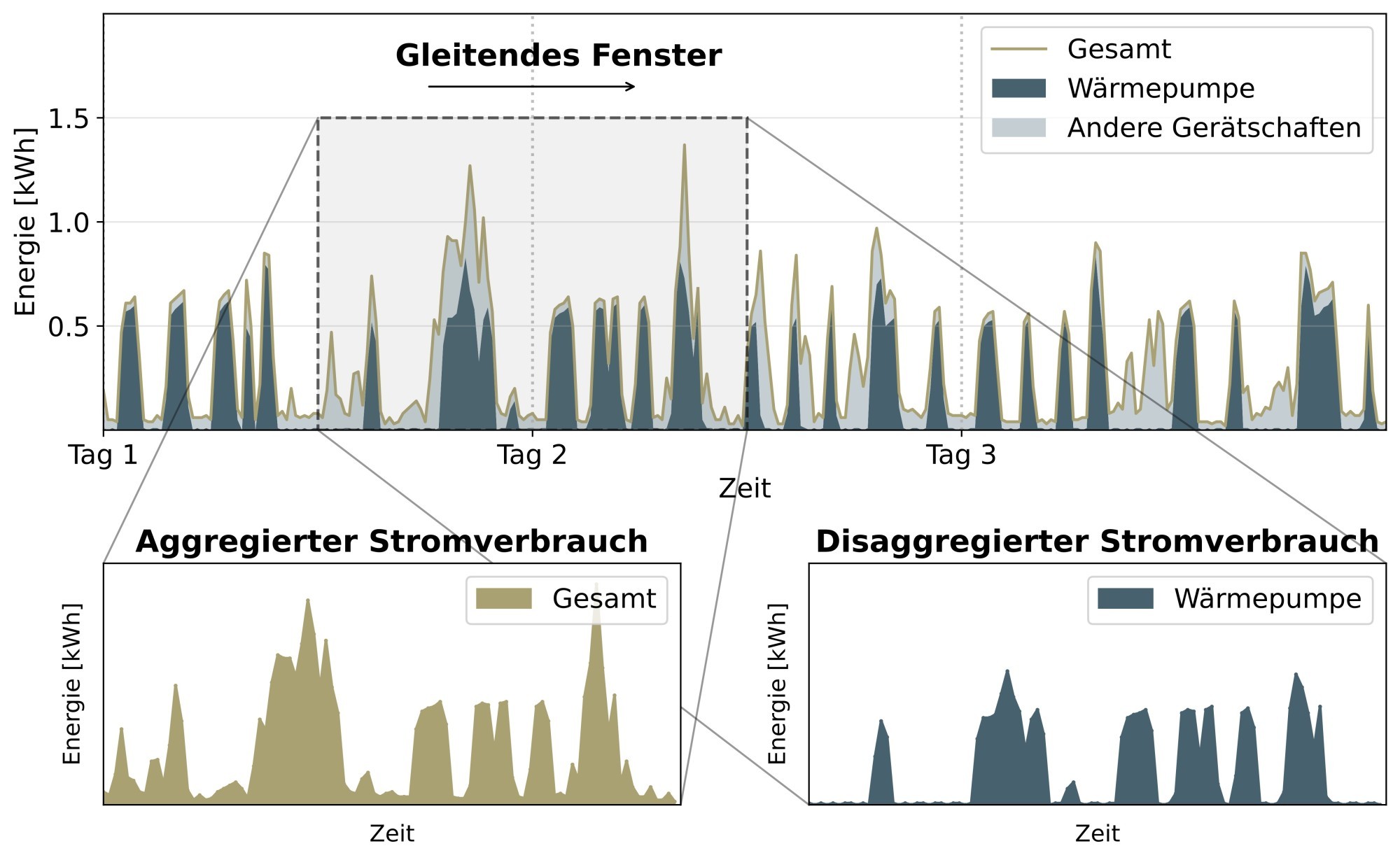

Disaggregation

Es kommt vor, dass Wärmepumpen mit einem eigenen Smart-Meter ausgerüstet sind, welcher den Stromverbrauch des Heizgeräts erfasst. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Wärmepumpe zu einem eigenen Stromtarif abgerechnet wird. Normalerweise aber verfügt ein Haushalt nur über einen Smart-Meter, der den gesamten Stromverbrauch des Haushalts aufzeichnet (normalerweise im 15-Minuten-Takt). In diesem Fall kann man am Smart-Meter nicht ablesen, wann die Wärmepumpe wie viel Strom verbraucht hat. Allerdings gibt es Methoden, um aus dem Gesamtverbrauch einzelne, grössere Elektrogeräte herauszurechnen (zu «disaggregieren», wie Wissenschaftler sagen). Bei den Wärmepumpen gelingt das unter Einbezug von Temperaturdaten mit hoher Zuverlässigkeit. Im Ergebnis weiss man also, in welchem Zeitraum die Wärmepumpe in Betrieb war und wie viel Strom sie bezogen hat.

Quelle: Schlussbericht KI-WP

Schematische Darstellung, wie aus dem Gesamtstromverbrauch eines Haushalts der Anteil der Wärmepumpe herausgerechnet («disaggregiert») wird.