Wie ein fataler Planfehler einst New Yorks Skyline bedrohte

In den 1970er-Jahren wurde in Manhattan mit dem Citicorp Center ein spektakulärer Wolkenkratzer errichtet. Doch kaum ein Jahr nach Fertigstellung drohte der Bau einzustürzen und einen «Domino-Effekt» auszulösen – aufgrund eines Planfehlers.

Quelle: Zoshua Colah, unsplash

Hinter der Fassade des 279 Meter hohen Wolkenkratzers Citigroup Center (weisser Turm, Bildmitte links) verbarg sich bei seiner Fertigstellung im Jahr 1977 ein fatales, statisches Problem.

Als das 279 Meter hohe Citicorp Center (heute Citigroup Center) bei seiner Fertigstellung 1977 die Skyline Manhattans erweiterte, galt das Bauwerk als Meilenstein im modernen Hochhausbau. Nur wenige ahnten damals, dass sich unter der Aluminiumfassade ein fatales, statisches Problem verbarg, das beinahe zur Katastrophe geführt hätte: Der Turm drohte bei zu hoher Windlast einzustürzen und in der dicht bebauten Weltmetropole einen «Domino-Effekt» auszulösen.

Ein riesiger Turm auf Stelzen

Die Geschichte des Hochhauses liest sich fast wie ein Ingenieurkrimi. Aber von Anfang an. Das Citicorp Center, offiziell bekannt als 601 Lexington Avenue in New York City, war bei seiner Fertigstellung das siebthöchste Gebäude der Welt. Der Koloss zeichnet sich durch eine architektonische Sonderlösung aus. Grund dafür: Die St. Peter’s Lutheran Church, die in den 70er-Jahren auf dem Grundstück stand und nicht weichen wollte. Der damalige CEO der Citicorp Bank, Walter Wriston, wollte aber genau hier den neuen Hauptsitz des Unternehmens errichten.

Schliesslich einigte man sich mit dem Pastor auf einen Kompromiss: Die Kirche sollte an Ort und Stelle neu errichtet werden – und das Hochhaus darüber aufgeständert werden. Auf diese Weise entstand ein bis dahin einmaliges Tragwerk: Anstatt die Stahlstützen in den Ecken des Gebäudes anzuordnen, wurden sie quasi als Stelzen mittig an jeder Fassade positioniert, während die Ecken «freischwebend» blieben. Für den verantwortlichen Ingenieur William LeMessurier bedeutete das eine grosse statische Herausforderung.

Quelle: Tdorante10 - Eigenes Werk, wikimedia CC BY-SA 4.0

Der Koloss zeichnet sich durch eine architektonische Sonderlösung aus: Die Stahlstützen sind als Stelzen mittig an jeder Fassade positioniert, während die Ecken «freischwebend» bleiben.

Um die enormen vertikalen und horizontalen Lasten abzufangen, entwarf LeMessurier schliesslich ein komplexes System aus achtgeschossigen, V-förmigen Stahlverstrebungen – sogenannten Chevron-Bracings. Diese leiteten die Windkräfte von der Fassade zu den zentralen Stützen. Verstärkend kam ein «Tuned Mass Damper» hinzu: eine Art Massendämpfer, der durch Wind verursachte Schwingungen im Turm ausgleichen sollte – in New York zur damaligen Zeit ein Novum.

Als Berechnungsgrundlage für das Tragwerk des Wolkenkratzers diente eine vereinfachte, statische Analyse in zwei Achsenrichtungen – Nord-Süd und Ost-West. Was dabei jedoch übersehen wurde, war die Auswirkung sogenannter «quartering winds», also diagonaler Windlasten, die auf die ungestützten Ecken des Gebäudes trafen.

Studenten entdeckten statische Schwäche

Diese fatale statische Schwäche des Turms blieb zunächst unentdeckt. Zumindest, bis die Ingenieursstudentin Diane Hartley das Gebäude im Rahmen ihrer Abschlussarbeit analysierte. Hartley stiess dabei als Erste auf den Mangel und wendete sich daraufhin an das Büro des Ingenieurs. Doch ihre Hinweise wurden zunächst nicht ernst genommen. Erst Monate später wurde LeMessurier durch einen weiteren Studenten erneut auf das Thema aufmerksam – und kam ins Grübeln.

Er rechnete schliesslich selbst nach und erkannte das Ausmass des Problems: Unter diagonalen Windlasten stiegen die Kräfte in den Verbindungen der Chevron-Bracings um bis zu 160 Prozent. Damit aber nicht genug: Der Ingenieur erfuhr bei weiteren Untersuchungen, dass die ursprünglich geplanten vollverschweissten Verbindungen durch verschraubte Stahlverbindungen ersetzt worden waren – um Kosten zu sparen. Die Tragfähigkeit wurde damit also nochmals deutlich reduziert.

Für die Katastrophe hätte es tatsächlich nicht viel gebraucht: Starke Stürme mit solchen Windlasten treten in New York etwa alle 16 Jahre auf. Gleichzeitig war der Citicorp-Turm auf eine funktionierende Stromversorgung angewiesen, da der eingebaute Schwingungsdämpfer nur dann wirksam war – ein Blackout, wie er im Jahr 1977 in New York vorkam, hätte also potenziell fatale Auswirkungen haben können.

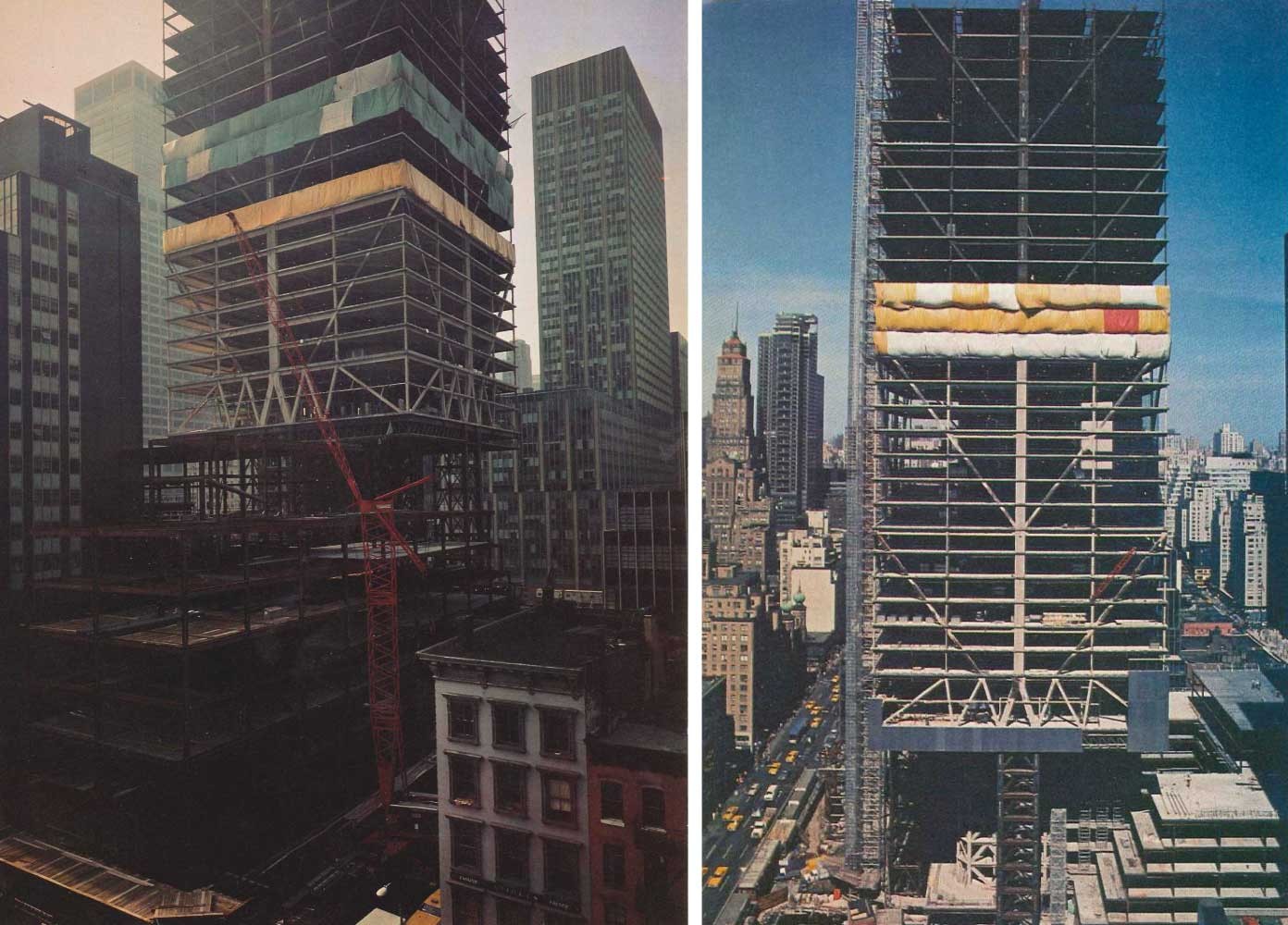

Quelle: Architectural Records

Historische Aufnahmen von 1976 zeigen den Bau des Citicorp Centers und geben Einblick in den Aufbau.

Nachtarbeit unter Geheimhaltung

LeMessurier sah sich mit einer existenziellen Entscheidung konfrontiert: Sollte er das Problem öffentlich machen und einen Skandal riskieren? Oder es verschweigen und Menschenleben gefährden? Er entschied sich für den einzig verantwortbaren Weg – und informierte Citicorp, die Stadtverwaltung und ein kleines Team aus Notfallplanern. Um Panik zu vermeiden, entschied man dann, die Angelegenheit geheim zu halten.

So wurde der Turm über mehrere Wochen in aller Stille statisch verstärkt. Nachts, zwischen 20 Uhr und 4 Uhr morgens, waren Bauarbeiter damit beschäftigt, über 200 kritische Knotenpunkte im Wolkenkratzer mit zusätzlichen 5-cm-Stahlplatten zu versehen. Tagsüber lief der Bürobetrieb normal weiter. Parallel dazu erarbeiteten die Behörden unter dem Deckmantel einer Marktforschungsumfrage einen Evakuierungsplan, der einen Umkreis von zehn Blocks um den Turm beinhaltete.

Dies für den Fall, dass ein Hurrikan auf die Stadt treffen würde. Dabei wären bei einem möglichen Einsturz des Hochhauses mit einer Kettenreaktion weiterer Bauten bis zu 200'000 Menschenleben gefährdet gewesen. Als sich im August 1978 mit Hurrikan Ella dann tatsächlich ein starker Sturm ankündigte, wurde es noch knapp. Doch das Wetter drehte am Ende, die Stadt blieb verschont – und das Projekt wurde klammheimlich abgeschlossen.

Quelle: Chris06 - Eigenes Werk, wikimedia CC BY-SA 4.0

Blick auf die unter dem Wolkenkratzer eingebettete St. Peter's Lutheran Church in Manhattan.

Eine fast vergessene Katastrophe

Die Öffentlichkeit erfuhr von alldem erst 15 Jahre später und auch eher zufällig. So erzählte LeMessurier 1995 bei einer privaten Dinnerparty beiläufig vom damaligen Vorfall. Er fühlte sich inzwischen sicher, da die Krise längst abgewendet und der Wolkenkratzer stabil war. Der Ingenieur rechnete aber nicht damit, dass bei der Party auch der Journalist Joseph Morgenstern vom New Yorker Magazine anwesend war.

Dieser wurde natürlich hellhörig, begann zu recherchieren und veröffentlichte am Ende unter dem Titel «The Fifty-Nine-Story-Crisis» einen Artikel. Während der Bericht in der Fachwelt unter Bauingenieuren und Architekten viel Resonanz auslöste, blieb die Reaktion der breiten Öffentlichkeit überraschend verhalten. Wohl, weil das Ereignis schon so lange zurücklag und die befürchtete Katastrophe nicht eingetreten war.

Nach der Veröffentlichung wurde LeMessurier in Fachkreisen zwar weitgehend für sein verantwortungsvolles Handeln gelobt, es gab aber auch Kritik daran, dass das Wissen über den Beinahe-Kollaps jahrelang geheim gehalten worden war. Der Ingenieur selbst hatte sich später mehrfach öffentlich zu seinem Dilemma geäussert – und der Fall gilt heute als Lehrbeispiel für ethisches Verhalten in der Ingenieurtätigkeit, trotz des gravierenden Fehlers.