VGQ Holzbau-Forum: Gute Zeiten für den Schweizer Holzbau

Neben dem Holzbautag in Biel ist das Holzbauforum vom Verband Gebäudequalität Schweiz (VGQ) einer der wichtigsten Treffpunkte der Branche. Die diesjährige Veranstaltung blickte kritisch auf die Branche und zeigte aber auch deren Willen, sich den Herausforderungen der heutigen Zeit zu stellen.

Quelle: Kost Holzbau AG / Foto: Andreas Busslinger

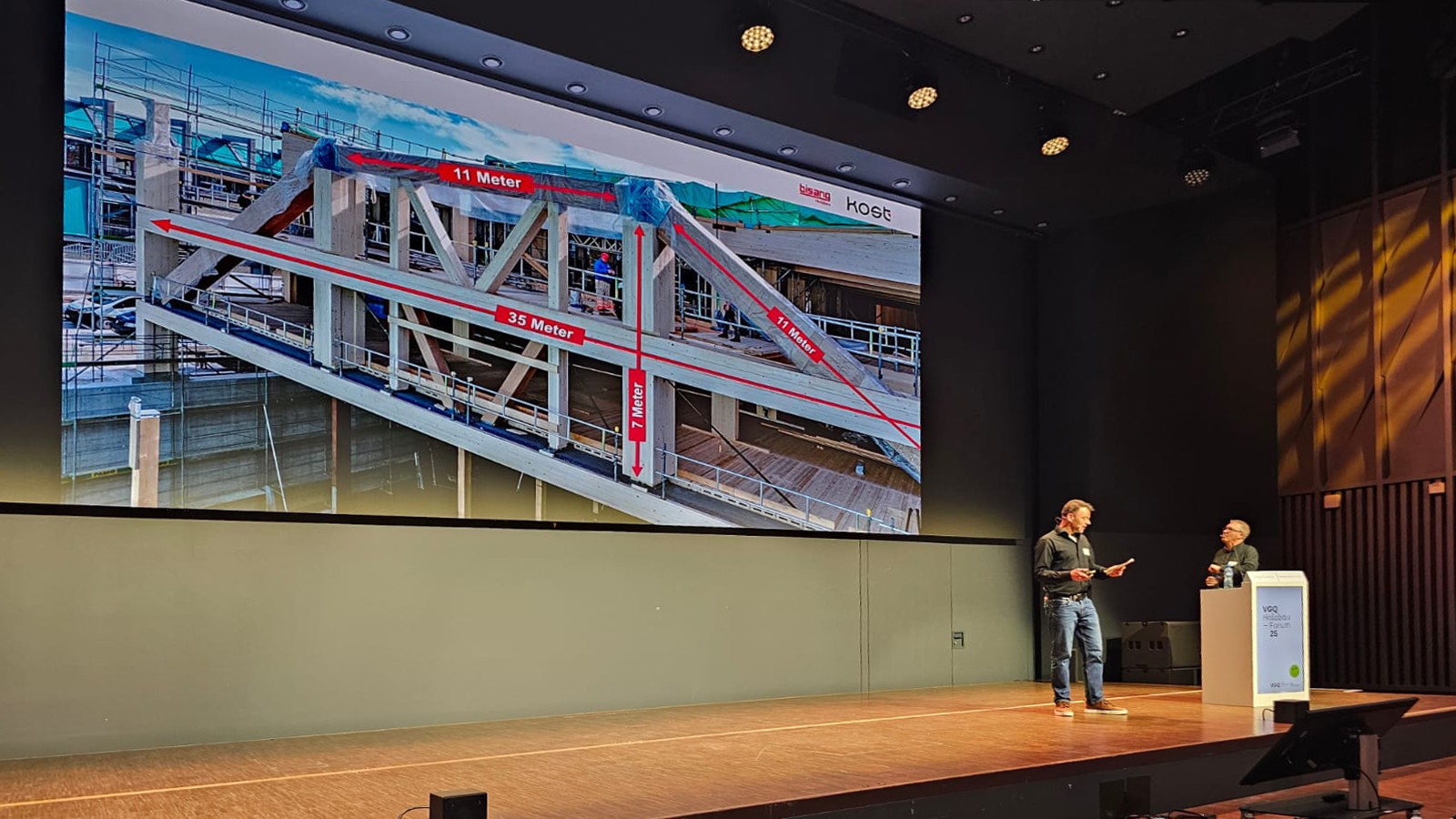

Die Baustelle der Schule Wiesental in Baar ZG, im Frühling 2024.

Die Holzbaubranche in der Schweiz wächst stark. Holz gilt als ökologischster Baustoff, weil er, anstatt CO2 zu bilden, CO2 bindet- zumindest bis zum Rückbau. Am 4. April hatte der Verein Gebäudequalität Schweiz (VGQ) zum Holzbau-Forum ins Trafo nach Baden eingeladen. Neben dem Bieler Holzbautag es als eine der beiden zentralen Branchentreffpunkte; Über 460 Teilnehmer haben diesen Tag genutzt, um sich weiterzubilden und zu vernetzen.Der Blick von Investoren auf den Holzbau

Zwei einführende Referate am Anfang des Tages warfen einen Blick auf die Lage und Einschätzung der Holzbaubranche von Seiten der Investoren.

Die erst kürzlich veröffentlichte Studie «Holzbauten für die Stadt Zürich» der Beraterfirma Basler & Hoffmann analysierte als Grundlage fünf Leuchtturmprojekte der letzten Jahre, die in Holzskelettbauweise erstellt wurden. Das «Krokodil» (Lokstadt), ein sechsgeschossiges Mehrfamilienhaus in Winterthur, das fünfgeschossige Pflegeheim «Wier» in Ebnat Kappel, das 24-geschossige Zhmatt Hochhaus in Hybridbauweise in Regensdorf, das Schulhaus «Im Isengrind» in Zürich sowie das viergeschossige Sportzentrum Witikon nutzten die Innovationen des mehrgeschossigen Holzbaus für die effiziente Verdichtung von Siedlungszentren.

Die von René Zemp von Basler & Hoffmann vorgestellte Studie erfasste die Einschätzung von 25 Baufachleuten des Holzbaus, darunter drei Bauherrenvertreter der Stadt Zürich, zehn Fachplaner, und neun, der Holzverarbeitung zuzuschreibenden Vertreter: Die Befragten betonen die sehr positive Entwicklung und Innovationsfreude der Holzbaubranche in den letzten Jahren. Oft fehlt das spezifischen Wissen um den Holzbau in der lokalen Architekturkultur. Da die Branche nach wie vor von Importen aus dem Ausland abhängig ist, wird als Ausgleichprinzip für die Holzwirtschaft vorgeschlagen, Ökobilanzstrafen für den Transportweg einzuführen. Die Stadt Zürich wird auf Basis dieser Studie nachhaltige Waldbewirtschaftung zum Vergabekriterium bei öffentlichen Aufträgen einführen. Neben dem Modulbau bei öffentlichen Bauprojekten sollen durch die Vergaben der Stadt auch Bauteilbörsen gefördert werden sowie durch Rückkaufwerte einen Anreiz für innovative, zirkuläre Holzbauprojekte geschaffen werden. «Die Studie ist ein Statement von der Stadt Zürich für den Holzbau», betonte René Zemp am Ende seiner Ausführungen. Die Studie ist online öffentlich verfügbar.

Quelle: Katharina Wyss

Am Holzbau-Forum wurden zahlreiche Projekte vorgestellt, darutner auch die Schule Wiesenthal in Baar ZG.

Quelle: Katharina Wyss

Das Holzbau-Forum des Verbands Gebäudequalität Schweiz (VGS) ist ein beliebter Branchentreffpunkt.

Kann der Holzbau überhaupt mit den herkömmlichen, massiven Baustoffen auf dem freien Markt konkurrieren? Und wie sieht es tatsächlich mit der ökologischen Wertschöpfung aus? - Die Erkenntnisse zu diesen Fragen stellte Julia Selberherr von Wüest Partner vor. Das unabhängige Beratungsunternehmen hat anhand von Praxisbeispielen Entscheidungsgrundlagen für Investoren erarbeitet. In der Studie wurden die Daten von 17 Mehrfamilienhäusern in Holzbauweise 50 konventioniell in Massivbauweise ausgeführten Bauten gegenübergestellt. Alle Objekte hatten über zehn Wohnungen. Die verglichenen Holzbauten wurden in Hybridbauweise ausgeführt: Der Kern und das Untergeschoss besteht aus massiven Baumaterialien, die oberen Geschosse wurden in Holzbau errichtet (Skelettbau, Massivbau oder in der Rahmenbauweise). Die Studie nahm vor allem ländliche und Agglomerationslagen ins Visier. Durchschnittliche wie auch überdurchschnittliche Mikrolagen waren darunter vertreten. Die Erstellungskosten der Objekte bewegte sich zwischen 5 bis 150 Millionen Franken.

Die Daten aus dem Jahr 2023 zeigen, dass durch den Boom des Holzbaus auch der Preis dafür sank. Der Marktanteil von Holzbauten hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Bei Mehrfamilienhäusern mit Holz als Tragekonstruktion liegt der Marktanteil inzwischen bei 10% des Gesamtbauvolumens. Inzwischen kann Holzbau im unteren Preissegment durchaus mit der Massivbauweise preislich konkurrieren (Zahlen berechnet für Hauptnutzfläche in BKP 1-5). Die Dachorganisation Lignum hat aus diesem Grund auch eine Seite für Investoren aufgeschalten, um Vergleichsrichtwerte anhand von Fallbeispielen präsentieren zu können.

Bei den ökologischen Kennzahlen schneiden Holzbauten in ihrer Erstellung sehr viel besser als mineralische Bauten ab, weil deren Treibhausemissionen geringer sind. Obwohl die Abgabe von grauen Emissionen noch nicht reguliert ist, ist es bei vielen Bauherren erklärtes Ziel, diese zu reduzieren. In der Diskussion nach den Vorträgen werden gerade hybride Konstruktionen als zukunftsträchtig angesehen. Damit könnte auch der bisherige Zenit des Marktanteils von zirka 10 Prozent vorstellbar sein.

Neue Lösungen für Wärme-, Schall und Brandschutz

Ein

Vortragsblock war den technischen Entwicklungen des Holzbaus und den

bauphysikalischen Anforderungen an die Konstruktionen gewidmet.

Matthias Schmid von Prona eröffnet den Block mit dem Thema des sommerlichen Wärmeschutzes. Die Hitzetage werden bis 2060 erheblich zunehmen, Hitzewellen mit einer Länge von bis zu 30 Tagen sind zu erwarten. Schmid bezweifelt, ob bei der Erstellung der SIA 2018 (Norm für sommerlichen Wärmeschutz) die klimatischen Veränderungen ausreichend berücksichtigt wurden und fordert die Planenden auf, dieses Thema ernst zu nehmen. Denn in Zukunft werden durch den Klimawandel die Übertemperaturstunden für den Massivbau wie auch für den Leichtbau massiv zunehmen. Es wird immer wichtiger, die Nachtauskühlung von Gebäuden zu ermöglichen. Der Dachverband Lignum erarbeitet deswegen mit der Hochschule Luzern (HSLU), Prona und der Holzbaufirma Pirmin Jung Lösungen, um durch Profilierung und Oberflächenvergrösserung Kühlung für den Innenraum erzeugen zu können.

Seit

über zehn Jahren läuft das Projekt «Schallschutz im Holzbau» an der

EMPA. Die Studie untersuchte die konkreten Ursachen der

Schallübertragung und deren Schwachstellen in marktüblichen

Konstruktionen. Gerade für mehrgeschossige Bauten ist der Trittschall

ausschlaggebend, der unter 100 Hz liegt und damit eine tiefe Frequenz

hat. Nebenwege des Schall an den Flanken der Decke sind dafür

entscheidend. Neue elastische Lager, oder aber zusätzliche Beplankungen

können bereits einige Dezibel dimmen. Auch mit Splitt beschwerte

Massivholzdecken erzielten gute Resultate. Die Bauteilkennwerte dieser

Studie steht über lignumdata.ch den Planenden zur Verfügung.

Quelle: rolf mühlethaler architektenag bsa sia

Pappelhöfe in Langenthal BE.

Jasmin Schweier von der Berner Fachhochschule (BFH) stellte die Totalrevision der Brandschutzvorschriften 2026 vor. Eine besondere Veränderung ist die Vereinfachung von Holzbaudetails: In Zukunft soll als Brandschutzmethode mehr abgedeckt denn abgekapselt werden. Planer sollen in ihrer Eigenverantwortung gefördert werden und die mögliche Brandausbreitung bis zum Löschangriff der Feuerwehr in die Planung mit einbeziehen.

Wald- und Holzwirtschaft im Wandel

Der Holzbau in der Schweiz ist von der nachhaltigen Entwicklung des Schweizer Waldes abhängig. Gerade hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) den Waldbericht 2025 vorgestellt. Janine Schweier stellte die Ergebnisse auf der Tagung vor. Der Gesamtzustand des Schweizer Waldes gilt als geschächt, in Teilen vom Jura sogar als „kritisch“. Die Ursachen dafür sind Insekten und neue Krankheitserreger, sowie die stärkeren Winde und die längeren Hitzewellen des veränderten Klimas. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Holz, verglichen mit der Dekade davor um rund 15 Prozent. Aktuell steht die Holzwirtschaft also vor der Herausforderung, die Wälder den neuen Klimabedingungen anzupassen. Hans Rudolf Heinimann, emeritierter Professor an der ETH Zürich für forstliches Ingenieurwesen, plädiert deswegen für trockenresistente Nadelhölzer, um die Wälder klimaangepasst aufzuforsten. Er denkt dabei an Nadelhölzer aus inneralpinen Trockentälern, wie dem Wallis oder dem Vintschgau. Auch will er der grünen Gentechnik eine Chance geben. Denn auch wenn Laubholz bei einem erwärmten Klima als beste Wahl scheint, sind Nadelhölzer wie Fichte und Tanne durch ihren geraden Wuchs das beste Bauholz.

Leistungsschau des Holzbaus

Die vielen theoretischen Inputs des Tages wurden abgerundet durch innovative Projektbeispiele der einzelnen Mitgliedsfirmen des Verbands. Als wirtschaftlichen Geschossbau stellte Samuel Pillichody von SBB Immobilien das Projekt Basel «3Johann» vor. Architekt Rolf Mühletaler zeigte sein Projekt der kostengünstigen Verdichtung der Wohnkolonie Pappelhöfe in Hard Langental. Kürzlich errichtete Sportbauten, wie die Sportfabrique in Biel oder die Sporthalle Nägelimoos in Kloten werden inzwischen durch Buchenholz-Fachwerke oder grossformatige Leimbinder überdacht, die durch ihre Spannweiten bestehen.

Quelle: SBB CFS FFS

Überbauung «3Johann» in Basel.

Den Abschluss der Veranstaltung bildeten zwei Projektbeispiele die sich in ihrer Komplexität klar abhoben. Die Schule «La Nave Buchs» wurde von Carlos Martinez Architekten und Alpiger Holzbau vorgestellt. Es kann als Beispiel dafür gelten, wie formschöner Holzbau entstehen kann, wenn den Planern und Holzbauern genug Handlungsspielraum und Budget zur Verfügung steht.

Die Holzbaufirmen Bisang und Kost stellten ihre Zusammenarbeit als ARGE am höchstbelasteten Holzfachwerk der Schweiz- der Schulanlage Wiesental in Baar ZG vor. Gerade in Zukunft wird es durch grössere Aufträge aus öffentlicher Hand notwendig sein, den Geist der Zusammenarbeit zwischen mehreren Firmen zu pflegen, um die sich ergebenden Projektumfänge zu stemmen. Die Schule schien für diese Kollaboration ideal: Zwischen zwei dreigeschossigen Baukörpern wurde ein innenliegender Hof als Dreifachsporthalle mit 51 Meter langen Fachwerken überdacht. Dabei führten die Bauunternehmer die beiden seitlichen Baukörper mit ihren jeweiligen Teams aus. Gemeinsam wurde die Herausforderung des übergrossen Fachwerks gemeistert. Die beiden Holzbauunternehmer betonten, wie wichtig Transparenz und eine offene Kommunikation wie auch gemeinsame Teamanlässe für den Erfolg dieses Bauwerks notwendig waren.

Der Tag schloss mit einem entspannten Apero mit angeregten Gesprächen der Teilnehmenden. Die Holzbaubranche stellt sich den Herausforderungen der Zeit äusserst kreativ und wandlungsfähig. Ein gesundes Wachstum in der Branche scheint gerade durch die innovativen Ansätze und Macherqualitäten, sowie der offenen Kommunikation der Teamplayer möglich.