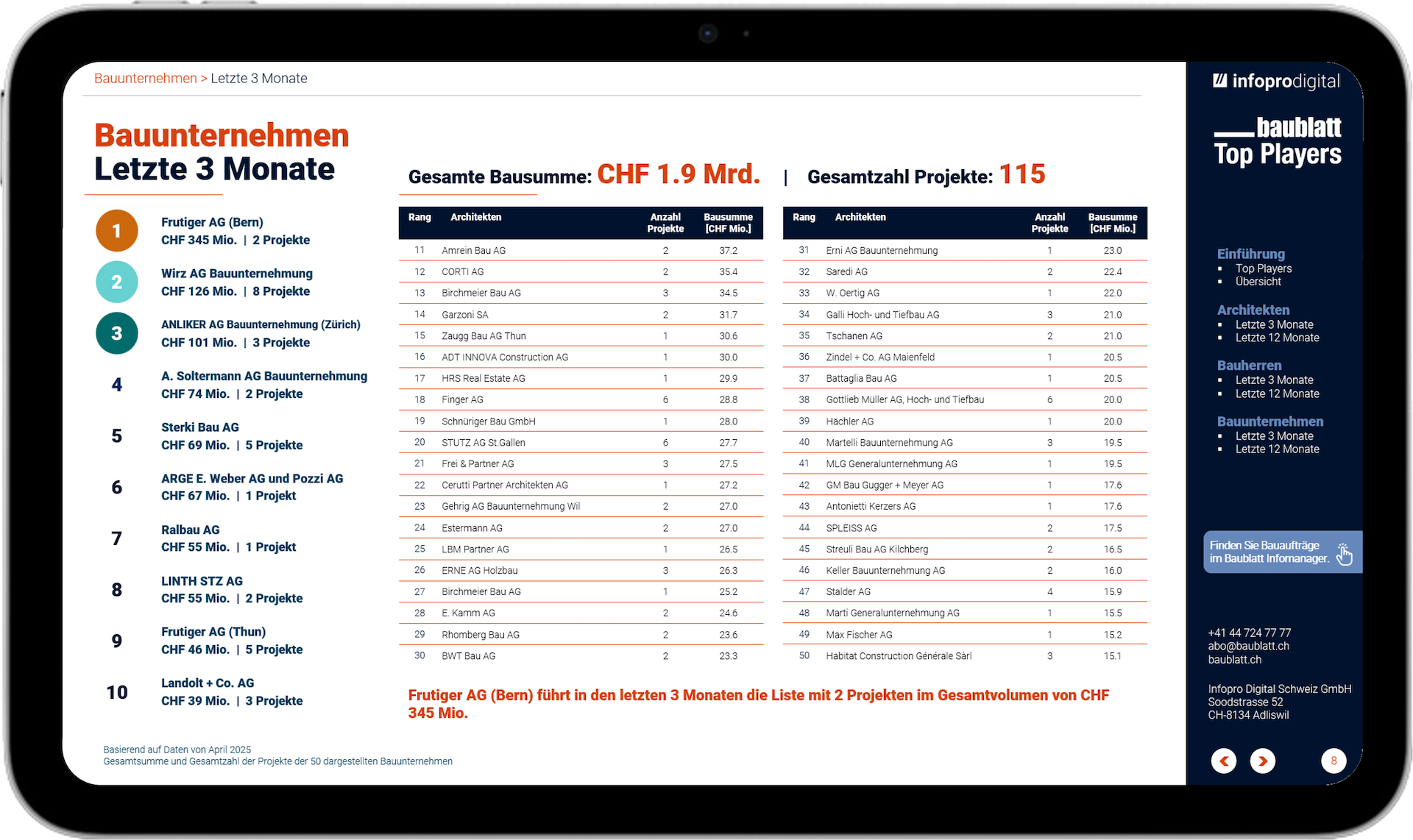

Doppelte Ernte mit Agri-Photovoltaik: oben Solarstrom, unten Beeren

Um den Ausbau der Photovoltaik voranzutreiben, braucht es grosse Flächen.

Bisher stehen dafür in der Schweiz Hausdächer und Fassaden im Vordergrund.

Künftig könnten PV-Anlagen aber auch auf Landwirtschaftsflächen entstehen – nicht

anstelle, sondern zusätzlich zur landwirtschaftlichen Nutzung.

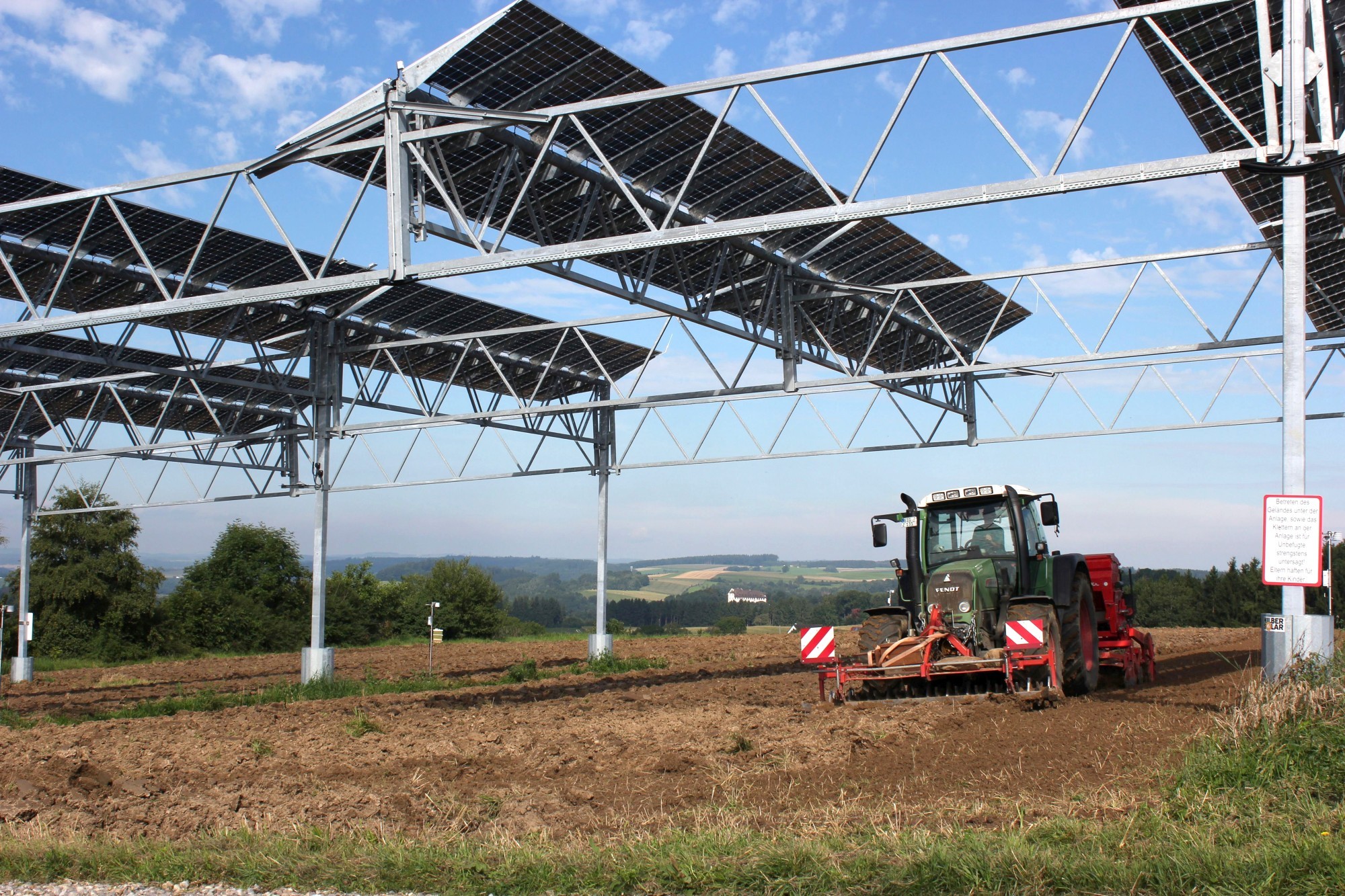

Quelle: Fraunhofer ISE

Agri-PV-Anlage bei einer Obstkultur in Gelsdorf im deutschen Rheinland. Bauern können sich mit der Produktion von Solarstrom eine neue Einnahmequelle erschliessen.

Von Benedikt Vogel

Ende 2021 deckte einheimischer Solarstrom 5,3 Prozent des

Schweizer Elektrizitätsbedarfs, so die Schätzung des Fachverbands Swissolar.

Die 150'000 landesweit installierten Solaranlagen produzierten 3,2 Terrawattstunden

(TWh) Strom. Doch das ist erst der Anfang. Im vergangenen Jahr hat der

Bundesrat das Ziel gesetzt, die PV-Produktion bis 2035 auf 14 TWh zu

verfünffachen. Bis 2050 ist ein weiterer Ausbau um rund 20 TWh beabsichtigt.

Solarstrom soll dann rund 40 Prozent des Schweizer Strombedarfs decken.

An Flächen für Solaranlagen ist kein Mangel. Dächer und Fassaden von Gebäuden bieten in der Schweiz reichlich Platz. Erst ein geringer Teil ist mit Photovoltaik-Modulen belegt, je nach Studie zwischen 4 und 13 Prozent der verfügbaren Fläche. Darüber hinaus könnten vermehrt auch Infrastrukturflächen (Parkplätze, Autobahnüberdachungen, Abwasserreinigungsanlagen) und landwirtschaftlich genutzte Flächen einbezogen werden.

Stromproduktion und Schutz für Pflanzen

Um den Ausbau der Photovoltaik (PV) voranzutreiben, sind

grosse Flächen erforderlich, die mit Solarmodulen bestückt werden können.

Bisher stehen dafür in der Schweiz Hausdächer und Fassaden im Vordergrund.

Künftig könnten PV-Anlagen auch auf Landwirtschaftsflächen entstehen – nicht

anstelle, sondern zusätzlich zur landwirtschaftlichen Nutzung.

Grosse Freiflächenanlagen auf der grünen Wiese, wie man sie vom Ausland kennt, könnten in der kleinräumigen Schweiz auf Akzeptanzprobleme stossen. Anders wäre das bei der Agri-Photovoltaik (kurz: Agri-PV), bei der landwirtschaftliche Flächen ergänzend mit Solarmodulen überdacht werden. Während am Boden Beeren, Gemüse oder Obst wachsen, befinden sich darüber PV-Module, die Strom produzieren (siehe Box unten).

Landwirtschaft + Solarmodule = Agri-Photovoltaik

Unter Agri-Photovoltaik (kurz: Agri-PV, bisweilen auch

Agro-PV) versteht man die gleichzeitige Nutzung von Flächen für Landwirtschaft

und Solarstrom-Produktion. Agri-PV ist in verschiedenen Spielarten möglich. So

kann man die Module mit ausreichend Abstand über den Agrarflächen installieren,

oder die Module werden zwischen den Agrarflächen platziert, wobei die Module in

diesem Fall auch senkrecht stehen können und mitunter beidseitig mit

Solarzellen bedeckt sind.

Agri-PV befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen Energieerzeugung, Landschaftsschutz und landwirtschaftlicher Produktion. In Deutschland haben sich Vertreter aus Landwirtschaft, Solarindustrie, Forschung und Zertifizierungsorganisationen 2021 auf eine provisorische, noch nicht rechtsverbindliche Norm für Agri-PV geeinigt (DIN SPEC 91434).

Gemäss diesem Vorschlag zählen auch Freiflächenanlagen auf Dauergrünland mit ausreichend grossem Reihenabstand als Agri-PV. Laut DIN SPEC 91434 dürfen durch die PV-Installation maximal 15 Prozent der Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung verloren gehen, und der Ertrag auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen darf nicht mehr als ein Drittel sinken.

In der Schweiz ist der Bau von Freiflächeanlagen ‹auf der grünen Wiese› bisher nicht erlaubt. In welcher Form Agri-PV in der Schweiz künftig praktiziert werden darf, ist Gegenstand der laufenden politischen Debatte. (bv)

Weltweit betrachtet hat sich die Solarstrom-Gewinnung über Landwirtschaftsflächen im letzten Jahrzehnt etabliert. Nach Angaben des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg (D) waren Ende 2021 weltweit Agri-PV-Anlagen mit über 14 GW in Betrieb, was annähernd der fünffachen Leistung des Schweizer Solarparks entsprach. Die meisten Anlagen stehen in Asien, darunter eine chinesische 700 MW-Grossanlage über einer Beerenkultur am Rande der Wüste Gobi.

Quelle: Fraunhofer ISE

Agri-PV-Pilotanlage des Fraunhofer ISE in Heggelbach im Allgäu. Die Solarmodule sind so hoch angebracht, dass der Traktor für die Aussaat unten durchfahren kann.

Das deutsche Unternehmen «BayWa r.e.» betreibt in Holland Anlagen über Himbeer- und Johannisbeer-Kulturen sowie Testanlagen mit Erd-, Blau- und Brombeeren. «Der wirtschaftliche Betrieb von Agri-PV-Anlagen ist in den meisten Ländern noch eine Herausforderung. Solange eine doppelte Nutzung landwirtschaftlicher Flächen rechtlich nicht klar geregelt ist, kann Agri-PV im Wettbewerb mit herkömmlichen Freiflächenanlagen kaum mithalten, auch aufgrund der Mehrkosten für die Aufständerung. Allerdings sehen wir hier viel Bewegung – auch in der Schweiz», sagt Max Trommsdorff, Spezialist für Agri-PV beim Fraunhofer ISE.

Himbeeren in guter Qualität

Tatsächlich wächst in der Schweiz das Interesse an einer Landwirtschaft, die neben Obst und Gemüse auch Solarstrom erntet. Am Versuchsstandort Conthey (VS) des bundeseigenen Forschungsinstituts Agroscope wurde Mitte 2021 eine 165 m² grosse Pilotanlage vom Energieunternehmen Romande Energie SA gebaut und in Betrieb genommen, unterstützt vom BFE im Rahmen seines Pilot- und Demonstrationsprogramms.

Erdbeer- und Himbeerpflanzen sind mit Modulen des Westschweizer Start-ups Insolight überdacht und durch diese geschützt. Beim gedeckten Anbau von Beeren werden herkömmlicherweise Folientunnels eingesetzt, weil das höhere Erträge, eine bessere Qualität der Früchte und weniger Pilzbefall hervorbringt. Agroscope will nun in dem vierjährigen Versuch herausfinden, in welchem Mass diese Vorteile auch gegeben sind, wenn man statt Folientunnels teiltransparente PV-Module einsetzt.

Quelle: Agroscope

Himbeeren sind anfällig für Hitze. Agroscope untersucht im Wallis, ob die Beeren von der Beschattung durch Solarmodule profitieren.

Nach Auskunft von Bastien Christ, Leiter der Forschungsgruppe Beeren und Medizinalpflanzen bei Agroscope, sind die ersten Ergebnisse beim Anbau von Himbeeren im Herbst 2021 ermutigend ausgefallen: «Die Qualität der Früchte und ihre Grösse waren ausgezeichnet. Ob beziehungsweise in welchem Mass die Früchte von der Schattierung durch die PV-Module profitieren, werden wir voraussichtlich Ende 2022 wissen, wenn die Ergebnisse des ersten Versuchsjahres vorliegen.» Der Solarertrag der Anlage wird laut Schätzung der Projektverantwortlichen bei 110 kWh/m2 pro Jahr liegen, etwa 25 Prozent tiefer als bei einer herkömmlichen Anlage mit lichtundurchlässigen Modulen.

Erhebliches Potenzial

Mit dem Potenzial der Agri-PV befassen sich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). In einer interdisziplinären Studie im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft werden agronomische, raumplanerische, rechtliche und technologische Aspekte untersucht.

Nach einer ersten, noch provisorischen Schätzung hat Agri-PV in der Schweiz ein Potenzial von 10 bis 18 TWh pro Jahr. Dabei wurde angenommen, dass in den Talzonen 20 Prozent der Spezialkulturen-Flächen, 5 Prozent der offenen Ackerflächen und 3 Prozent des Weide- und Grünlands für Agri-PV herangezogen werden können.

«Wir nutzen das PV-Potenzial auf den Gebäuden bisher viel zu zögerlich. Wir brauchen daher insbesondere grosse PV-Anlagen, welche durch Stromversorger finanziert sind und mit denen rasch viel Strom produziert werden kann. Sofern gewisse gesetzliche Bestimmungen in der Raumplanung angepasst werden, könnte Agri-PV schon bald sehr wichtig werden», sagt Professor Jürg Rohrer, Leiter der ZHAW-Forschungsgruppe Erneuerbare Energien.

Quelle: Prof. Peter Schumacher/ZHAW

Agri-PV wird in der Schweiz erst in Ansätzen praktiziert: Bild einer privat initiierten Anlage über einem Rebberg in Walenstadt.

Zugunsten von Agri-PV würden auch ökologische Gründe sprechen, betont Agraringenieurin Mareike Jäger, die das ZHAW-Projekt leitet: «Je mehr sich die Folgen des Klimawandels in Form von Hitze oder Starkregen bemerkbar machen, umso mehr können Agri-PV-Anlagen ihre Vorteile ausspielen.» So könnte die Beschattung durch Solarmodule den Bedarf für Bewässerung senken.

Eine andere ZHAW-Studie, die im Auftrag des BFE das Thema Biodiversität untersucht hat, kommt zum Schluss, dass insbesondere schattentolerante Kulturen wie Salate, Kartoffeln, Spinat oder Ackerbohnen von Agri-PV profitierten. Biodiversität und Ressourcenschutz in der Landwirtschaft könne durch Agri-PV sogar verbessert werden, weil hier weniger Agrochemikalien eingesetzt und Nährstoffverluste durch Nitratauswaschung reduziert würden, hält die Studie fest.

Politische Weichenstellungen

Die gesetzlichen Bedingungen spielen eine zentrale Rolle bei der künftigen Nutzung der Agri-PV. Bislang steht solchen PV-Anlagen in der Schweiz nämlich ein doppeltes Hindernis im Weg: Erstens sind sie in der Landwirtschaftszone faktisch ausgeschlossen, und zweitens erhalten Bauern, die auf ihrem Land solche Anlagen betreiben, für die fragliche Fläche keine Direktzahlungen.

Mit der neuen Raumplanungs-Verordnung, deren Vernehmlassung im Januar 2022 abgeschlossen wurde, dürften sich die Chancen der Agri-PV zumindest ein Stück weit verbessern. Neu sollen Solaranlagen über Grünflächen in bestimmten Fällen, die im Einzelnen noch zu definieren sind, zugelassen werden. Am Ende werden politische Entscheide die Weichen stellen, in welchem Mass sich die Schweizer Landwirtschaft in Richtung Energieproduktion fortentwickeln wird.

Gründächer bewahren

Das Zusammenspiel von Vegetation und Photovoltaik wird nicht

nur in der Agri-PV diskutiert, sondern auch bei der Installation von

Solaranlagen auf begrünten Dachflächen. Die Erfahrungen zeigen, dass

Begrünungen oft verschwinden, wenn Dächer mit PV-Modulen bestückt werden.

Dadurch gehen die positiven Effekte von begrünten Dächern auf Stadtklima,

Biodiversität, Erscheinungsbild und die Regenwasserrückhaltung verloren.

Ein vom BFE unterstütztes Pilot- und Demonstrations-Projekt in Winterthur untersucht, wie beide Nutzungen – Dachbegrünung und PV-Stromproduktion – in Einklang gebracht werden können. Auf dem Dach eines umgebauten Mehrfamilienhauses wurde im Herbst 2021 eine PV-Anlage mit mono- und bifazialen Modulen in verschiedenen Aufständerungsformen errichtet. Nach der Einsaat im Frühjahr 2022 wird ein Forschungsteam der ZHAW Energieertrag, Regenwasserrückhaltung und Biodiversität über mehrere Jahre analysieren.

Hierbei wird zum Beispiel untersucht, ob die Reflexion der Blätter silbriglaubiger Pflanzen oder ein helles Substrat den Solarertrag erhöhen. «Übergeordnetes Ziel des Projekts ist eine marktfähige Lösung unter Berücksichtigung des Unterhalts, die als Vorlage für die Gestaltung künftiger Energiegründächer dienen kann», sagt Andreas Dreisiebner, Inhaber der Firma A777 Gartengestaltung, der für die Realisierung des Energiegründaches einschliesslich der Begrünung verantwortlich ist. (bv)