Münsterbaumeisterin: Die Frau, die gut zu Berns alter Dame schaut

Annette Loeffel ist seit 2019 Münsterbaumeisterin in Bern. Sie plant und leitet die Restaurierungsarbeiten am 604-jährigen Bau. Ihr Ziel: den Bestand zu bewahren, soweit es geht. Dabei spielt die Steinkonservierung eine entscheidende Rolle.

Quelle: Karin Stei

Annette Loeffel sorgt als Münsterbaumeisterin mit vielen anderen dafür, dass das Berner Münster der Nachwelt erhalten bleibt.

Das Berner Münster ist ein Schmuckstück des spätmittelalterlichen Kirchenbaus in der Schweiz. 1421 wurde der Grundstein zum Bau gelegt. Vollendet wurde die Kirche, wie viele andere europäische Sakralbauten, jedoch erst im 19. Jahrhundert. Ihre Schätze umfassen das Hauptportal mit dem Jüngsten Gericht, die gotischen Chorfenster, die Choranlage mit spektakulärem Gewölbe und Heiligenbüsten sowie das 1525 fertiggestellte Chorgestühl im frühen Renaissancestil. Ein grosses Erbe, das der Nachwelt erhalten bleiben soll.

Dafür sorgt die Münsterbaumeisterin Annette Loeffel seit 2019. Doch die gebürtige Seeländerin kennt den Kirchenbau schon deutlich länger. Als junge Architekturstudentin an der École polytechnique fédérale de Lausanne absolviert sie bereits vor Studienbeginn 1994 ein Praktikum bei Hermann Häberli. Nach einem Zwischenstopp in England beginnt Annette Loeffel 1997 ihre Tätigkeit bei Hermann Häberli, seit 1998 Münsterbaumeister, und wirkt ab 2004/2005 als stellvertretende Münsterbaumeisterin. 2013 steigt sie in die Firma Häberli Architekten AG ein und übernimmt diese 2019. Im gleichen Jahr erhält Loeffel das Mandat als Münsterbaumeisterin von der Berner Münster-Stiftung. «Zuerst wollte ich Archäologie studieren, dann habe ich mich aber für Architektur entschieden. Heute betreue ich auch andere Objekte in der Denkmalpflege und komme so meinem ursprünglichen Berufswunsch ziemlich nahe», sagt die Architektin lächelnd.

Münsterbaumeisterin aus Leidenschaft

Ihre Aufgaben als Münsterbaumeisterin sind vielfältig. Von täglichen Besprechungen mit den Mitarbeitenden und dem Leiter der Münsterbauhütte, Peter Völkle, über die Koordination der Arbeitspläne der Steinmetze, Bildhauer und Restauratoren bis hin zu allgemeinen Management- und Organisationsanforderungen, Öffentlichkeitsarbeit, Wahrung des Brandschutzes und der Sicherheit und die Beantwortung von Fachanfragen anderer Dombauhütten reichen die Anforderungen. Zusätzlich ist sie seit 2022 Vorsitzende der Europäischen Vereinigung der Dombaumeister, Münsterbaumeister und Hüttenmeister, die heuer ihre 50. Tagung abhält

Quelle: Beat Schweizer, Bern

Erstrahlt nach rund dreieinhalb Jahre langer, aufwendiger Konservierung und Reinigung im neuen Glanz: das Mittelschiffgewölbe.

Ein grosses Projekt unter Loeffels Leitung war die Restaurierung des Mittelschiffgewölbes aus dem Jahr 1573. Diese konnte im Dezember 2024 nach gut dreieinhalb Jahren abgeschlossen werden. «Dass die Baumeister damals auch sparen mussten, haben wir zum Beispiel daran gesehen, dass die dünnen Goldauflagen auf Zinnfolie geklebt waren. Die hatte sich schwarz verfärbt und Risse gebildet und musste nun konserviert und stabilisiert werden», schildert Loeffel. Aktuell läuft die Restaurierung des Westportals Süd. Im Winter ist der Aufbau eines Innengerüsts an der Nordseite geplant. «Nach der Reinigung des Mittelschiffgewölbes sieht man nun die Verschmutzung im nördlichen Seitenschiff umso mehr», fügt sie an.

Erhalten statt erneuern

Der Unterhalt des Sakralbaus ist – wenig überraschend – eine kontinuierliche Aufgabe. Regelmässig sind Mitarbeitende mit Hängegerüsten, mit Hebebühnen und im Seil unterwegs, um Fugen und Risse zu schliessen, Fehlstellen mit Mörtel zu schliessen oder kleine Bleche zum Schutz des Mauerwerks zu installieren. «Das Berner Münster ist wie ein Geschichtsbuch mit 600 Seiten, in dem man unglaublich viel ablesen kann», erklärt Annette Loeffel begeistert. «Unsere Strategie ist, so weit wie möglich die Substanz zu erhalten, und so wenig wie möglich zu erneuern.» Ein Ansatz, der heute Standard ist. Um die Jahrtausendwende bedeutete dies jedoch einen Paradigmenwechsel für die Berner Münsterbauhütte. Als sie 1889 wiedergegründet wurde, begannen die grossen Renovationskampagnen, die vor allem die Aussenfassade betrafen. Ganze Fassadenteile wurden ausgetauscht oder erneuert, ohne Rücksicht auf die historische Substanz.

Quelle: Karin Stei

An diesem Portal sieht man exemplarisch den Übergang vom Steinaustausch zur Steinkonservierung. Die neuen, grauen Steine (rechts) setzen sich deutlich von den alten, gelblichen Sandsteinen ab.

Die Liste der ausgetauschten Bauteile ist lang. Annette Loeffel zeigt exemplarisch auf das Hauptportal, das aus dem 15. Jahrhundert stammt. «Von 1960 bis in die 1990er-Jahre wurde es komplett überarbeitet. Die ursprünglichen Figuren wurden ins Historische Museum gebracht», führt sie aus. «Ausser den Figuren im Tympanon sind alles Replika. Die neuen Figuren haben modernere Gesichter. Das Portal wurde zudem komplett neu farbig gefasst, das würde man heute vielleicht auch nicht mehr so machen.» Das sehe jetzt zwar sauber und gefällig aus, aber dafür sei viel Geschichte verloren gegangen. «So perfekt sah es im Mittelalter bestimmt nie aus», fügt Annette Loeffel an. Weiter deutet sie auf die Eckfiale an der Nordwestecke, die sich durch ihre hellen Steine deutlich absetzt. «Dieses Bauteil wurde schon zweimal komplett erneuert. Einmal 1905 und dann um 1982 mit Obernkirchener Hartsandstein. Deshalb ist es heller.»

Steinkonservierung und Restaurierung

Als Hermann Häberli im Jahr 1998 Münsterbaumeister wurde, sah er diese Neubauten kritisch. Dies vor allem, als er entdeckte, dass die ausgetauschten Werkstücke noch über einen gesunden statischen Querschnitt verfügten. Auf der Suche nach Alternativen stiess er auf den Steinrestaurator Andreas Walser und dessen Frau Kathrin Durheim aus Zug. Beide hatten in den 1980er-Jahren angefangen, selbst mineralischen Mörtel zu mischen, damit Steine zu restaurieren und zu konservieren. Hermann Häberli und Annette Loeffel konnten sich vom Erfolg dieser Methode überzeugen. «Die Restaurierungen waren alle in einem super Zustand, was uns motiviert hat, diese Vorgehensweise für das Berner Münster weiterzuentwickeln», sagt Annette Loeffel im Rückblick.

Quelle: Berner Münster-Stiftung, Bern

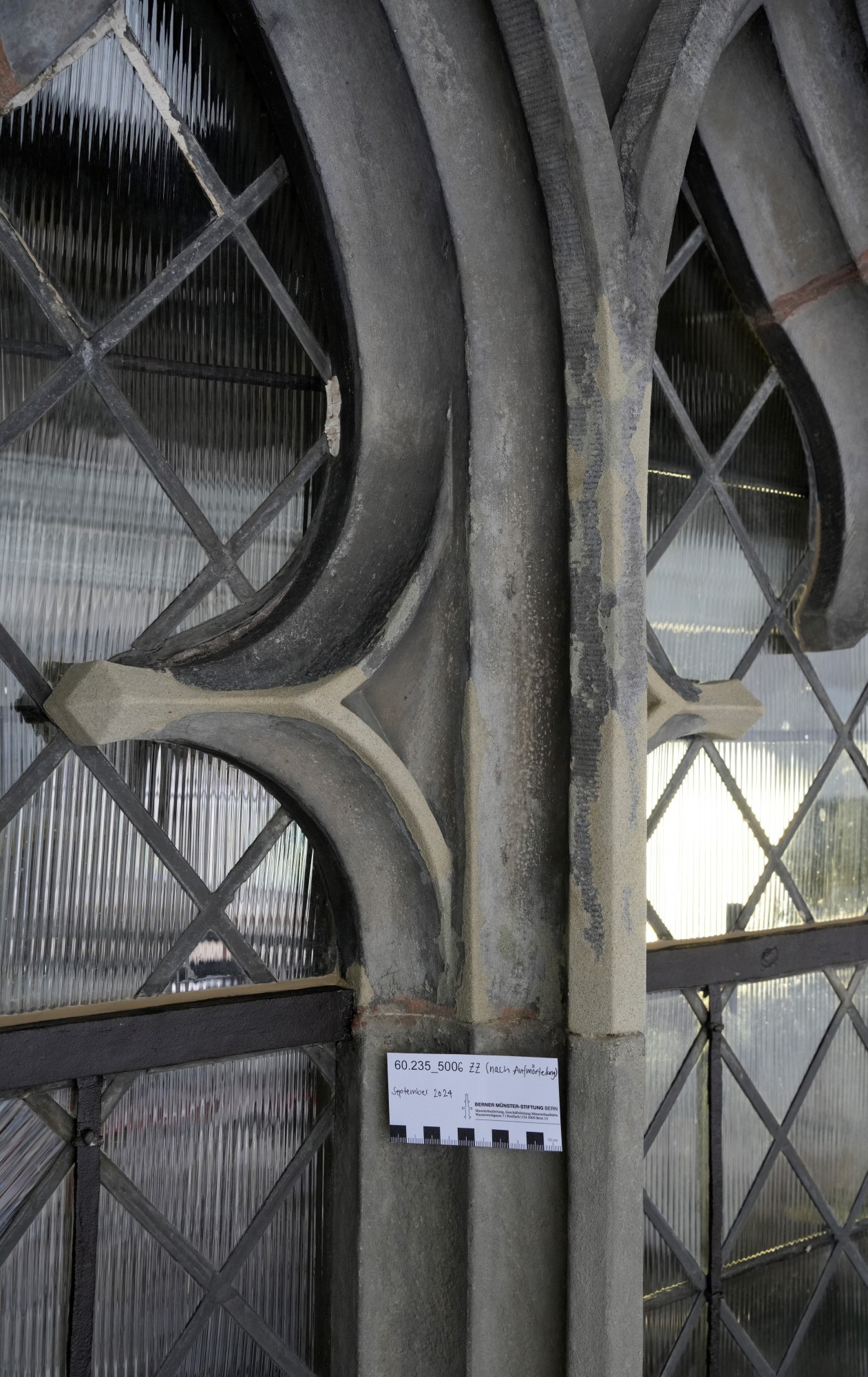

Detail aus einem Fenstermasswerk des nördlichen Obergadens als Beispiel einer Konservierung mit Steinergänzungsmörtel. Hier der angetroffene Vorzustand vor der Aufmörtelung ...

Quelle: Berner Münster-Stiftung, Bern

... und hier: der Zustand nach der Aufmörtelung mit mineralischem Mörtel, aber noch ohne Retuschen.

Doch der neue Ansatz fiel nicht gerade auf fruchtbaren Boden. «Am Anfang wurden wir belächelt, auch innerhalb des Dombaumeistervereins. Einwände wie ‚Das fällt bestimmt runter‘ oder ‚Das macht das Handwerk kaputt‘ gab es viele», erzählt sie. Auch das Team musste von der neuen Methode überzeugt werden. Um die Argumente der Skeptiker zu entkräften, wurden Versuche an Bauteilen gemacht, die zum Austausch bestimmt waren. Die Eckfiale Süd am Westwerk von 1905 konnte so mit verschiedenen Methoden erhalten werden. 24 Jahre später präsentiert sie sich in bestem Zustand. Ebenso wie andere restaurierte Bauteile. Diese neue Arbeitsweise entlastete auch die Finanzen erheblich. Statt 2,1 Millionen Franken wie beim Pendant an der Nordwestecke kostete die Restaurierung der Eckfiliale Süd inklusive Schulung der Crew nur rund 250 000 CHF. In der Folge wurde der Betrieb der Münsterbauhütte umgestellt.

Ein Denkmal voller Überraschungen

Seither hat sich die Berner Münsterbauhütte zu einem anerkannten Kompetenzzentrum für Steinkonservierung und Denkmalpflege entwickelt. Als wertvolle Unterstützung erwies sich zunächst das Rezeptbuch, das Andreas Walser bei seiner Pensionierung Annette Loeffel übergeben hatte. Darauf konnte die Münsterbauhütte bei der Mixtur der Mörtel aufbauen und diese mit wachsender Erfahrung verfeinern.. «Wir würden nie jemand anderes beauftragen, für uns Mörtel herzustellen», betont Loeffel. «Wir wissen, wie wir mit ihm umgehen, ihn pflegen und anbringen müssen. Das fängt mit der richtigen Vorbereitung des Untergrunds an und endet mit der Formung des Mörtels möglichst nah am Bestand.»

Traditionelles Handwerk spielt bei der Konservierung der Steine eine wichtige Rolle. Chemie komme kaum zum Einsatz, lediglich Kieselsäure-Ester, um den Stein zu festigen. Nur was sich nicht mehr retten lasse, werde weggenommen und je nach Situation ersetzt. «Das ist wie bei einer Zahnreparatur», erklärt Loeffel. «Da flickt man die Löcher auch und ersetzt nicht gleich den ganzen Zahn.» Seit 2020 unterstützt das hauseigene Labor die Werkleute. Dort werden unter anderem Musterflächen untersucht und auf Unverträglichkeiten wie zum Beispiel mit früher eingesetzten Festigungs- und Hydrophobierungsmitteln getestet.

Quelle: Karin Stei

Annette Loeffel bespricht mit Kilian Brügger die nächsten Schritte in der Restaurierung des Figurenfrieses am Westportal Süd.

Überhaupt gilt es, Techniken immer wieder der Situation anzupassen. Bei der Restaurierung des Westportals Süd zeigt sich aktuell, dass zum Beispiel bemalte Flächen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden, auf gewisse Reinigungsverfahren ganz anders reagieren, als das beim Westportal Nord der Fall war. Daher wurde bisher keine Methode gefunden, die schwarzen Verfärbungen ohne Materialverlust zu entfernen. «Wir wissen am Anfang nicht, welche Schichten übereinanderliegen», sagt die Münsterbaumeisterin. «Oft gibt es auch Überraschungen.» Steinbildhauer Kilian Brügger, welcher die Oberflächensicherung am Profil und Relief des Westportals Süd durchführt, ist auch an der Restaurierung der Wandbemalung beteiligt. «Wenn das Reinigen nicht möglich ist, dann gibt es die Möglichkeit, die Verfärbungen zu retuschieren oder zu übermalen», erklärt er.

Der neue Stressfaktor Klimawandel

Eine Möglichkeit der Reinigung ist ein Verfahren mit dem Laser. Hierzu wurden die Mitarbeitenden der Berner Münsterhütte von Kolleginnen und Kollegen aus Köln und Pisa geschult. Der rege Austausch zwischen den europäischen Dombauhütten bringt gemässs Annette Loeffel die Restaurierungstechnik voran und macht die Fortschritte allen zugänglich. So hat beispielsweise die Kölner Dombauhütte ihre Mitarbeitenden in der Mörtelverarbeitung durch die Berner schulen lassen.

Die Strategie der Erhaltung statt eines Neubaus habe sich bewährt. «Heute sind wir in Bern so weit, dass wir den Nachholbedarf des Unterhalts gut im Griff haben» , sagt die Münsterbaumeisterin. «In den letzten 25 Jahren konnten wir sehr vieles aufholen, konservieren, reinigen und reparieren. Mit unseren Methoden sind wir dabei schneller vorwärtsgekommen, als wenn wir das Ganze ausgetauscht hätten. Doch nicht nur die Methoden, sondern auch die Herausforderungen am Münster haben sich im vergangenen Vierteljahrhundert geändert. Damals sorgte saurer Regen für Schäden, heute sind es die veränderten klimatischen Bedingungen. Wind- und Starkregenereignisse, Wassereinbrüche und stärkere Klimaspitzen beeinflussen Sandstein ebenso wie Glasmalereien und vor allem die Betriebsabläufe. Um Wasserschäden zu minimieren, werden Fugen und Risse permanent mit Mörtel geschlossen oder auch Blechabdeckungen eingesetzt, um dem Wasser so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Ein Vorteil sei dabei der ständige Betrieb der Münsterbauhütte. Dieser ermögliche stets eine rasche Reaktion.

Quelle: Karin Stei

Der Haupteingang des Berner Münsters: Die Restaurierung des Westportals Süd (rechts) steht aktuell im Zentrum der Renovations-Arbeiten.

«Wir schauen, dass es der alten Dame gut geht», betont Annette Loeffel. Wir, das heisst in engerem Sinne: das sechsköpfige Team des Architekturbüros Häberli sowie die acht bis zehn Mitarbeitenden der Münsterbauhütte. Deren Team umfasst Steinmetzinnen, Bildhauer, Steinrestauratoren und Steinrestauratorinnen sowie eine Petrophysikerin. Dazu gesellen sich je nach Bedarf (Architektur-)Historiker, Informatiker, Gerüstbauer, Spengler, Zimmerleute, Stahlbauer, et cetera. Viele von ihnen arbeiten schon seit Jahren am Berner Münster und bringen einen grossen Erfahrungsschatz mit ein. Unterstützt wird Loeffel ausserdem von den Denkmalpflege-Stellen der Stadt und des Kantons Bern sowie von weiteren Fachleuten der Berner Münster-Stiftung. Ihr direktes Vorgesetztengremium ist das Münster-Baukollegium, eine Art Ausschuss der Berner Münster-Stiftung, welcher die Stiftung als Bauherrin vertritt. Es hat in allen kunsthistorischen und denkmalpflegerischen Fragen die Oberaufsicht und nimmt fachlich die ausgeführten Bauarbeiten ab. «Wir diskutieren viel über die Techniken und Konzepte, das bringt uns alle voran.»

Grosser Respekt für die Vorgänger

Wenn Annette Loeffel Musse hat, über ihre Arbeit nachzudenken, dann tut sie das mit einem starken Gefühl der Verbundenheit zu ihren Vorgängern. «Sie haben den Grundstein gelegt und die Kirche nie fertig gesehen» , sagt sie. «Mich berührt sehr, dass sich nach so vielen Generationen auch heute noch Menschen mit viel Herzblut um das Berner Münster kümmern.» Matthäus Ensinger, der erste Baumeister des Münsters, ist für sie ein grosses Vorbild. Als Innovator habe er jegliche Hilfsmittel eingesetzt, den Bau voranzutreiben. «Für seine Zeit war er unglaublich modern.» Das gilt ohne Frage auch für die heutige Baumeisterin.

Das Berner Münster

Quelle: AIRMOTION GmbH, Muri b. Bern

Das Berner Münster blickt auf eine über 600-jährige Geschichte zurück. Der Turm prägt mit seiner stolzen Höhe von fast 101 Metern die Silhouette der Bundesstadt.

Eigentümerin des Berner Münsters ist seit 1874 die Evangelische-reformierte Gesamtkirchgemeinde Bern. Im Auftrag der Gesamtkirchgemeinde und der Einwohnergemeinde Bern besorgt die Berner Münster-Stiftung, gegründet 1993, gemeinsam mit der Münsterbauhütte, die bauliche Pflege des Münsters. Sie werden ideell und materiell unterstützt durch den Förderverein des Berner Münsters.

Wichtige Bauetappen: 1421 wurde der Grundstein des Berner Münsters gelegt, am Ort der alten Leutkirche. 1517 folgte die Fertigstellung des Chors. Ende des 16. Jahrhundert gab man den Turmbau aus statischen und finanziellen Gründen auf. Erst 1889 bis 1893 gelangte dieser zur Vollendung. Mit der Reformation 1528 kamen die Münsterbaustellen nach und nach zum Stillstand. Erst 1573 vollendete Daniel Heintz das Mittelschiffgewölbe. In der Folge waren es politische und finanzielle Gründen, welche den Dombau zum Erliegen brachten. 1881 wurde der Münsterbauverein, 1889 die Münsterbauhütte für die Aufstockung des Turmes neu gegründet. Er ragt heute 101 Meter in die Höhe ragt. 2003 bis 2014 erfolgte eine erste Sanierung des Turmes. 2014 bis 2017 wurde das Chorgewölbe restauriert. Die angrenzenden Seitenkapellen waren 2018 bis 2020 an der Reihe. (ks)

Weitere Infos unter: www.bernermuensterstiftung.ch