Wasserkraft: Wie viel Wasser bleibt für die Natur übrig?

In vielen Gewässern bleibt der Natur nach der Wasserkraftnutzung nur wenig Wasser. Dies wirkt sich angesichts von Klimawandel und Biodiversitätsschwund zunehmend gravierend aus. In einer Studie bietet ein Forschungsteam der WSL, der Eawag und der Universität Zürich, einen interdisziplinären Überblick und zeigt Wissenslücken auf.

Quelle: Jonathan Molina /WSL

Alpines Wasserkraftwerk an der Blinne im Kanton Wallis: Bei niedrigen Abflüssen wirken sich Temperaturschwankungen schneller auf das Gewässer aus, was insbesondere für kälteliebende Arten problematisch sein kann.

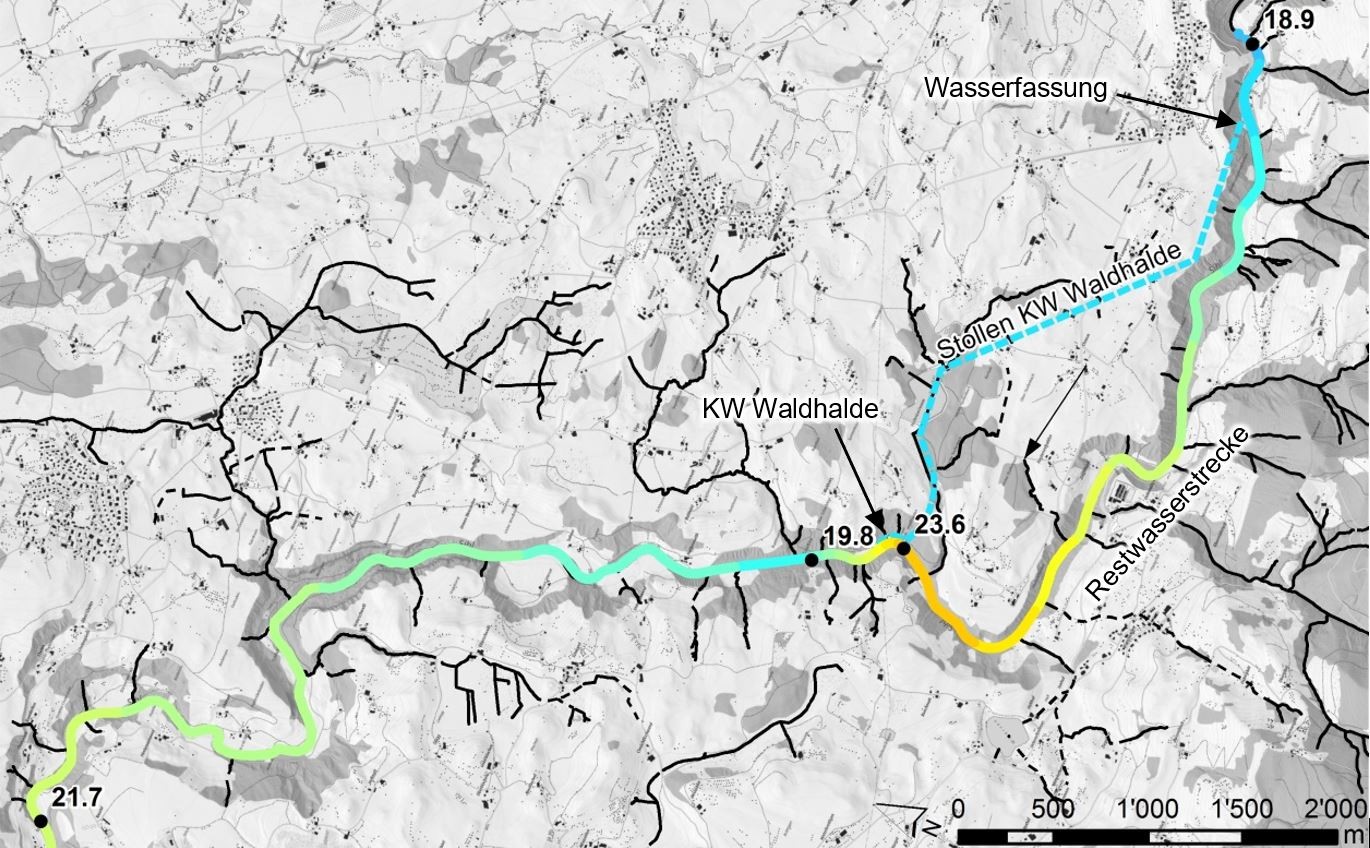

Vielerorts bleibt der Natur vom natürlichen Abfluss in Flüssen und Bächen nicht mehr viel: Der Mensch braucht einen Grossteil dieses Wassers, zum Beispiel für die Stromproduktion für die Wasserkraft oder für die Agrarwirtschaft. Damit die biologische Funktion von Bächen und Flüssen gewährleistet bleibt, schreibt das Gesetz einen Mindestabfluss vor oder vielmehr das sogenannte Restwasser. Doch die Festlegung der Restwassermenge hat ihre Tücken und ist komplex: «Restwasser bedeutet für die Wasserkraft eine Produktionsminderung und für die Gewässerökologie ein Existenzminimum», erklärt dazu Tobias Wechsler, Hydrologe von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Er ist einer der Autoren eines Bericht zu diesem Thema, der im Fachmagazin «Aque & Gas» einen Artikel publiziert worden ist.

Dass es nach der Wasserkraftgewinnung «angemessene Restwassermengen» geben muss, ist seit 1975 in der Bundesverfassung festgelegt. Allerdings: «Bei der Verankerung der Restwasserbestimmungen im Gewässerschutzgesetz setzte sich 1991 ein Ansatz durch, der zu niedrigeren Mindestrestwassermengen führte als ökologische Untersuchungen empfahlen», schreiben Weschsler und seine Kollegen in ihrem Bericht.

Wasserlebewesen in der Schweiz auf Roten Listen überrepräsentiert

Dreissig Jahre später zeigt sich, dass es um die Ökologie der Gewässer nicht gut bestellt ist: In der Schweiz sind Wasserlebewesen auf den Roten Listen der bedrohten Arten überrepräsentiert – 65% der Fische und Rundmäuler sowie 47% der Wirbellosen. Anhand dieser Gruppen lässt sich laut WSL der ökologischen Zustand der Gewässer einfach bewerten. So verlangsamen reduzierte Wassermengen beispielsweise Strömungen, verstärken Algenwachstum und führen zu schwankenden Wassertemperaturen, bei denen spezialisierte Arten nicht mehr überleben können. Aber auch trockene Lebensräumen im Gewässerraum können unter dieser Entwicklung leiden: So sind etwa an den Ufern Libellen und Uferpflanzen oder Vögel wie der Flussregenpfeifer betroffen.

«Flusslebewesen kommen zwar mit Störungen wie Hoch- oder

Niedrigwasser zurecht, aber nicht mit kleinsten Restwassermengen oder

täglichen, starken Schwankungen, wie sie durch die Wasserkraftnutzung

entstehen», erklärt WSL-Ökologin Sabine Fink. Sie untersucht die

ökologischen Auswirkungen der Schwall-Sunk-Dynamik, das heisst, das

rasche Auf und Ab des Wasserpegels im Zuge der Stromerzeugung.

Teilstrecken von Flüssen werden zwischenzeitlich fast trocken, während

plötzliche hohe Abflüsse (Schwall) das Bachbett erodieren und tief

einkerben. Sowohl das eine als auch das andere hat Folgen für die

Lebewesen der Uferzonen und auf Inseln. «Wir beobachten in alpinen

Flüssen, die wir seit zehn Jahren untersuchen, dass sich die

Artenzusammensetzung verändert hat und nun den Vorkommen auf klassischen

Trockenstandorten entspricht.»

Klimawandel beim Festlegen der Restwassermenge mit einbeziehen

Quelle: Mende & Sieber 2022 / WSL

Wasserentnahmen können im Sommer die Wassertemperatur erhöhen, im Winter reduzieren. Temperaturen der Sihl am 19. August 2019.

Laut WSL wird immer deutlicher, dass auch der Klimawandel berücksichtigt werden muss: Er wirkt sich auf die Abflüsse und direkt auf die Wasserwirtschaft, aber auch auf die Biodiversität in den Fliessgewässern aus. Zugleich ist ein Ausbau der Stromproduktion aus Wasserkraft politisch gewünscht und geplant. «Die Frage nach der angemessenen Restwassermenge stellt sich angesichts dieser Veränderungen erneut», so Wechsler. Denn auch die Ansprüche der Natur und anderer Wassernutzungen, beispielsweise zur Kühlung oder für die Bewässerung, nehmen zu. «Restwasser und Abflussschwankungen von einzelnen Kraftwerken betreffen das Überleben von Arten und Lebensräumen in ganzen Einzugsgebieten», sagt Fink. «Deshalb braucht es Lösungen für gesamte Flusssysteme».

Einen nächsten Schritt sieht Wechsler vor allem bei der Ausgestaltung von Wasserrechtskonzessionen: Das Nutzungsrecht für Wasser, ein öffentliches Gut, wird heute für eine Dauer von bis zu 80 Jahren verliehen (mehr dazu in der Box unten) und hat während der laufenden Konzession kaum Spielraum für Anpassungen. Wechsler dazu: «Ein anpassungsfähiges Management kann helfen, auf Veränderungen wie den Klimawandel oder Schwall-Sunk-Belastungen besser zu reagieren – ohne dass die Betriebe Planungssicherheit verlieren.»

Damit die verschiedenen Ansprüche an die Gewässer besser miteinander in Einklang gebracht werden können, braucht es transparente Datengrundlagen. Laut WSL fehlen aktuell unabhängige Zahlen zu den tatsächlichen Auswirkungen von Restwasserbestimmungen auf die Stromproduktion. «In der Vergangenheit zeigte sich, dass dieser Einfluss überschätzt wurde», schreiben die Autoren der Studie in Aqua & Gas. Als Wissenschaftler befolgen die Ökologin Fink und der Hydrologe Wechsler das Ziel, Zusammenhänge zu erkennen und diese zu vermitteln, damit diese in eine nachhaltige Wasserwirtschaft einfliessen können.

Beschränkter Spielraum bei Wasserkonzessionen

Für Kraftwerke, die vor 1992 konzessioniert wurden, greifen die Restwasserbestimmungen (Art. 31–33 GSchG) erst nach einer allfälligen Neukonzessionierung. Das führte zu äusserst langen Fristen: Weil die Konzessionen oft für die maximal zulässige Dauer von 80 Jahren vergeben wurden, vergeht mancherorts zwischen der Aufnahme angemessener Restwassermengen als Ziel in der Verfassung (1975) über das Inkrafttreten des GSchG (1992) bis zum Gesetzesvollzug beinahe ein ganzes Jahrhundert. (mgt/mai)

Hier gehts zum Bericht: www.wsl.ch