Studie: Gletscherschwund wirkt sich tiefgreifend auf Stauseen aus

In den letzten hundert Jahren haben sich die Gletscher in der Schweiz um fast die Hälfte verkleinert, der Grossteil wird wohl bis 2100 abgeschmolzen sein. Was bedeutet dies für die Wasserkraftwerke und ihre Stauseen? Die Studie eines Experten der EPFL geht dieser Frage auf den Grund.

Quelle: Contains modified Copernicus Sentinel data 2016, Attribution

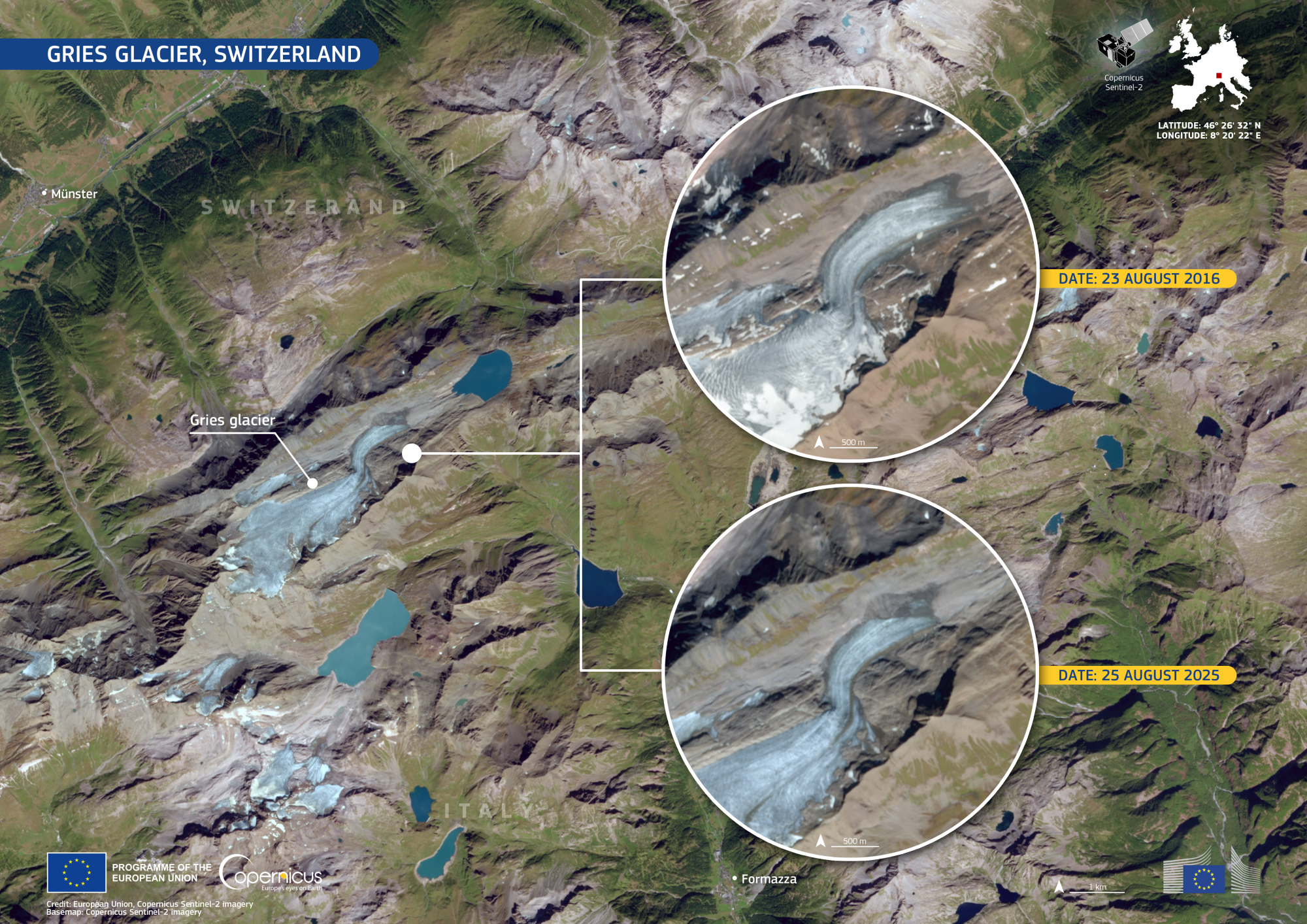

Der Griesgletscher ist in den letzten neun Jahren stark zurückg gegangen, das zeigen die Satellitenaufnahmen vom 25. August 2025 respektive vom 23. August 2016.

Die Tage des Griesgletschers sind gezählt, das zeigt die obenstehende Bildmontage: Sie stellt eine Aufnahme, die im August dieses Jahres mit einem der Copernicus-Sentinel-2-Satelliten geschossen worden ist, einer Fotografie vom August 2016 gegenüber. Die Gletscherzunge ist stark geschrumpft. Wo sich einst eine dicke Eisschicht über den rauen Grund zog, ist heute vor allem nackter Fels zu sehen. Doch was bedeutet dies für die Zukunft des Stausees Gries, den der Griesgletscher zu einem grossen Teil speist? Der Griesstausee liegt auf einer Höhe von 2387 Metern, sein Wasser fliesst durch mehrere Wasserkraftwerke und mündet schliesslich in den Lago Maggiore. Auf dem Weg dorthin hat es etwa 3 Prozent der Schweizer Wasserkraft produziert.

Giovanni De Cesare, Bauingenieur und Leiter des Labors für Wasserbau an der ETH Lausanne, hat in einer Studie anhand des Griesgletschers und des Griessees untersucht, wie sich das schwindende, einst ewige Eis auf die Schweizer Wasserkraftwerke auswirkt. Er hat sie mit dem etwas provokanten Titel «Was wird zuerst verschwinden, der Gletscher oder der Stausee?» überschrieben. Die Grundlage seiner Untersuchungen bilden Literaturrecherchen sowie Auswertungen von Datensätzen der letzten Jahre zu Klimawandel, Gletscherentwicklung und Sedimentation in Stauseen. Damit erstellte er wiederum Szenarien für die Herausforderungen, mit denen Staudammbetreiber künftig konfrontiert werden könnten.

Was geschieht, wenn der Griesgletscher nicht mehr da ist?

Klar ist dabei, dass die Folgen für die Wasserreservoirs dieser Anlagen tiefgreifend sein dürften. «Im Moment hat dieses Wasser, bis auf ein paar Ausnahmen, nur einen Wert, weil man damit Strom erzeugen kann», resümiert De Cesare. «Wir sollten ihm auch einen wirtschaftlichen Wert geben, basierend auf den verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten. In der Zukunft werden Staudämme verschiedenen Zwecken dienen.»

Das Beispiel des Griessees respektive -staudamms zeigt folgendes Bild: Bis etwa 2070 wird der Gletscher Prognosen zufolge verschwunden sein, während der Stausee länger bestehen bleiben wird. Nach dem Abschmelzen des Eises werden Niederschläge, Schneefall und Schneeschmelze den See speisen. Dies wiederum hat zur Folge, dass bis 2100 wohl rund 30 Prozent weniger Wasser in den Stausee fliessen als heute. Dabei muss der er einen Teil der Rolle übernehmen, die jetzt der Gletscher spielt. Wie das Wasser aus dem Stausee verteilt wird, ist aber noch offen.

Mit ihren rund 220 Staudämmen stehe die Schweiz an einem Wendepunkt, heisst es in der Medienmitteilung der Studie. In der Schweiz sind Staudammbetreiber gesetzlich verpflichtet, die Anlagen vor dem Verkauf oder vor der Verlängerung ihrer Konzessionsverträge instand zu setzen und auf einen sicheren Betriebszustand bringen. Derweil haben sich in vielen Stauseen Sedimente angesammelt, was die Speicherkapazität und die Stromproduktion beeinträchtigt. Darum müssen viele Staudämme erneuert, in einigen Fällen erhöht und ein Teil Sedimente entfernt werden. Mit der globalen Erwärmung kommt eine unbekannte Variable hinzu: Was passiert, wenn die Gletscher verschwunden sind? Und damit stellt sich wiederum die Frage, inwiefern Bauingenieure das Ende eines Gletschers bei Sanierungsmassnahmen mit einbeziehen können.

Moränenmaterial anstelle von Gletschermilch

Laut De Cesare wird es bis zum Ende des Jahrhunderts zu grossen Veränderungen kommen. Der Gries-Staudamm hat bereits einige davon erlebt, wie seine Studie zeigt. «Früher hat der Griesgletscher feines Sediment respektive Gletschermilch abgesondert», so der Wissenschaftler. «Aber heute lagert er Moränenmaterial ab, das sich zu einem Delta formt. Zwar befindet sich die Moräne zurzeit an den Seiten des Gletschers, aber die für die Zukunft vorhergesagten starken Regenfälle könnten sie in den Stausee spülen.» Dies wiederum kann sich auf den Staudamm in seiner Funktion auswirken. Und, was ebenfalls ungewiss ist: Wie beeinflusst die steigende Baumgrenze den Boden in höheren Lagen? Entweder stabilisieren die Bäume den Boden oder sie beschleunigen in Regionen mit tauendem Permafrost die Erosion und machen die Gebiete unsicher. Darüber hinaus könnten sich dort, wo einst Gletscher waren, zweifellos neue Seen bilden. (mai/mgt)

Internettipp: Gletscher vorher und nachher

Wer wissen will, wie sich Gletscher im Laufe der letzten Jahre verändert haben, findet auf www.gletschervergleiche.ch eindrückliche Aufnahmen, oder vielmehr Vorher- und Nachher-Vergleiche, zum Teil in Form von interaktiven Panoramafotos, auch vom Griesgletscher. Aktuell sind 62 Gletscher porträtiert, mehrheitlich aus den Kantonen Bern und Wallis. Ergänzend zum Bildmaterial finden sich unter der Rubrik «Stories» aktuelle Beobachtungen.

Hinter dem Webauftritt stehen die Naturfotografen Daniela und Simon Oberli, sie haben sowohl die Panoramabilder als auch das entsprechende Programm dazu selber erstellt. (mai)