Strom für Zuhause aus ausgedienten Elektroauto-Batterien

Nachdem Traktionsbatterien jahrelang im Einsatz gewesen sind, haben sie oft noch eine Restkapazität zwischen 70 und 80 Prozent. Das reicht nicht für den weiteren Einsatz im Fahrzeug. Aber: Zu grossen Speichersystemen gebündelt könnten sie in Haushalten, Unternehmen oder bei Stromnetzbetreibern gute Dienste leisten. Dies ist die Idee hinter einem Forschungsprojekt des Fraunhofer Instituts und der EDAG Solutions.

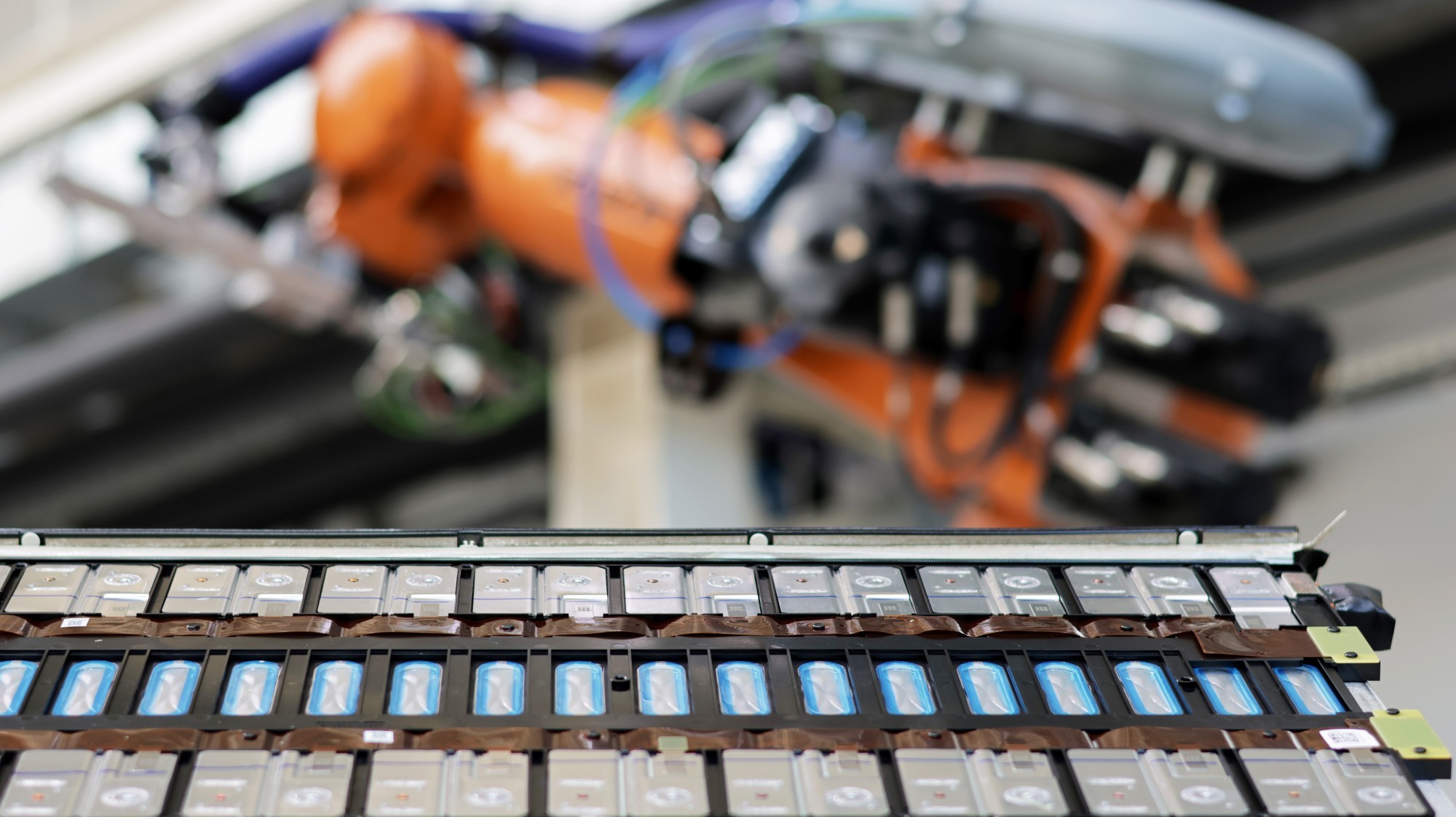

Quelle: Fraunhofer IWU

Erst durch Automatisierung werden Demontageprozesse wirtschaftlich.

Voraussichtlich wird sich in der EU die Menge an Altbatterien bis 2030 laut Fraunhofer Institut mehr als verzehnfachen. Spätestens dann braucht es laut dem Fraunhofer Institut Verfahren, die über das Recycling und Schreddern von Batterien hinausgehen. Die Voraussetzung für ein neues Batterienleben mittels Austauschs defekter oder gealterter Zellen respektive Module: eine weitgehend beschädigungsfreie Zerlegung aller Komponenten bis hinauf zur Zellebene. Gleichzeitig dürfen die Kosten dabei nicht aus dem Ruder laufen.

Was es dafür braucht, erforschen Rico Schmerler und sein Team am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) im sächsischen Chemnitz zusammen mit der EDAG Production Solutions im Rahmen eines Pilotprojekts: Zurzeit baut das IWU zusammen mit seiner Partnerin aus der Wirtschaft eine entsprechende Demontageanlage für aktive respektive noch funktionsfähige Traktionsbatterien: Sie soll nicht nur helfen, den Bedarf an energieintensiver Neuproduktion zu reduzieren, sondern es auch den Recyclingunternehmen erleichtern, wertvoller Rohstoffe wie Lithium und Kobalt aus nicht mehr aufbereitungsfähigen Zellen sortenrein für das Recycling zurückzugewinnen.

Völlig intakte Einheiten für neue Traktionsbatterien

Wie das Fraunhofer Institut mitteilt, setzt die Anlage «auf die variantenflexible und KI-gestützte Demontage», damit eine wirtschaftliche und sichere Handhabung verschiedenster Hochvoltspeicher gewährleistet wird.Dafür, dass nur wiederverwendbare Komponenten ausgebaut werden, sorgt ein integriertes System, das den «Gesundheitszustands» von Modulen und Zellen analysiert. Denn völlig intakte Einheiten lassen sich laut dem Forschungsteam gar für neue Traktionsbatterien nutzen.

Gleichzeitig soll die Infrastruktur als Datenplattform zur Standardisierung von Wiederverwertungs- und Recyclingprozessen funktionieren: Die gesammelten Daten bilden auch die Grundlage für die Weiterentwicklung von Qualifizierungsprofilen von Fachkräften in Sachsen. Interdisziplinäres Wissen aus Mechanik, Elektrotechnik und Informatik werde in vielen Berufsbildern rund um die Automobilität weiter an Bedeutung gewinnen. (mgt/mai)