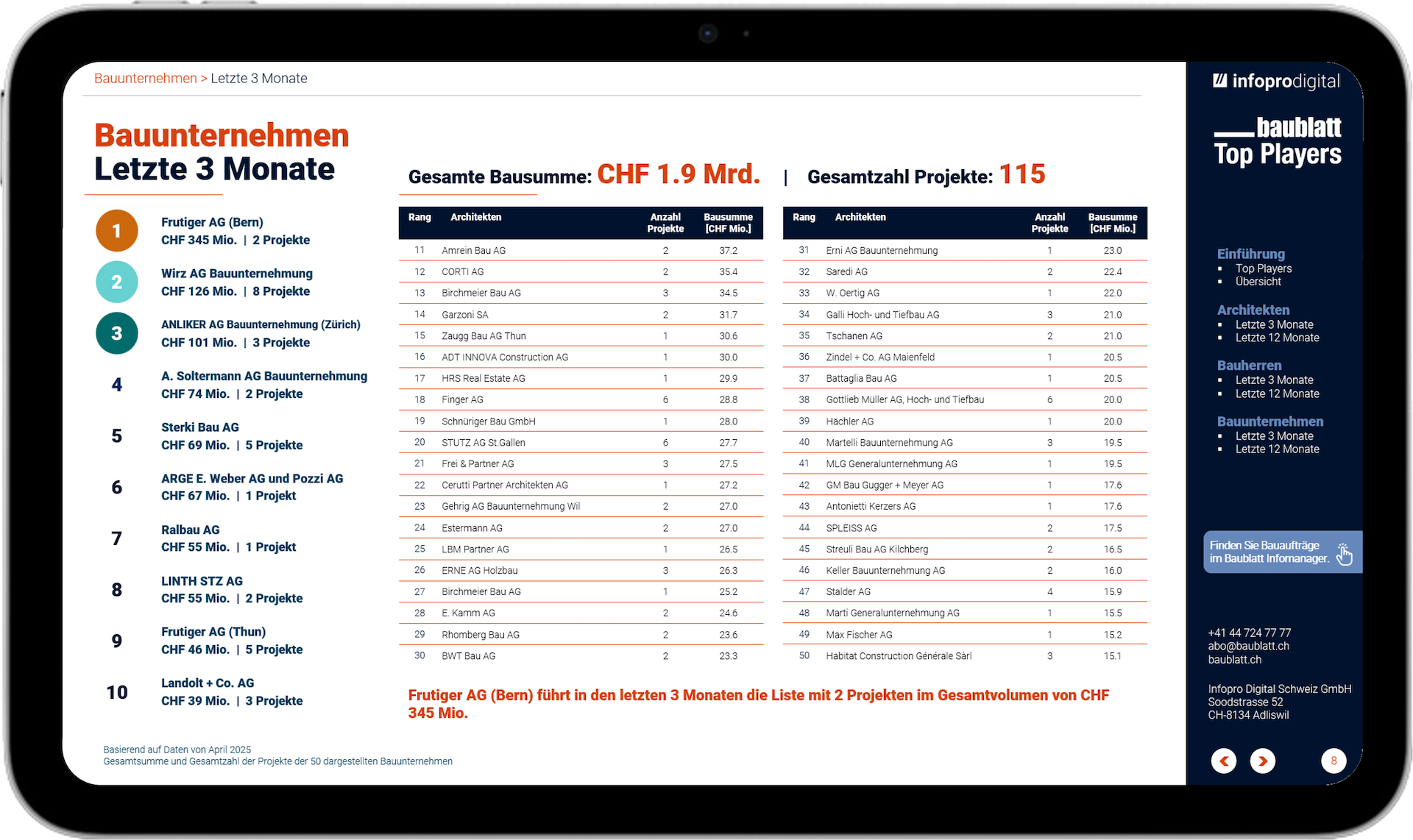

Textile Erdsonden: «Weben ist Geometrie»

Wärmepumpen sind inzwischen hochtechnische Aggregate. Verbesserungspotenzial sahen Forschende der ETH jedoch bei Erdsonden und erarbeiteten zusammen mit einem Textilunternehmen eine praxistaugliche Lösung. Der koaxialer Ansatz mit textiler Erdsonde bietet mehrere Vorteile.

Quelle: zvg

Idealerweise führen Bohrungen für Erdsonden bis in Tiefen mit wasserführenden Schichten.

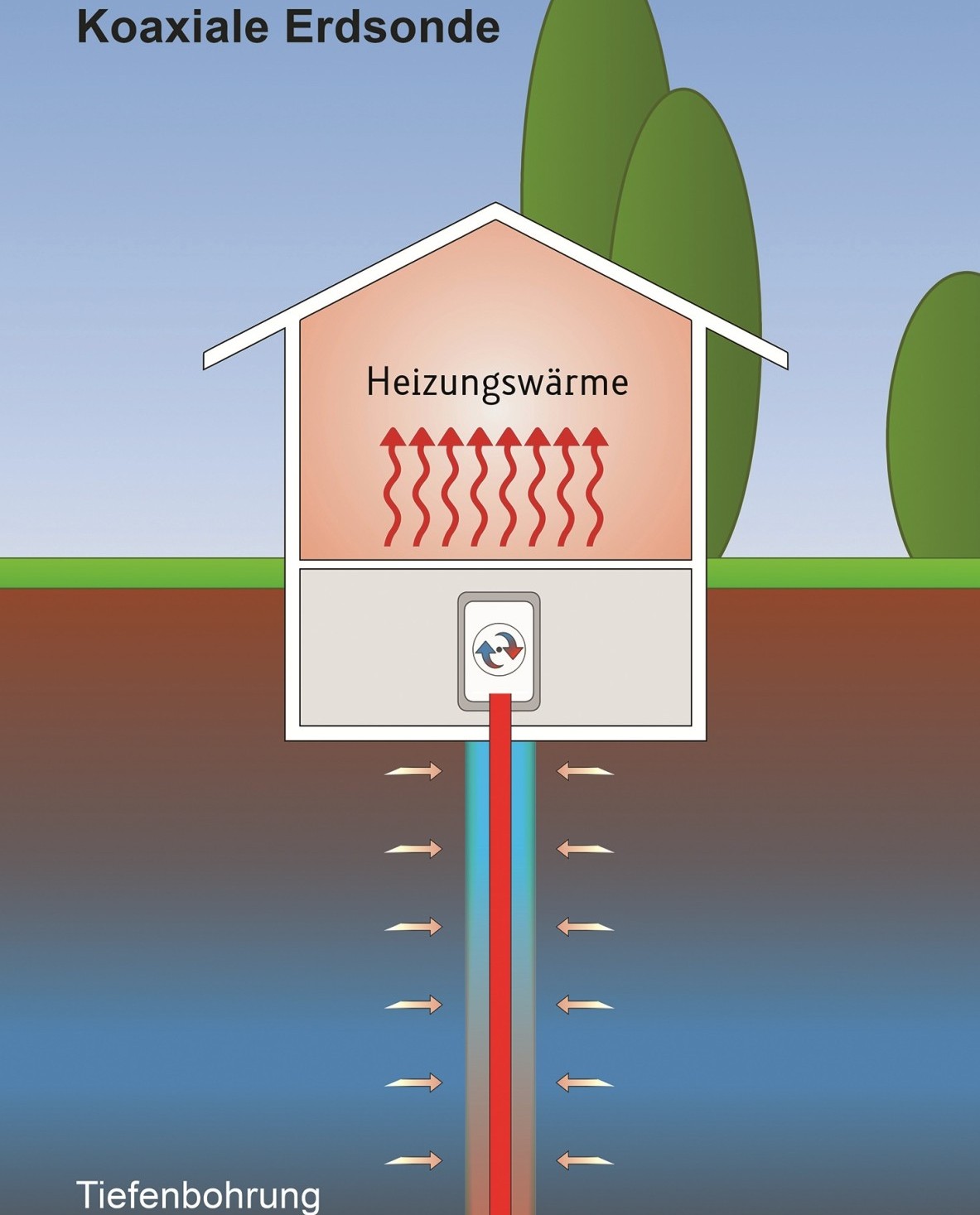

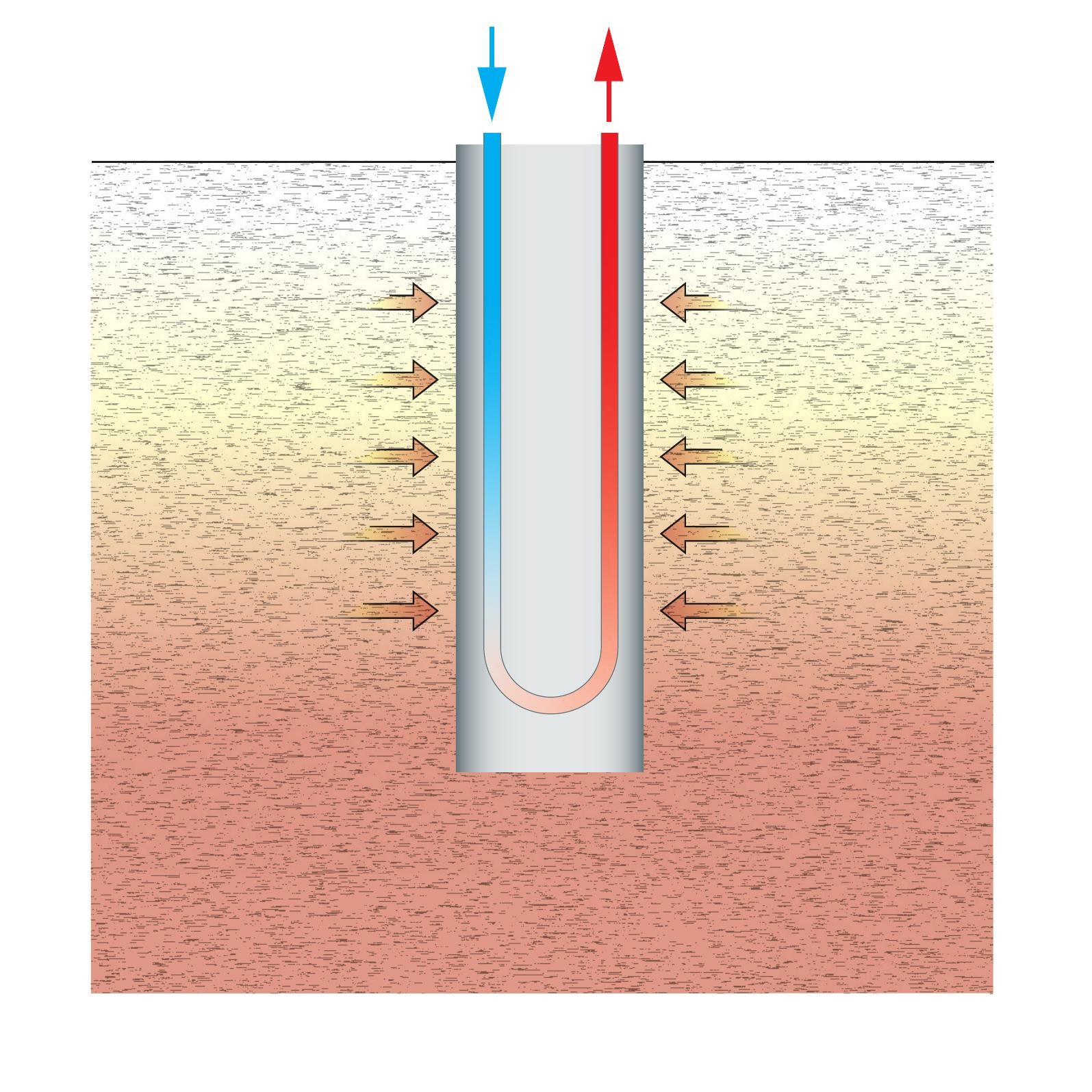

Der Einsatz von Wärmepumpen verzeichnete in den letzten zwei Jahrzehnten hohe Wachstums-raten. Erdsonden ermöglichen es, Sand-, Schotter- oder wasserführende Schichten für die Produktion von Wärmeenergie anzuzapfen. Dabei können sich unterschiedliche Konstellationen von Erdsonden ergeben. Einzelne Sonden, die tief ins Erdreich dringen, oder mehrere Sonden, die weniger tief in den Boden führen. Doch das Prinzip ist bei den meisten Anlagen ähnlich. In einem Kreislauf wird Tiefenwasser zum Wärmetauscher an der Oberfläche gepumpt und in Rohren nach unten geleitet. Der Kreislauf mit Vor- und Rücklauf umfasst bei herkömmlichen Anlagen ein U-Rohr, was mit dem Nachteil eines kleineren Rohrdurchmessers und einer Hinterfüllung verbunden ist.

Koaxial und flexibler Schlauch

Vor über zehn Jahren richteten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ETH Zürich ihren Forscherblick auf die Erdsonden und erkannten Verbesserungspotenzial. Die Forscher suchten konkret nach Alternativen für die U-Rohrsonden. Die Quintessenz war, dass Erdsonden eine koaxiale Geometrie aufweisen sollten. Wie bei herkömmlichen Erdsonden muss das Bohrloch hermetisch vom Umgebungsmedium getrennt werden. Die Forscher dachten an ein flexibles und wasserdichtes Gewebe, das ins Bohrloch eingezogen werden könnte. Wird es anschliessend mit Wasser gefüllt, presst der Wasserdruck das Gewebe an die Wand des Bohrlochs. In diesem Schlauch wird dann das Förderrohr platziert.

Quelle: zvg

Bei koaxialen Erdsonden braucht es lediglich ein Bohrloch, das mit einem Schlauch abgedichtet wird. In der Mitte befindet sich das Zentralrohr.

Eine derart gestaltete Erdsonde hätte mehrere Vorteile. Zum einen wäre für den Betrieb einer Wärmepumpe ein Bohrloch ausreichend. Zum anderen wäre ein wesentlich höherer Energieertrag zu erwarten. Denn die Kontaktfläche mit dem Erdreich und damit die Wärmeübertragung ist grösser als bei U-Rohrsonden. Im Vergleich zur herkömmlichen Art von Sonden sollte der Querschnitt des Schlauchs grösser sein, was das Absinken des kälteren Wassers befördert, was wiederum den Vorteil hat, dass die Umwälzpumpe weniger Leistung beansprucht. Und das Konstruktionsprinzip könnte die Montage vereinfachen. Während feste Rohre stückweise antransportiert und vor Ort zusammengesetzt werden müssen, lässt sich der flexible Schlauch aufrollen und gefaltet ins Bohrloch absenken. Das wärmere Tiefenwasser in 200 Metern wird sodann über ein festes Kunststoffrohr zum Wärmetauscher hochgepumpt. Für die Fassung des Tiefenwassers ist das Rohr am unteren Ende auf einer Länge von fünf Metern mit Löchern versehen.

Industriepartner finden

Schliesslich machten sich die Forschenden auf die Suche nach einem Industriepartner, mit dem die praktische Umsetzbarkeit der Idee geprüft werden sollte. Beim Textilunternehmen TTS Inova AG in Thayngen SH wurden die Forschenden schliesslich fündig. Die umfassende Expertise beim Einsatz verschiedenster Materialien, die hohe Kompetenz im Bereich der Webtechnik und das breite Produktport-folio überzeugten die ETH-Forscher. Das Unternehmen hatte eine lange Tradition bei der Produktion von Geweben aller Art. Schon in den Anfängen vor 150 Jahren waren neben dem klassischen Textilgeschäft auch bei technischen Textilien Tüftler am Werk. Zuerst mit Transmissionsriemen aus Baumwolle als Ersatz für die Verwendung von Leder. Nach der ingeniösen Verarbeitung war das Produkt aus Baumwolle günstiger und verschleissresistenter als Leder. Bei der Mechanisierung der Textilindustrie waren solche Produkte gefragt. Später folgte die Produktion von Feuerwehrschläuchen. Bis heute bilden technische Textilien im Unternehmen mit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen eigenen Bereich.

Tradtion weiterdenken

Simon Bernath leitet das Unternehmen in der 5. Generation. Als Geschäftsführer trieb er die Entwicklung von technischen Schwertextilien voran. Transportbänder, Hebe- und Fixiergurte und Riemen aus Polyester-Filament- oder Fasergarnen. Die TTS Inova AG stellt auch Förderrinnengewebe her, mit denen der Brennvorgang bei der Zementherstellung optimiert werden kann. Im Angebot sind auch sogenannteE-Glasbänder, die im Temperaturbereich bis 750 Grad Celsius als Dichtungen sowie als Funken- und Feuerschutz dienen oder als Schutzschläuche und Isolationsgewebe.

Quelle: zvg

Simon Bernath ist Geschäftsführer des Textilbetriebs. Als Bauingenieur begleitet er Projekte persönlich vor Ort. Hier wird die textile Erdsonde mit eigens konstruierten Geräten ins Bohrloch abgesenkt.

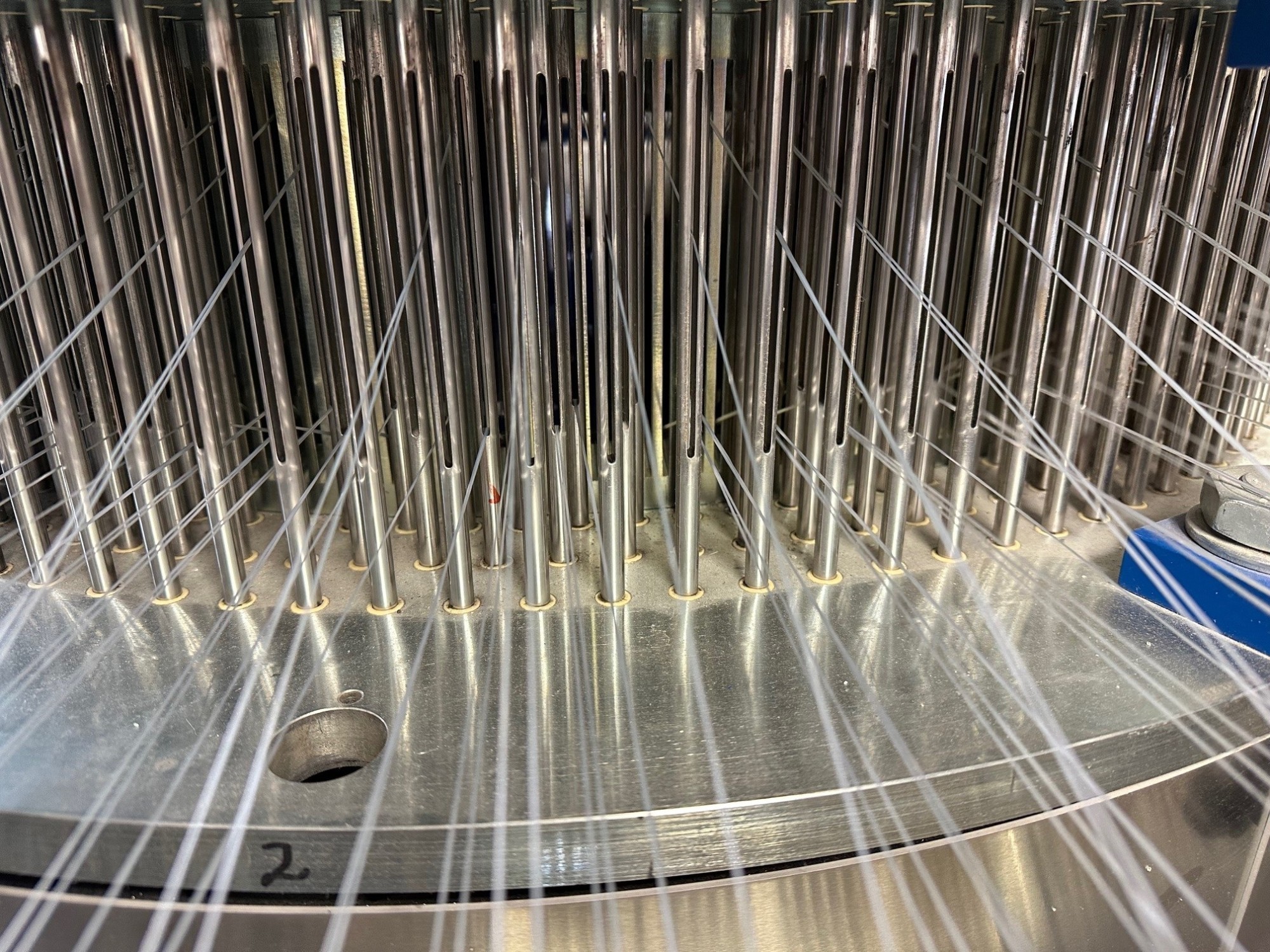

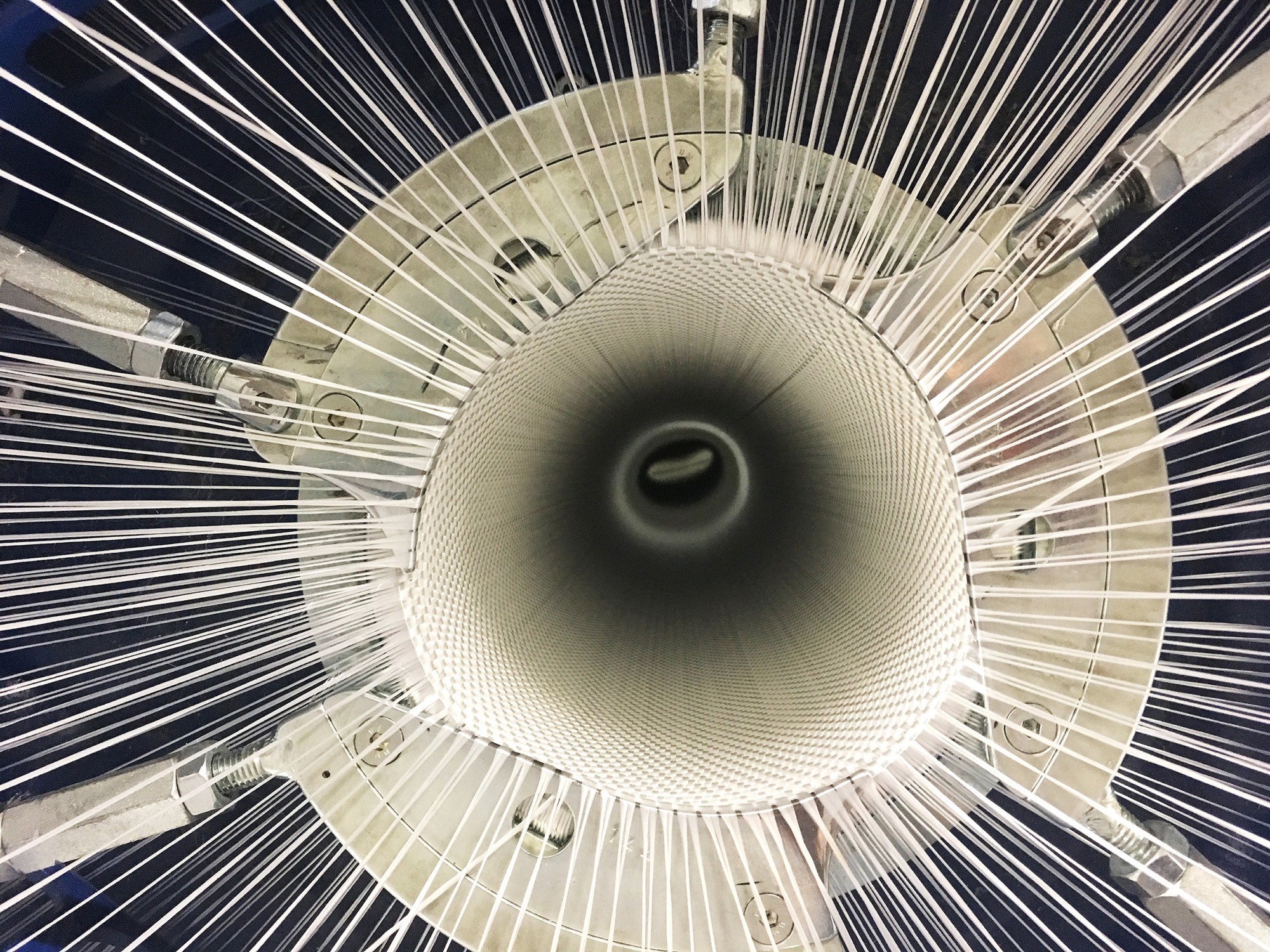

Das Unternehmen verarbeitet auch ultrahochmolekulares Polyethylen zu Geweben, Schläuchen oder Bändern. Der Kunststoff ist ausserordentlich verschleissfest und zeichnet sich durch eine hohe Schlagzähigkeit und gute Gleiteigenschaften aus. Gewebe aus Hochleistungsfasern können sehr schwere Lasten tragen, auch scharfe Kanten können den gespannten Gewebebändern nichts anhaben. Erreicht werden die Produkteigenschaften durch einen komplexen Webprozess. Dabei wird eine Vielzahl feinster Fäden aus dem hoch-festen Material zu Bändern verwoben.

Zuerst kamen Zweifel

Weil Bernath das Studium zum Bauingenieur absolvierte, bestanden nach wie vor Kontakte zu Instituten und Professoren. Er zweifelte zuerst an der Praxistauglichkeit des Vorschlags, den ihm die Forscherinnen unterbreitet hatten. Doch der Ansatz der Wissenschaftlerinnen ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Also nahm er Jahre später erneut Kontakt zur Hochschule auf. Danach wurden weitere Partner ins Boot geholt. Beim Gespräch im Fabrikgebäude etwas ausserhalb des Grenzorts Thayngen schildert Bernath die Gangart in der ersten Entwicklungsphase. «Drei Schritte vorwärts und zwei zurück.» Ab 2018 verfolgte er das Projekt dann ohne Partner weiter, entwickelte Maschinen und Geräte, optimierte Verfahren. Inzwischen waren auch das Material und der Aufbau des Schlauchs gefunden. Der Schlauch besteht aus einem robusten Polyestergewebe, das innen aus lebensmittelkonformem Silikon beschichtet ist. Das Gewebe bietet Stabilität, während das Silikon den Schlauch wasserdicht macht.

Quelle: zvg

Mehr als 600 Fäden werden zum Schlauch verwoben.

Mit Unterstützung verschiedener Partner galt es in der Folge, im Rahmen eines Pilotprojekts verschiedene technische Parameter auszutesten, um generell die Machbarkeit koaxialer Erdsonden mit Gewebeschlauch beurteilen zu können. 2021 markiert ein erster Prototyp dann den Durchbruch. In der textilen Erdsonde befinden sich gesamthaft zwischen 4,5 und 5 Kubikmeter Wasser, das in rund zwei Stunden umgewälzt wird. Über den Sondenkopf wird das Wasser wieder in den Schlauch eingeleitet. Dank des grossen Querschnitts und der Wasserdichte sinkt das Wasser in die Tiefe, sodass beim Betrieb eine geringere Pumpleistung notwendig ist. Weil Wasser bei vier Grad das kleinste Volumen und die grösste Dichte hat, sinkt es ab.

«Grundwasser höher gewichten»

Bei herkömmlichen Erdsonden gelten strenge gesetzliche Normen. Daher sind sie aus Gründen des Gewässerschutzes nicht überall erlaubt, beispielsweise weil Glykol als Wärmeträgerflüssigkeit zum Einsatz kommt. Zudem müssen starre Rohre mit Zement und Bentonit hinterfüllt werden. Dabei handelt es sich um Substanzen, die im flüssigen Zustand giftig sind und daher weder ins Erdreich noch ins Wasser gelangen dürfen. Aus diesen Gründen weisen GIS-Daten Gebiete exakt aus, wo herkömmliche Erdsonden zum Einsatz kommen dürfen und wo nicht. Mit dem Koaxial-Verfahren erübrigen sich Hinterfüllungen und Abdichtungen. Und als Wärmeträgerflüssigkeit wird Wasser verwendet. Um einen höheren Wärmeentzug zu ermöglichen, sollten Erdsonden auch wasserführende Schichten erreichen. Mit dem neuen System lassen sich Zonen mit Grundwasserschichten auch für Wärmepumpen nutzen. «Wir wollen vor allem Gebiete erschliessen, die sich am Rand der GIS-Zonen befinden», beschreibt Bernath den Fokus der Markterschliessung. Für den Einsatz des Systems in Frage kämen aber auch kleinere Gebiete mit Grundwasserschichten.

Nicht als Konkurrenz gedacht

Ziel sei es, Grundwasser als Wärmequelle nutzen zu können. Es gehe nicht darum, dass die Technik an Orten eingesetzt werde, wo andere mit herkömmlichen Erdsonden bereits Wärmepumpen betreiben. «Wir sind keine Konkurrenz zu herkömmlichen Erdsonden», präzisiert Bernath. Im Fokus stünden Übergangsbereiche. Von Interesse seien jene Gebiete, wo der Gewässerschutz herkömmliche Techniken nicht erlaube. Solche Grundwasserrandgebiete seien zahlreich. Es sei eine Lösung, die der Natur keinen Schaden zufüge. «Die Grundwasserqualität ist höher zu gewichten als die Wärmeproduktion», stellt Bernath klar.

Quelle: zvg

Das Gewebe ist auf der Innenseite mit lebensmittelkonformem Silikon beschichtet.

Das Tiefwasser des Vorlaufs hat eine Temperatur von neun Grad, beim Rücklauf liegt sie zwischen 4 und 5 Grad. Auf diese Weise lässt sich laut Bernath pro Meter Erdsonde eine Leistung von 40 bis 50 Watt erzeugen. «In den anvisierten Randbereichen, wo die Technik prioritär zum Einsatz kommen sollte, ist das eine gute Energieausbeute», beurteilt er das Ergebnis.

Auf hohen Druck ausgelegt

Weil es eine neue Technik sei und noch keine Normen existierten, gehöre es nebenbei auch zu seinen Aufgaben, Amtsstellen zu überzeugen. Nachdem das Baugesuch gestellt und schliesslich die Bewilligung erteilt wurde, erfolgte im Kanton Schaffhausen die erste Bohrung in klassischer Manier. Doch das Abteufen und die Installation des Schlauchs ins Bohrloch sei jeweils eine delikate Angelegenheit. Denn ein Riss im Gewebe führt zum Versagen des Systems. Ein speziell entwickeltes Verfahren soll dies verhindern. Mit einem fixierten Seil wird der Schlauch sachte ins Bohrloch geführt. Um eine kontrollierte Absenkung bewerkstelligen zu können, sind am unteren Ende des abgedichteten Schlauchs Stahlgewichte befestigt. In einer Tiefe von 250 Metern beträgt der Wasserdruck 25 bar. Auch diesen Extrembe-dingungen muss das System standhalten können. Deshalb ist der Gewebeschlauch auf einen Druck von 45 bar ausgelegt.

Quelle: zvg

Bei herkömmlichen Erdsonden wird ein U-Rohr eingesetzt und hinterfüllt.

Im Oktober 2022 hat die TTS Inova AG eine marktreife Anlage gebaut und selbst finanziert. Zwei weitere Anlagen wurden an Bauherrschaften geliefert. Sie befin-den sich auf dem Gelände des Tiefbauamts des Kantons Schaffhausen. Inklusive des Pilotprojekts sind derzeit vier Anlagen in Betrieb.

Bereit für industrielle Herstellung

Inzwischen arbeitet Bernath mit spezialisierten KMU zusammen. Das Unternehmen ist seit einem Jahr mit der ausgereiften und patentrechtlich geschützten Lösung auf dem Markt. «Wir sind bereit für die industrielle Herstellung», ist Bernath überzeugt. Die Produktion und Installation von 50 bis 60 Anlagen pro Jahr hält er für realistisch. Beim Gewebeschlauch rechnet er mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren. Installationen des Systems mit Gewebeschlauch in Bohrlöcher mit einer Tiefe von 250 bis 300 Metern seien technisch möglich. Das System sei zudem nach oben skalierbar. Bernath denkt bereits an Bohrungen bis in eine Tiefe von 500 Meter.

Beim koaxialen System dürften laut Bernath die Investitionen um einiges höher liegen als bei herkömmlichen Anlagen. Aufgrund von groben Schätzungen auf Basis der Beschaffungskosten bisher gebauter Anlagen und der Kalkulation von Eigenleistungen für Entwicklung und Bau der Spezialgeräte dürften diese um rund die Hälfte höher liegen als bei herkömmlichen Anlagen. Mit der Serienproduktion liessen sich die Kosten senken. «Da das System neu ist, braucht es von den Kunden auch Vertrauen in die Technik und in das Expertenwissen der TTS», ist sich Bauingenieur Bernath bewusst. Deshalb begleitet und überwacht er den Bau jeder Anlage persönlich vor Ort.

Quelle: zvg

In einer Tiefe von 250 Metern herrscht ein Druck von 25 bar. Deshalb ist der Gewebeschlauch auf eine Extrembedingung von 45 bar ausgelegt.

Maschinenpark mit Kundenfokus

Beim Gang durch die Werkhalle betritt der Besucher scheinbar eine andere Welt. Mit rund 200 Maschinen stellt das Unternehmen die unterschiedlichsten Gewebe her wie Möbelfransen, Zierquasten und Brokatborten oder Kordeln. Bei Heimtextilien handelt es sich um das zweite Standbein des Unternehmens. Alte mechanische Webmaschinen von Saurer sind noch im Einsatz und verzwirnen gerade Fäden zu Garn. Eine andere Maschine älteren Jahrgangs tut nach wie vor ihren Dienst, muss aber ständig im Auge behalten werden, um bei Unregelmässigkeiten im Produktionsprozess schnell reagieren zu können. Weil sich auf diesem Unikum nach wie vor spezielles Gewebe herstellen lässt, hat sie für den Betrieb einen entsprechenden Wert.

Beim Grossteil der Maschinen, die in Reihen in der blitzsauberen Produktionshalle stehen, handelt es sich jedoch um modernste Webmaschinen, die vollautomatisch ein Programm abarbeiten. Die gesamte Steuerung sei auf einem USB-Stick gespeichert, erläutert Bernath. Für spezifische Kundenwünsche sind sogar Spezialmaschinen im Lager. Die Angebotspalette ist breit. Gleichwohl können die meisten Möbel- und Vorhangposamente innerhalb eines Tages geliefert werden. «In der Schweiz sind wir die Einzigen, die diese Art von Textilien noch herstellen», sagt Bernath. In einem Raum hinter dem Lager sind zwei Frauen mit Zierrat für eine Musikgesellschaft beschäftigt. Hier sind die letzten Arbeitsschritte für einmal noch Handarbeit.

Betriebsbereiche ergänzen sich

Beide Bereiche ergänzen sich betriebswirtschaftlich. Heimtextilien bringen als Nischenprodukte operative und finanzielle Stabilität, während technische Textilien das Geschäft mit neuen Produkten beleben. Tradition und Innovation haben in diesem Fall eine grosse Schnittmenge. Obwohl technische Textilien vollkommen andere Anforderungen erfüllen müssen als Heimtextilien und die Webprozesse unterschiedlicher nicht sein könnten, werden sie sehr oft auf den selben Maschinen mit gleicher oder ähnlicher Technik produziert. Das Geschäft richtet sich nach dem technisch Möglichen. Für Bernath gilt dabei: «Weben ist Geometrie.»