Baukunst: Die Brücken von Robert Maillart

Robert Maillart (1872 – 1940) war ein Schweizer Bauingenieur von Weltrang. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Brücken im gebirgigen Abseits. Sie stellen der Natur kunstvolle, nutzbare Skulpturen gegenüber und können Besucher nach wie vor in Staunen versetzen. Für Tagesausflüge zu den Brücken reicht als Transportmittel der Drahtesel.

Quelle: Manuel Pestalozzi

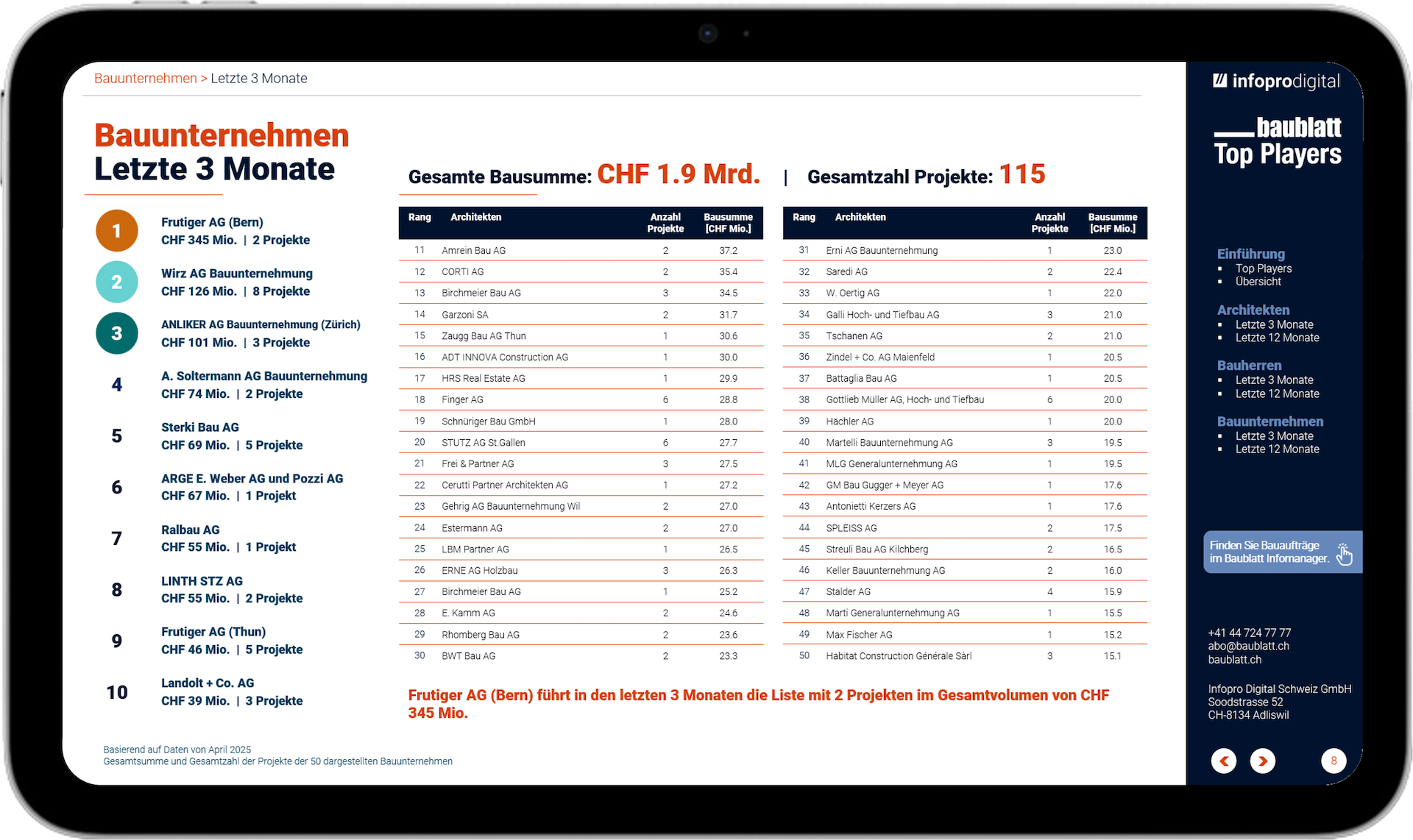

Die Salginatobelbrücke bietet sich den von Schiers her Anreisenden in ihrer ganzen Pracht dar. Sie wurde 1930 eröffnet.

Die Schweiz war und ist ein Brückenland. Eine der bekanntesten Sagen des Landes ist jene der Teufelsbrücke. Sie erinnert daran, wie viel Mut und Einfallsreichtum es braucht, um schwierige Geländehindernisse im Gebirge zu überwinden.

Zahlreich sind die Schweizer Ingenieure, die sich mit Brücken einen Namen gemacht haben: Der Besuch von Holzbrücken des Appenzellers Hans Ulrich Grubenmann (1709 – 1783) gehörte einst in die Reisepläne englischer Architekten, welche sich auf die Grand Tour nach Italien begaben. Othmar Ammann (1879 – 1965) feierte in den USA spektakuläre Erfolge, neben der George Washington Bridge von Manhattan über den Hudson entwarf er auch die Verrazzano-Narrows Bridge – und fiel bei der Einweihung einem jungen Donald Trump auf: als Verlierertyp, wegen seines unprätentiösen Auftretens.

Stahlbeton-Virtuose

Unprätentiös dürfte auch das Auftreten von Robert Maillart gewesen sein. Er muss sich als Ingenieur gesehen haben, der als Spezialist zudient, vermutlich ganz ähnlich wie Ammann. Künstlerische Ambitionen, wie sie sich etwa beim Architekten und Bauingenieur Santiago Calatrava manifestieren, sind nicht bekannt. Robert Maillart war auch nie in der Lehre tätig; nach einer Tätigkeit beim Tiefbauamt der Stadt Zürich gründete er mit Partnern ein Bauunternehmen. Nach beruflichen Erfolgen und einer Übersiedlung nach Russland kehrte Maillart nach der Oktoberrevolution mittellos als Witwer mit seinen noch kleinen Kindern in die Schweiz zurück. In Genf gründete er ein Ingenieurunternehmen, das Zweigniederlassungen in Bern und Zürich eröffnen konnte.

Quelle: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Unbekannt / Hs_1085-1929-30-1-25 / Public Domain Mark

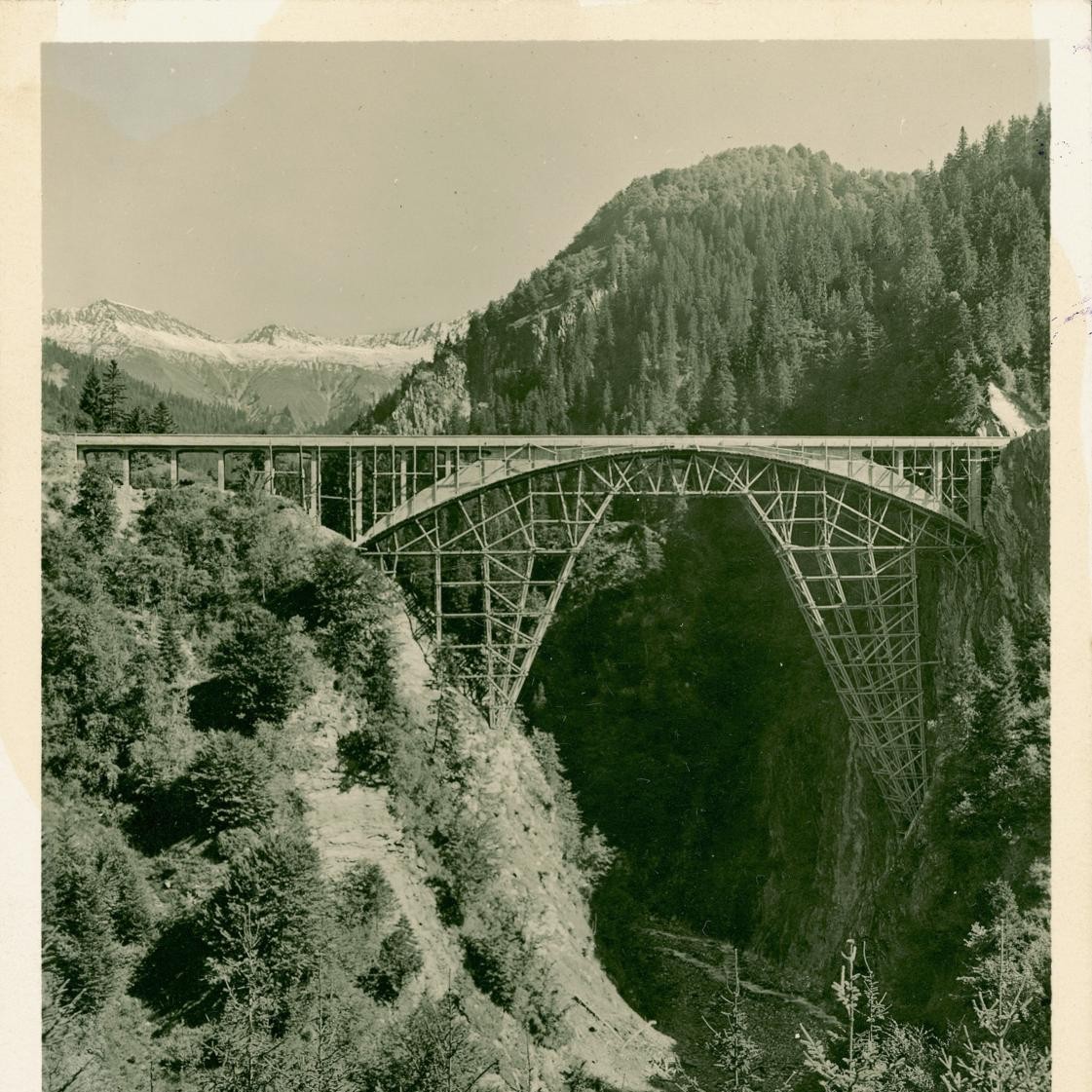

Das Lehrgerüst der Salginatobelbrücke wurde vom spezialisierten Zimmermann Richard Coray, Chur, aus Holz erstellt und war ein Kunstwerk für sich.

Der Stahlbeton war Robert Maillarts Fachgebiet. Mit ihm realisierte er Pionier- und Meisterleistungen. Neben Brücken entwarf er auch Strukturen für schwere Lasten, etwa Lagerhäuser oder Wasserreservoirs. Dabei kamen oft Pilzstützen zum Einsatz, welche in eleganter Weise das Durchstanzen von Decken verhinderten. Zu den weiteren Erfindungen gehörten Masten für Hochspannungsleitungen aus Beton und Kanalsysteme für Leitungen oder Wasserläufe.

Die aufsehenerregendsten Werke waren aber die Brücken – nicht zuletzt, weil sie viel exponierter sind als Lagerflächen oder Kanäle. Das ökonomische Ziel, Gewicht und Materialeinsatz möglichst gering zu halten, führte zu baukünstlerischen Wunderwerken, die ab den 1930er-Jahren international publiziert und besonders von Architektinnen und Architekten begeistert rezipiert wurden. 1937 verlieh das Royal Institute of British Architects Robert Maillart die Ehrenmitgliedschaft, zusammen mit dem französischen Meisteringenieur Eugène Freyssinet, ebenfalls ein Stahlbetonexperte. Es war das erste Mal, dass das Institut Bauingenieuren diese Ehre zusprach.

Sackgasse mit «Panthersprung»

Robert Maillarts berühmtestes Werk, das es 1947 in eine Ausstellung im Museum of Modern Art in New York schaffte, ist die Salginatobelbrücke. Sie befindet sich im Prättigau, Kanton Graubünden, und wurde im Jahr 1930 eröffnet. Sie kann per Velo besucht werden, beispielsweise mit Start in Landquart. Im Zentrum von Schiers biegt man von der Dorfstrasse in die Flurystrasse ab, ein Wegweiser kennzeichnet sie als Zufahrt zum «Weltmonument Salginatobelbrücke».

Der Titel geht zurück auf eine Auszeichnung der American Society of Civil Engineers aus dem Jahr 1991. In engen Windungen führt die Strasse nördlich des Dorfes zur Hangflanke über dem tiefen, beidseitig bewaldeten Schrabachtobel. Dieser Flanke folgt sie, bis das von Wald umgebene Weltmonument ins Blickfeld rückt. Es überwindet die Schlucht des Salginabachs, der direkt unterhalb von rechts in den Schrabach mündet.

Die Salginatobelbrücke verbindet das kleine Dorf Schuders mit Schiers. Die Verbindungsstrasse ist eine Sackgasse, hinter Schuders erhebt sich die Bergkette des Rätikons. Vor dem Bau der Brücke war Schuders nur über einen Saumpfad erreichbar, der ins Tobel hinab und auf der anderen Seite wieder empor führte. Der Bauder Fahrstrasse wurde ab 1928 begonnen, nachdem der Kanton Graubünden 1925 das allgemeine Fahrverbot für Autos aufgehoben hatte. Am 12. Juli 1928 veröffentlichte das kantonale Bauamt eine Ausschreibung zum Bau der Salginatobelbrücke.

Wie kam es, dass in dieser sprichwörtlich hinterwäldlerischen Umgebung eine aussergewöhnliche, elegante und revolutionäre Brücke gebaut wurde, die wie ein Panther die Schlucht zu überspringen scheint? Ganz einfach: Das Angebot des Unternehmens Florian Prader & Cie. für die von Robert Maillart entworfene Brücke erwies sich mit dem Pauschalpreis von 135'000 Franken als das preiswerteste der 19 eingegangenen Angebote!

Quelle: Manuel Pestalozzi

Die Eleganz der Salginatobelbrücke wirkt zeitlos. In den 1990er-Jahren wurde sie gründlich saniert.

Formgebung im Teamwork

Der vergleichsweise niedrige Preis der Brücke macht deutlich, dass Material und Form einen ökonomischen Hintergrund haben – die Schönheit erscheint fast als eine Begleiterscheinung. Das Brückenbauwerk ist 132,30 Meter lang und führt in gerader Linie über das Tobel. Die lichte Höhe über dem Bachbett beträgt rund 90 Meter. Das statische Grundsystem besteht aus einem Dreigelenk-Hohlkastenträger mit einem versteiften Stabbogen. Am Scheitelpunkt des Bogens befindet sich ein Gelenk und eine Naht in der Fahrbahn. Querwände stützen die Fahrbahn ab und stellen die Verbindung zwischen dem Bogen und ihr her. Auf der tieferen Westseite wird die stetig um drei Prozent ansteigende Fahrbahn zuerst mit fünf direkt im Fels stehenden Querwänden zum Bogen herangeführt.

Die Konstruktion wirkt leicht, luftig, materialsparend und dennoch robust. Auffallend ist die Absenz von sichtbaren Widerlagern, welche oft massiv und mächtig in Erscheinung treten; die Bogenenden scheinen den Fels auf beiden Seiten bloss «mit den Fingerspitzen» zu berühren. Die Enden der Brückenteile und ihre Anschlüsse erscheinen fein modelliert und machen den Fluss der Kräfte und die sich ändernde Intensität der Belastung in der Struktur sichtbar.

Von Robert Maillart ist überliefert, dass er mit der Form der Brücke nicht ganz zufrieden war. Nach seinen statischen Berechnungen hätte der Bogen leicht spitz zusammenlaufen sollen – wie bei einem gotischen Kirchenfenster. Der Grund für diesen «Makel» ist nicht bekannt. Lag es vielleicht an den technischen Möglichkeiten bei der Realisierung? Die Brücke wurde ja vor Ort gegossen. Eine wichtige Rolle spielte das Lehrgerüst, die Schalung des Bogens aus Holz, die mit einer aufwendigen Konstruktion in Position gehalten werden musste und ein kurzlebiges Kunstwerk für sich war. Der zuständige Bündner Zimmermann Hans Coray senior (1869 – 1946) brachte dafür die nötige Expertise mit und wurde durch sein spezifisches Können ebenfalls eine Berühmtheit, deren Vermächtnis mit einem Wikipedia-Eintrag gewürdigt wird. Angesichts der Wichtigkeit des Lehrgerüsts kann man sagen, dass die Formfindung und die Verwirklichung dieses Exemplars hochwertiger Baukultur das Resultat von Teamwork waren.

Aus der Sackgasse zur Salginatobelbrücke führt nur die Fahrt zurück nach Klosters hinaus. Dort hat man die Wahl, nach Landquart zurückzufahren, oder sich das Prättigau hinaufzuwagen. Vor Klosters wäre dann noch die Sunnibergbrücke für die Ortsumfahrung zu bewundern, ein Werk von Christian Menn (1927 – 2018), der die Tradition weltberühmter Schweizer Brückeningenieure weiterführte.

Quelle: Manuel Pestalozzi

Robert Maillarts Rossgrabenbrücke nahe Schwarzenburg BE führt über das Schwarzwasser. Die Strasse tritt anschliessend ins enge Seitental des Schwandbachs ein.

Destination Hinterfultigen

Ein weiteres sehenswürdiges und aufregendes Beispiel von Robert Maillarts Können ist die Schwandbachbrücke in der Nähe von Schwarzenburg BE, in den Voralpen. Guter Ausgangspunkt für eine Velotour ist in diesem Fall Flamatt FR, wo Architekturbegeisterte auch noch ein Auge auf die berühmte kleine Wohnsiedlung des Architekturbüros Atelier 5 werfen können. Die Route führt via Überstorf und Albligen hinab in die Schlucht der Sense, über eine gedeckte Holzbrücke und anschliessend hinauf nach Schwarzenburg.

Die Weiterfahrt erfolgt in östlicher Richtung auf der Thunstrasse, bis nach Schönentannen, zur Abzweigung nach Brünnen, Elisried und Fultigen. Von dort geht es bald wieder steil durch den Wald in die Tiefe, dieses Mal zum Schwarzwasser. Letzteres überquert man auf der Rossgrabenbrücke. Diese wurde von Robert Maillart zusammen mit der Schwandbachbrücke von 1932 bis 1933 realisiert. Auftraggeberin war das Meliorationsamt des Kantons Berns, das schwer zugängliche Bauernhöfe und Kleinsiedlungen besser erschliessen wollte. Vor der Strasse mit den beiden Maillartbrücken gab es von Schwarzenburg her keine Verbindung in das Gebiet. Sie ist zwar keine Sackgasse, mit der Destination Hinterfultigen, einer der Kleinsiedlungen, aber alles andere als eine Hauptverkehrsachse.

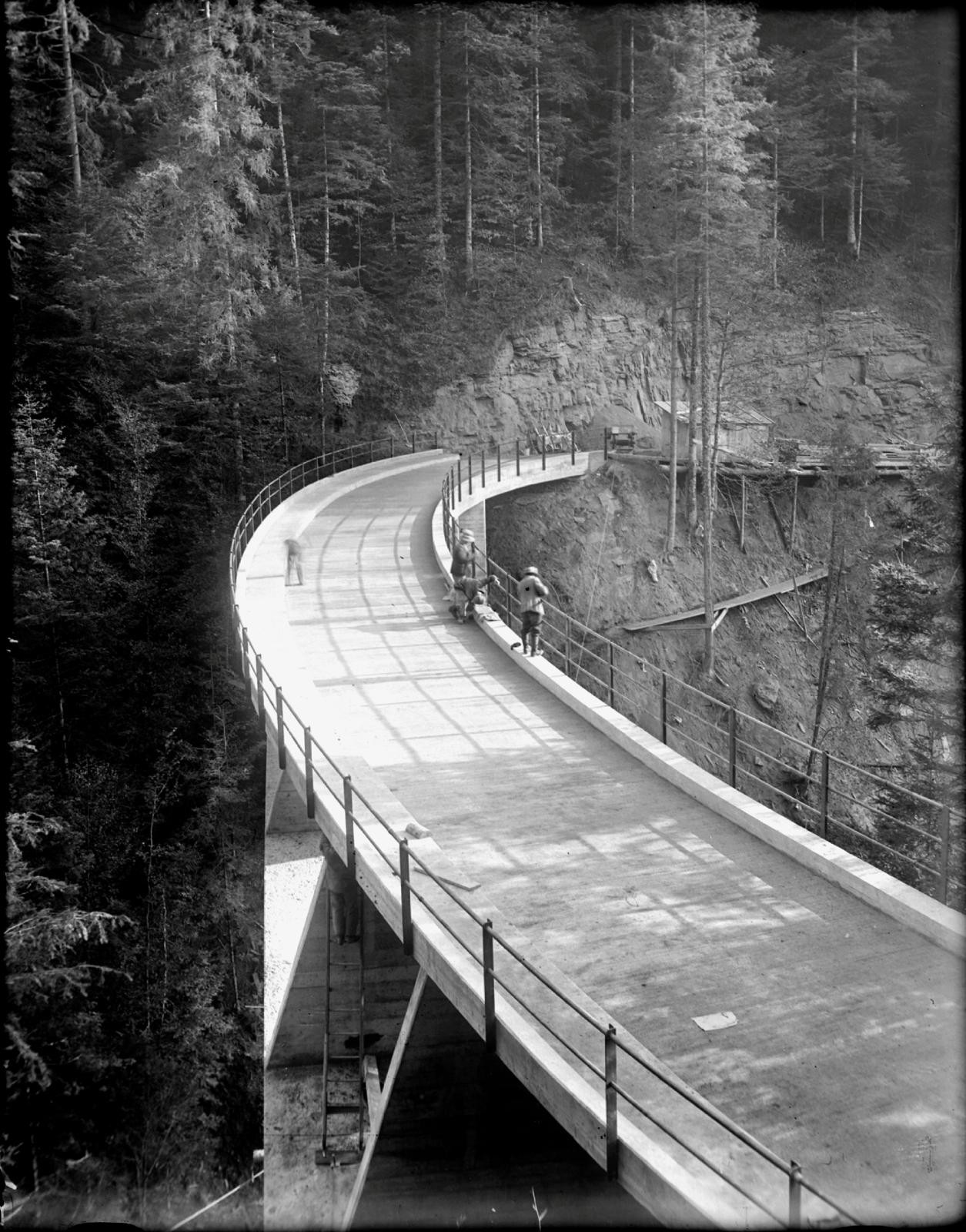

Die Rossgrabenbrücke ähnelt der Salginatobelbrücke. Auf der Strasse erkennt man dies nicht, um die elegante Form wahrzunehmen, muss man ins grobe Geröll des Flussbetts steigen. Auf der anderen Seite des Flusses folgt die Strasse dem engen, steilen Seitentobel des Schwandbachs. Dessen Überquerung beim Aufstieg war Anlass für ein weiteres ingenieurtechnisches Meisterwerk. Im Gegensatz zur Salginatobelbrücke hat es keinerlei Fernwirkung und verschwindet fast im Blattwerk des Walds. Aber das nähere Hingucken lohnt sich, es zeigt das Können des Ingenieurs, der abermals eine Struktur entwickelte, die kostengünstig und schön ist.

Quelle: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Unbekannt / Hs_1085-1933-2 / Public Domain Mark

Im Gegensatz zur Salginatobelbrücke wurden die Brüstungen der Schwandbachbrücke als Metallreling ausgeführt.

Auch hier wurde eine Stabbogenbrücke errichtet. Im Unterschied zur berühmten Verwandten im Prättigau verläuft bei der Schwandbachbrücke die ansteigende Fahrbahn aber in einer engen Kurve. Der Bogen verläuft gerade, auf der Talseite, der Innenseite der Strassenkurve, ist er aber im Grundriss gekrümmt, so dass die regelmässig angeordneten, parallel zueinander stehenden Querwände senkrecht und präzise an seinem Rand enden. Auf der Hangseite verläuft der Bogen gerade, die Ränder der Querwände sind nach aussen geknickt. Optisch entsteht der Eindruck, als sei der Bogen leicht in die Schlucht hinein abgekippt und stemme sich so der gekurvten Fahrbahn entgegen.

Wie bei der Salginatobelbrücke sind auch über dem Schwandbach keine Brückenwiderlager erkennbar; die schlanken, fast filigran wirkenden Betonscheiben und -bänder heben sich deutlich von der Natur ab und bilden einen starken Kontrast zu ihr. Es ergibt sich eine elegante Ästhetik, und eine Erscheinung, die aus jeder Blickrichtung neue Einsichten gewährt. Auch dieses Werk von Robert Maillart hat seine Langlebigkeit eindrücklich unter Beweis gestellt. Zusammen mit der Rossgrabenbrücke wurde es 1984 ins Berner «Inventar der Kunstaltertümer» aufgenommen.

Hat man Hinterfultigen einmal erreicht, führt eine schmale Strasse auf und ab über die Kreten des Hügellandes weiter. Man profitiert von einem prächtigen Weitblick in die Alpen. Sie endet in Riggisberg, Standort des Museums der Abegg-Stiftung, das historischen Textilien aus aller Welt gewidmet ist. Auf der Hauptstrasse in Richtung Thun gleitet man anschliessend ins Gürbetal hinab und wird sich gewahr, dass die Baukultur der Moderne schon vor gut hundert Jahren bis in die entferntesten Winkel des Landes vorrücken konnte.

Quelle: Manuel Pestalozzi

Die Schwandbachbrücke taucht unvermittelt in einer Waldlichtung auf.

Quelle: Manuel Pestalozzi

Auf der Aussenseite der Fahrbahnkurve ist zu erkennen, dass der Brückenbogen das Bachbett geradeaus überquert.