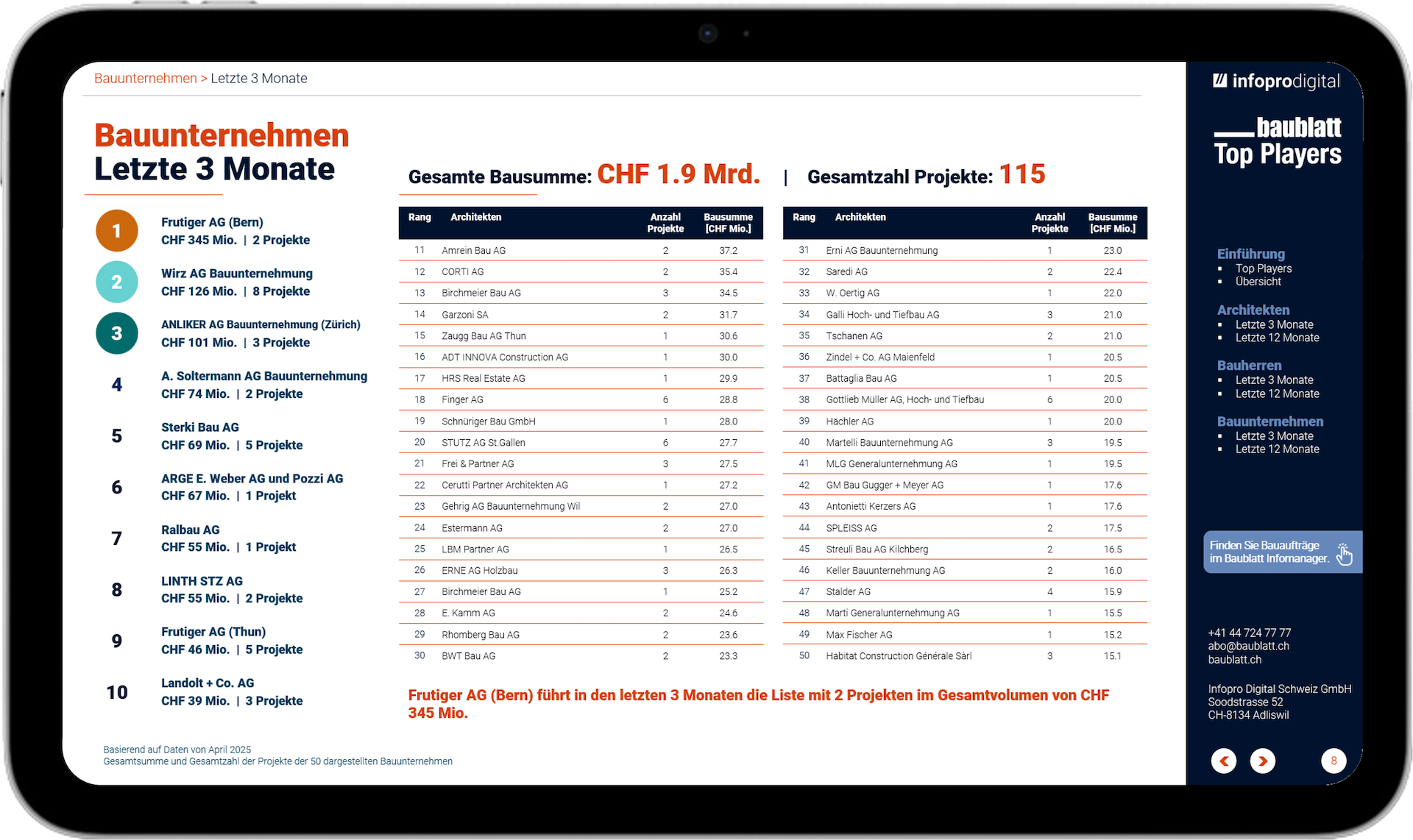

Risiko für Immobilienblase bleibt

Der UBS Swiss Real Estate Bubble Index sank im zweiten Quartal leicht. Das ist auf sinkende Eigenheimpreise und eine abnehmende Dynamik des Hypothekarwachstums zurückzuführen. Trotzdem verbleibt der Index jedoch in der Risikozone, denn tiefe Zinsen machen Immobilieninvestitionen weiterhin attraktiv.

Quelle: zvg

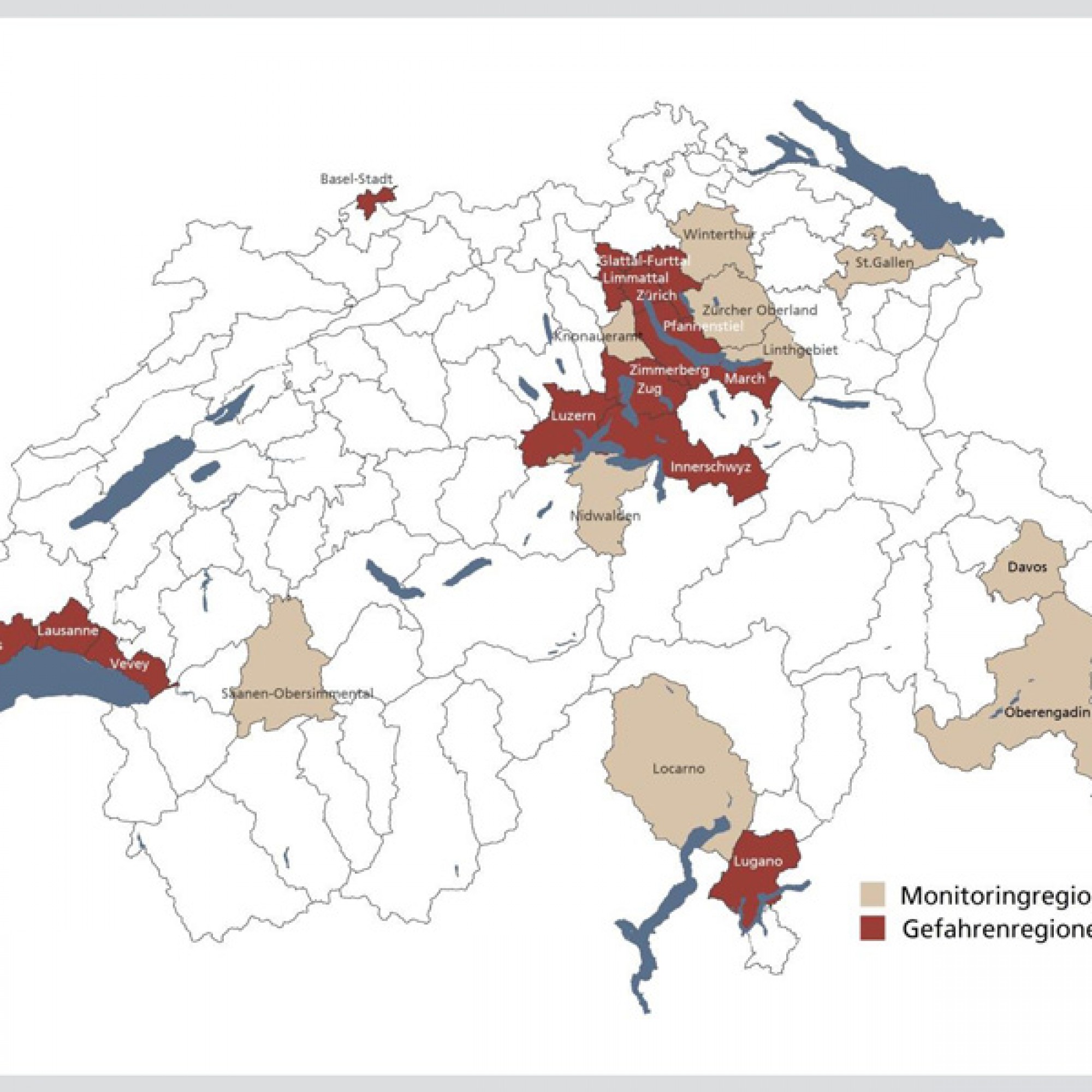

Die Gefahrenkarte des UBS Swiss Real Estate Bubble Index im zweiten Quartal 2016.

Im zweiten Quartal lag der Immobilienblasen-Index bei 1,32 Punkten. Gegenüber dem Vorquartal ist das ein Rückgang um 0,03 Punkte. Wie es in einer Mitteilung der UBS heisst, haben zwei Faktoren die Senkung begünstigt: Erstens stagnierten die nominalen Eigenheimpreise gegenüber dem Vorquartal teuerungsbereinigt um 0,6 Prozent. Zweitens ist die Dynamik des Hypothekarwachstums leicht schwächer. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Hypothekarverschuldung der privaten Haushalte nur noch um 2,7 Prozent – das langsamste Wachstum seit der Jahrtausendwende. Zwar kostet eine langfristige Hypothek derzeit etwa einen Drittel weniger als noch vor drei Jahren. Dass die Dynamik trotzdem nachlässt, liegt laut Mitteilung an den stagnierenden Haushaltseinkommen, die die Preisentwicklung der Eigenheime immer stärker dämpfen, sowie an strengeren Richtlinien der Banken bei der Vergabe von Hypotheken.

Weiterhin beliebt beim Kauf von Eigenheimen ist die Investitionsstrategie „Buy-to-let“, also der Kauf eines Hauses zwecks Weitervermietung. Der Anteil an Kreditanträgen für solche Käufe verharrte im zweiten Quartal bei fast 18 Prozent. Demnach sind also Immobilieninvestitionen weiterhin beliebt. Das bestätigen laut Mitteilung auch die Zahlen der Baubewilligungen: In der ersten Jahreshälfte wurden für knapp 30‘000 Wohnungen Baubewilligungen erteilt; ein Anstieg von rund acht Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.

Veränderte Gefahrenkarte

Weil der Immobilienblasen-Index leicht zurückgegangen ist, gibt es auch Veränderungen auf der Gefahrenkarte. So sind die Regionen Appenzell Innerrhoden, Baden und Thurtal keine Monitoringregionen – also Regionen mit erhöhtem Korrekturpotenzial – mehr. Die Gefahrenregionen – solche mit hohem Korrekturpotenzial – sind noch immer dieselben: Zürich, Innerschwyz, Morges, Glattal-Furttal, der Bezirk March, Nyon, das Limmattal, Zug, Vevey, Zimmerberg, Basel-Stadt, Genf, Pfannenstiel, Lugano, Luzern und Lausanne. Zu den Monitoringregionen zählen das Konaueramt, das Zürcher Oberland, Winterthur, Nidwalden, St. Gallen, Saanen-Obersimmental, das Linthgebiet, Davos, das Oberengadin und Locarno. (mt/pd)